冬日正午,太阳透过金沙江畔上空的云层,把一缕缕金色的阳光照进阳台,刘万德心里暖洋洋的,在“井底坝麦麸醋制作技艺”非遗工坊,这样的天气晒在缸子里的醋会更香。

在云南省昭通市永善县永兴街道桐堡四社刘万德家的阳台上,放着几个捂得严严实实的大缸,上面用塑料布罩住蔑盖,再放一层精细纱网。刘万德取下蔑盖,一层一层揭开,表面黑得发亮,酱香和醋酸味瞬间扑鼻……这就是蝉联两届中国国际专利交易博览会金奖的云南永善县“夜月”牌麸醋,麸醋酿造不得不说的一个人就是永善县麸醋制作技艺传承人刘万德。

1978年,刘万德已满十八岁,正赶上改革的春风,永善县食品加工厂成立,刘万德通过考核,成为一名工人。进入加工厂之后,刘万德被安排做财务工作两年,在总务、技术岗位上锻炼了6年,算得上是厂里的骨干,各种食品、糕点制作流程他早已熟记于心。刘万德就拜在加工厂里民国初期传承下来,永善县唯一的李记醋生产作坊传人周吉会为师,两年的学习让他掌握了醋的生产要领。“那时候,加工厂醋车间平均年产食用醋2万公斤,1989年达到5万公斤。”刘万德的好友谢玉元说,纯粮酿醋的井底坝麸醋有着上百年的历史,一直卖得很好,是老一辈永善人的记忆,走出去的永善人,回家都会捎一瓶醋当作礼品。加工厂属于混合所有制经济,1996年永善县整顿企业,没有酿造条件,改制后就停产了。在1991年到1998年的七年间,刘万德只能到桧溪镇创业,成立永善县万德食品厂,注册“夜月”商标,靠做糕点挣钱养家,但恢复麸醋酿造一直是刘万德的夙愿。2000年,刘万德在四川省阆中市喝到正宗的保宁醋,回来后酿醋的念想一直在刘万德脑海里浮现。

2001年,刘万德与妻子柯尊芳在桐堡四社建起两层半的楼房,地下一楼用作酿醋的发酵室,经过半年时间的准备,重启了朝思暮想的麸醋酿造。“用木头制作的池子,离地拌料干净,发酵不易长细菌。”地下室进门的右边就是两个用厚木板做的方窖池,一个拌料,一个发酵用,还专门缝了“稻秆被”保温。

在房屋的顶楼晾着各种中药材,洗净、晒干、炮制,炒香后用石臼捣碎发酵制作成醋曲,在大米粥里浸泡,制作醋胚,发酵过滤出醋液,熬制然后放入坛中晾晒。

“麸醋酿造工艺很讲究,原料选择、药曲的培养、温度的控制、配制比例、发酵晾晒时间都有着极为严格的标准。”

“永善气候比较炎热,整个夏季白天、晚上都要翻料,需要多次、频繁搅拌,温度高了就得翻缸,要是晚了一缸就毁了。”

“晒醋时不时要打开盖子,给醋透气,检查菌落群和温度。”制曲、发酵、晾晒……看似简单,但从发酵到成品醋要经历20多道工序,历经8次发酵,要喝到好的醋至少需要3年的时间。刘万德生产的麸醋,取本地数味中药、麦麸、大米等杂粮为原料,利用传统古法酿制,醋在阳光下天然晾晒,呈红棕色,醋汁黏稠、酸味醇厚、芳香浓郁。这些年,刘万德一直坚持用心做“食”,用品质留住顾客。这也是许多客户问上门订购的原因所在。刘万德说,让大家都能吃上正宗的原味香醋,是他最开心的事。麦麸蒸煮、离地发酵、自然发酵……作为井底坝麸醋酿制技艺传承人,刘万德用传统工艺酿醋已40多年。如今,“夜月”牌麸醋已家喻户晓,成为永善县人喜欢公认的调味品,是当地老百姓春节必备的年货之一。

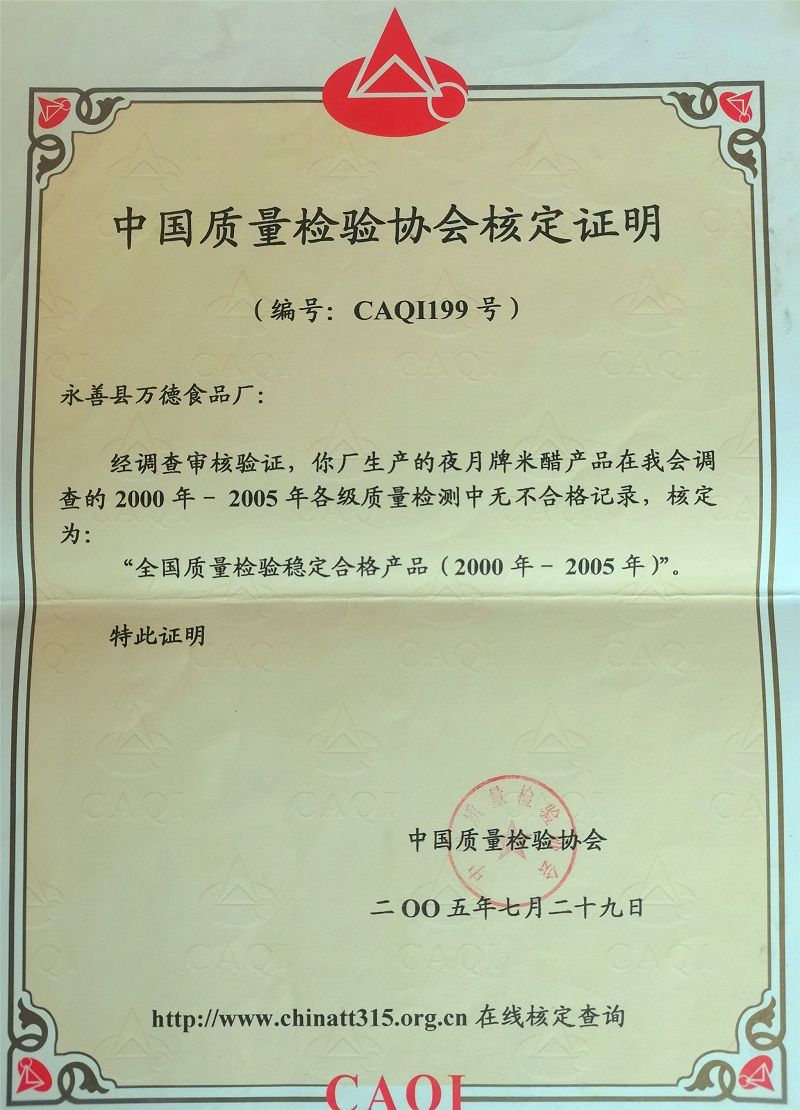

2001年,云南永善县万德食品厂生产的食醋就在国家监督专项抽检中为质检合格好产品;2005年被中国质量检验协会调查中核定为全国质量检验稳定合格产品(2002年—2005年);2024年抽检7项指标均为合格。

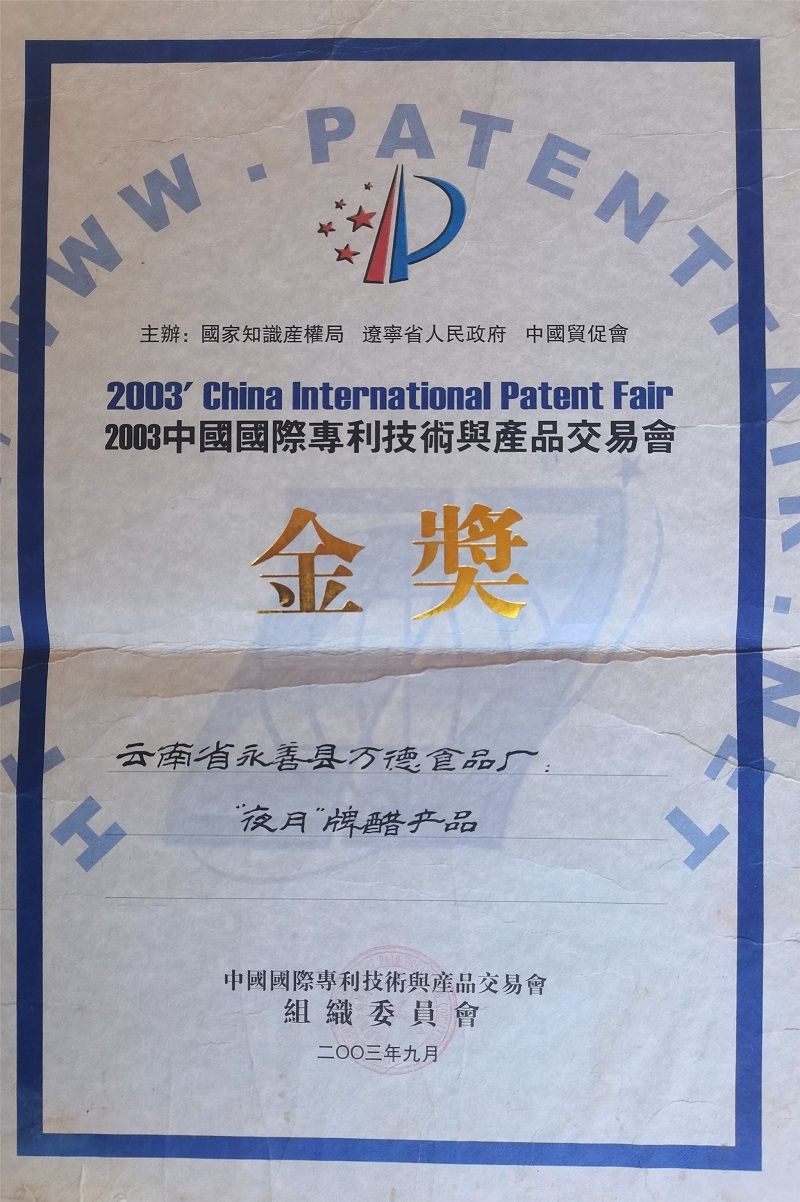

2003年9月,永善县万德食品厂“夜月”牌酿产品获得中国国际专利技术与产品交易会金奖;2004年5月,获得中国国际专利与名牌博览会特别金奖;2021年9月,“井底坝麦麸醋制作技艺”被列入昭通市第五批非物质文化遗产保护名录;2024年9月,“井底坝麦麸醋制作技艺”被认定为昭通市第一批市级非遗工坊。

文旅头条通讯员 田明 杨雨 朱会 文/图

来源 中共昭通县委宣传部

责编 马寅瑞

校对 王楚云

审核 李元

终审 张敏