编者按:帕男,本名吴玉华,瑶族,湖南永州江华人,长期工作、生活在云南楚雄。中国作家协会会员、中国少数民族作家学会会员、中国散文学会会员、中国报告文学学会会员、中国林业生态作家协会会员、云南音乐家协会会员;现任云南省报告文学学会副会长、云南省网络作家协会副主席、楚雄文学院院长、楚雄州网络作家协会主席、中国少数民族作家学会瑶族文学创作中心副主任、云南省酒行业协会文化分会执行会长。帕男从事文学创作近40年,迄今已出版诗歌、散文、报告文学40余部。他的诗歌作品在表达方式上具有独特的风格,在诗歌评论界享有极高的声誉,被誉为“中国诗歌发展绕不开的一个符号”。《下西洋》为云南人民出版社出版的长诗,也是帕男近40年创作生涯中的第一部长诗,本文为帕男对《下西洋》的创作体会及对《下西洋》的亮点推荐。

(作者 帕男)

我写《下西洋》不是头脑发热,更不是突发奇想,而是很多年前就有这样的冲动,但碍于行政事务太多,且不是现在的文学艺术部门,就即便在州文联这十二年里,我也只能“业余”。

去年终于下了决心,相比较而然,还没有那么多的会要开了,也没有那么多的乡要下,再说,历史长河,真以为悠长而不可及,但一旦涉入,有的事仿佛就在昨天,人也如比邻之人。尤其个别人,就像依然生活在楚雄这块土地上,生龙活虎、叱咤风云地。如果说《下西洋》是一场大戏,剧情的开头必然少不了朱允炆和郑和,郑和是当仁不让的“男一号”,朱允炆的戏份也举足轻重。然而,这两个人都与楚雄有关。楚雄有座狮子山,狮子山上有座庙,传说庙里有个和尚,和尚叫做明惠帝。你不信,楹联和为证:上联是僧为帝,帝亦为僧,数十载衣钵相传,正觉依然皇觉旧;叔负侄,侄不负叔,八千里芒鞋徒步,狮山更比燕山高。另还有一诗,诗这样写道:“牢落西南四十秋,萧萧华发已盈头。乾坤有恨家何在,江汉无情水自流。长乐宫中云气散,朝元阁上雨声愁。新蒲细柳年年绿,野老吞声哭未休。”

根据清朝修订的《武定府志》中记载:建文帝,止于狮山正续寺数十年。

对于历史,有时候需要完整的逻辑性,但有的时候只需要“宁可信其有”。正史是这样记载的,朱元璋去世后,传位给皇孙朱允炆。继位后朱允炆为了巩固皇权,开始大肆削弱边境藩王的势力。很快,藩王们都被“解决”了,唯独权力最大的燕王朱棣不吃这一套。

朱棣手握十万军队,玩起了对抗朝廷的“游戏”,虽然游戏难度设定为“困难”,但挡不住朱棣属性高啊,成长值也不低,三年后,朱棣玩到了最后一关,包围皇宫。

说实在的,朱棣也并没有想杀朱允炆,好歹也是自己的亲侄子,所以朱棣在包围皇宫之后,并没有立刻攻打,反而停了下来。兴许这个时候朱棣还想着在把大侄子约出来谈谈之类的,但朱允炆却给朱棣出了个大难题,在宫中放了一把火,生死不明。

虽然朱棣扑灭了大火,找到了几具尸体,但谁也不知道这几具尸体里,到底有没有朱允炆,在这一刻,一颗怀疑的种子就埋在了朱棣的心间,朱允炆有可能没死,他还会回来,回来争夺帝位……

朱棣终于坐上了皇帝,可能朱棣之前从来没想过自己会有一天当皇帝,但时势造英雄,要不是朱允炆削藩,兴许朱棣有可能一辈子都在做藩王,但命运就是这样,朱棣成了皇帝,但朱棣心间的种子已经在慢慢发芽,朱允炆随时会回来的吧?

朱棣派出去很多人去寻找朱允炆的踪迹,其中最出名的,有两个。一个叫胡濙,一个叫郑和。一个走的陆地,一个走的海洋。

更巧的是郑和在楚雄的南华生活了几年。郑和的原名叫“马和”,后来何以变成了“郑和”?有一种说法是,郑和之所以姓郑,是幼年时流落到南华,故称镇南,为一郑姓的所收养,“遂袭其姓”。于是,后来地方文人津津乐道,写了不少文章,且在南华树了郑和的立像。

创作长诗《下西洋》最终变成了顺理成章。当然,创作《下西洋》的意义,不仅仅是我们在不同的历史时期生活在楚雄这块大地上,更不会局限于那点儿女情长,而是真正的以为“国之大者”,以铜为鉴,可以正衣冠;以人为鉴,可以明得失;以史为鉴,可以知兴替……这才是我写作的真正目的。

当然,这也许是我的一厢情愿,《明史 本纪第四》记载:“乙丑,燕兵犯金川门,左都督徐增寿谋内应,伏诛。谷王橞及李景隆叛,纳燕兵,都城陷。宫中火起,帝不知所终。燕王遣中使出帝后尸于火中,越八日壬申葬之。或云帝由地道出亡。”连史官都模棱两可的事,我也只能随了各种假设。郑和为什么下西洋?关于这个问题有各种各样的答案,比如寻找建文帝,比如实施对帖木儿帝国的战略包围,比如扬威海外,比如开拓贸易,比如震慑倭寇等等。这个问题有这么多答案,正说明了在它背后,并没有一个明显的、强烈的需求推动,大家都不太确定郑和为什么下西洋。也许正因如此,在郑和死后,明朝就再也没有派出过新的船队,而葡萄牙人的船队却前赴后继,一波又一波地前往亚洲。

明朝官僚阶层有许多人是反对郑和远航的。成化年间,皇帝派人查阅郑和下西洋的资料,兵部车驾郎中刘大夏甚至把资料藏匿起来,不给皇帝看。刘大夏说:“三保下西洋,费钱粮数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,于国家何益?”事实上他的估计还是保守了,根据明朝笔记《广志铎》的记载,郑和下西洋带走700万两银子,最后只剩下了100多万两。如果加上造船等前期费用,所费肯定不下千万两白银。

郑和下西洋是指明代永乐、宣德年间,明成祖派遣三宝太监郑和担任正使,率领船队出使“西洋”的海上远航活动,首次航行始于永乐三年(1405年),末次航行结束于宣德八年(1433年),共计七次。

直到今天依然有人问,郑和下西洋就没有收益吗?我的回答是:当然有。先不说给皇帝带来的珍宝,郑和的远航对民间经济也是有推动的。严从简在《殊域周咨录》里就说,郑和下西洋导致“贫民承令博买,或多致富,而国用亦羡裕矣”。当然这个人写的是一本记录海外交往的书,在这方面也许有溢美之词,但是郑和下西洋对明朝经济的刺激肯定是相当强烈的,再说他还带回来那么多海外珍宝。

郑和跨海10万里,航程直到索马里,记录中从没有谈过,也没有猜过;虽说郑和是旧时代最后一位伟大的航海家,而不属于新时代。但我以一个诗人的视角,我多少看到了“柔”与“刚”本身都没有对和错,尤其放到今天的世界背景里,“柔”方显得绵长。

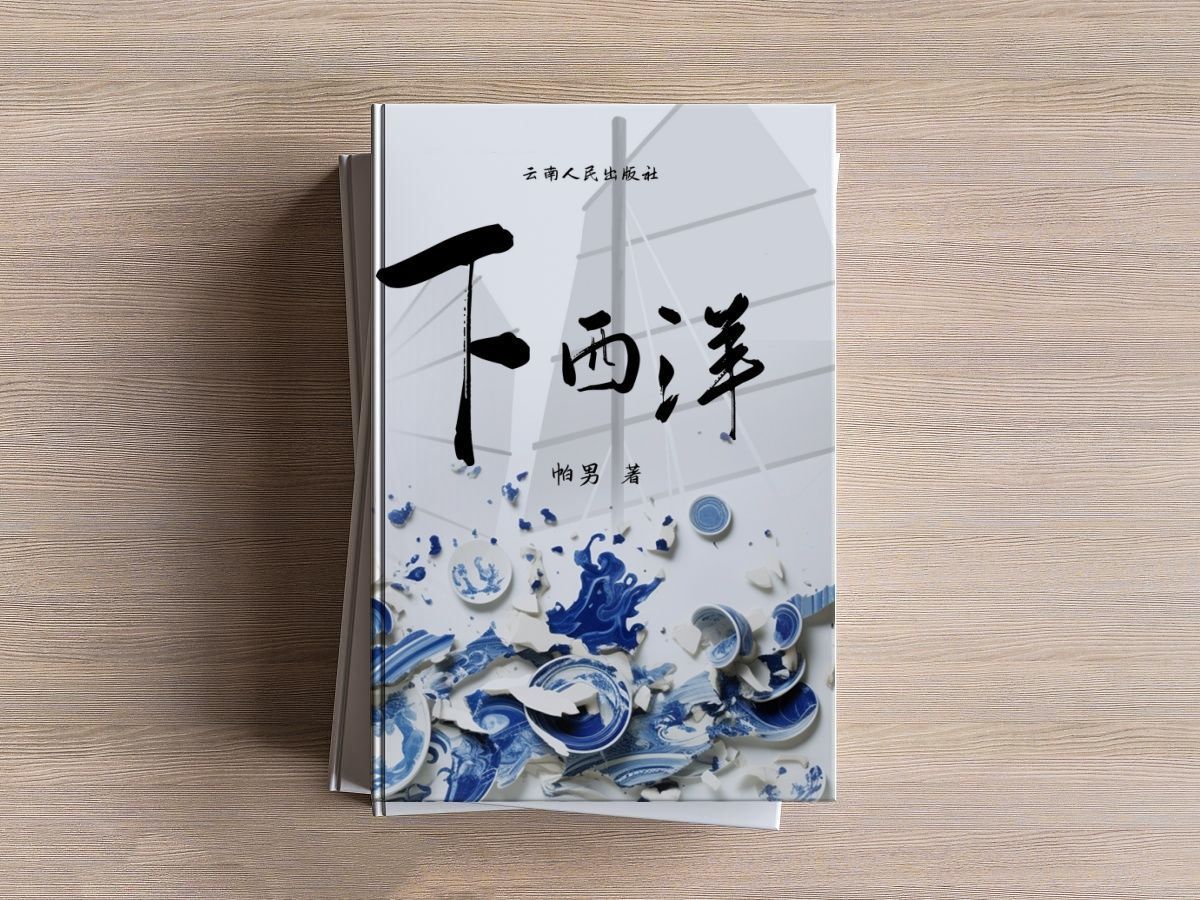

(云南人民出版社出版的长诗《下西洋》)

10年来,中国的“一带一路”为世界带来了贸易、商品、游客、基础设施和经济增长,以及越来越多的文明交流互鉴的条件,并且改善了越来越多国家的福祉,特别是那些非西方国家、发展中国家。他们与中国合作,获得了越来越多的中国投资,特别是基础设施建设。蒙内铁路、中老铁路、雅加达—万隆铁路等项目的成功实施,不止是带给当地国的人民出行快速、便捷和安全,而是推动了当地的经济发展。

“一带一路”倡议,依我看与其说它是赓续了郑和航海精神,还不如说现代中国,在大明的花园里挖呀挖,种大大的种子开大大的花。这“大大的花”就是10年后的今天——绝不是再一个郑和下西洋。

长诗《下西洋》,亦不落窠臼,不人云亦云,秉持独立视角,独立精神完成书写,我估计你会喜欢的。

让你喜欢的理由至少有这样几点:

1.历史与现实的交融

《下西洋》作为一部历史叙事长诗,其独特之处在于将历史与现实巧妙地交融在一起。帕男通过对郑和下西洋这一历史事件的深入挖掘和重新诠释,不仅展现了明朝时期中国航海事业的辉煌成就,也反映了现代社会对历史的认知和反思。在诗中,帕男以郑和为主角,通过他的视角和经历,展现了明朝时期的政治、经济、文化等多个方面,同时也融入了对现代社会价值观、人类命运共同体等话题的思考。这种历史与现实的交融,使得《下西洋》不仅是一部历史叙事诗,更是一部具有深刻现实意义的文化作品。

2.独特的艺术风格

帕男的诗歌在表达方式上具有独特的风格,既有历史的冷峻感又有金属的锋利感,同时还具备深度和敏感度。《下西洋》作为他的代表作之一,更是将这种风格发挥得淋漓尽致。在诗中,帕男运用了丰富的意象和象征手法,将历史场景和人物形象生动地呈现在读者面前。同时,他还巧妙地运用了诗歌的节奏和韵律,使得整部作品读起来朗朗上口,富有音乐感。这种独特的艺术风格,不仅增强了作品的表现力,也使得读者在阅读过程中能够更加深入地感受到历史的厚重和文化的魅力。

3.深邃的历史思考

《下西洋》不仅是一部历史叙事诗,更是一部充满历史思考的文化作品。帕男在诗中通过对郑和下西洋这一历史事件的深入剖析,提出了许多具有深刻意义的问题。例如,他思考了明朝时期中国航海事业的辉煌成就为何没有能够持续下去?现代社会对历史的认知和反思应该如何进行?人类命运共同体应该如何构建?这些问题不仅引发了读者对历史的深入思考,也促使读者更加关注现实社会的发展和未来走向。

4.丰富的文化内涵

《下西洋》作为一部历史叙事长诗,其文化内涵十分丰富。在诗中,帕男不仅展现了明朝时期中国的航海事业和外交关系,还融入了丰富的文化元素和民俗风情。例如,他描绘了郑和船队所到之处的自然风光和人文景观,展现了不同文化的碰撞和融合。同时,他还通过对郑和形象的塑造和刻画,展现了中国传统文化中的英雄主义和家国情怀。这些文化元素和民俗风情的融入,不仅使得《下西洋》更加具有可读性和趣味性,也增强了作品的文化底蕴和吸引力。

5.对现代社会的启示

《下西洋》不仅是一部历史叙事诗,更是一部对现代社会具有启示意义的作品。在诗中,帕男通过对郑和下西洋这一历史事件的深入剖析和重新诠释,提出了许多对现代社会具有启示意义的问题。例如,他思考了全球化背景下不同文化之间的交流和融合应该如何进行?人类在面对共同挑战时应该如何携手合作?这些问题不仅引发了读者对现实的深入思考,也为读者提供了有益的启示和借鉴。

文旅头条通讯员 帕男 文/图

责编 刘榕杉

校对 童文文

审核 杨奥