旅游作为一种强大的经济引擎和文化交流纽带,在促进各民族交往交流交融方面发挥着极为关键的作用。石林彝族自治县,这片拥有着独特自然景观与丰富民族文化宝藏的土地,始终积极探索旅游促进各民族交往交流交融的新路径,致力于让旅游成为各民族相互了解、相互欣赏、相互学习、相互进步的桥梁与窗口。

以文铸魂,彰显中华民族共同体意识

理念引领,全方位融入。始终把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,秉持以文化促融合的理念,将 “三个意识”“四个与共”“五个认同” 深度融入旅游发展的各个环节。从景区的宏观规划到微观的景观小品设置,从展陈展示的精心布局到讲解体验的细致入微,无一不彰显中华文化特征与中华民族精神。例如,在各景区的改造提升过程中,巧妙地将地方优秀传统文化融入中华文化,展现中华文明的统一性与多样多元,在统一性的前提下,保护发展各民族的优秀文化,展现中华文化的多姿多彩;在讲解词的编写上,深入挖掘每一处景点背后所蕴含的中华民族共通的价值观与文化内涵,如石林的形成不仅被讲述为自然地质奇观,更被赋予了中华民族坚韧不拔、历经岁月磨砺而不朽的精神象征意义,使游客在游览过程中自然而然地感悟中华文化、增强文化自信。

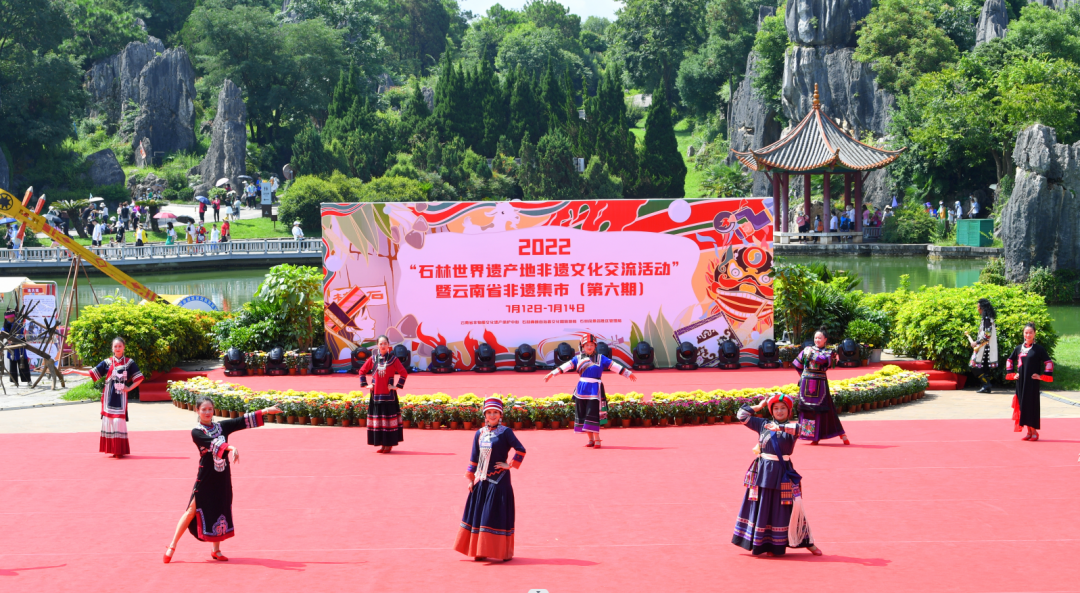

主题活动,深度体验。通过开展一系列丰富多彩的主题活动,让游客亲身感受各民族文化的魅力与中华民族大家庭的温暖。石林景区精心打造的 “八个一” 创建活动成效显著。其中,建设的民族团结成果展示走廊,以图文并茂、实物展示等形式,生动地展现了石林县各民族从古至今在政治、经济、文化等方面相互交流、相互融合的历史画卷;拍摄的民族团结主题宣传片,在景区内循环播放,以生动的影像故事吸引了众多游客驻足观看,引发了强烈的情感共鸣。在民族文化体验方面,组织游客参与制作彝族传统手工艺品,例如,与彝族绣娘共同完成一幅精美的刺绣作品,让游客在一针一线中体会到民族技艺的精湛与民族文化的传承精神;举办的民族团结主题文化活动,邀请各民族的民间艺人同台献艺,大三弦舞和舞龙舞狮交相辉映,让游客在欢快的歌舞氛围中感受到各民族文化的独特魅力与和谐共生的美好景象。

线路为媒,串联民族交流纽带

主题线路,内涵丰富。精心规划设计了多条以铸牢中华民族共同体意识为主题的旅游线路,这些线路犹如一条条璀璨的明珠项链,将石林县的自然景观、历史文化与各民族风情有机串联。“沿着伟人的足迹” 线路,以革命先辈在石林的历史事迹为脉络,串联起了具有红色文化底蕴的景点与各民族聚居的村落。游客在追寻伟人足迹的过程中,不仅能深入了解革命历史,还能走进彝族传统村落,与当地村民亲切交流,体验他们独特的生活方式与文化习俗。例如,在圭山糯黑村,游客可以聆听讲解员讲述革命时期各民族群众如何团结一心、共同抗敌的英勇事迹,随后走进附近的彝族村落,参与彝族的传统节庆活动,感受彝族人民对祖先的敬重与对美好生活的向往。

全域布局,协同发展。从全域旅游的高度出发,结合红色旅游、乡村旅游以及民族团结 “十进” 单位,打造了 4条具有广泛影响力的一日游、两日游、多日游线路。以 “石林奇观・体验阿诗玛文化” 之旅国家级精品旅游线路为核心,深度融合了乡村旅游与农耕旅游、非遗旅游、红色旅游的3条旅游线路列入了昆明市发布的10条铸牢中华民族共同体意识线路。下一步,在线路运营过程中,将注重各区域之间的协同合作,建立了跨区域旅游合作协调机制。例如,与周边县区共同打造了一条跨区域的民族文化旅游环线,游客可以在石林欣赏完神奇的喀斯特地貌与浓郁的民族文化后,沿着环线前往相邻县区体验不同民族的文化风情,如到弥勒感受彝族阿细支系的独特魅力,到丘北领略壮族的民俗文化,促进了跨区域各民族之间的交往交流交融,实现了旅游资源的共享与互补,提升了整个区域的旅游吸引力与影响力。

业态创新,激发民族交融活力

多元融合,协同创新。积极探索 “景区 +” 多元融合发展模式,以石林景区为核心引擎,带动各景区景点在内容、产品、消费等多个环节展开全方位合作,催生出了一系列富有创意的文化旅游新业态。在非遗体验方面,打造了非遗文化集市,集中展示彝族刺绣等传统手工艺,游客不仅可以观赏到民间艺人的精湛技艺展示,还能亲自参与制作过程,亲手制作一件带有民族特色的纪念品;在影视拍摄领域,充分利用石林独特的自然景观与丰富的民族文化资源,吸引了众多影视剧组前来取景拍摄,同时推出了影视拍摄基地旅游项目,游客可以参观影视拍摄场景,体验影视拍摄过程,感受艺术与民族文化的完美结合。

节庆带动,全民参与。深度挖掘各民族节庆文化资源,打造了一系列具有品牌影响力的文化节庆活动,成为促进各民族交往交流交融的重要平台。石林民族团结进步火把节是其中的重头戏,在火把节期间,整个石林县沉浸在欢乐的海洋之中。彝族传统的火把狂欢仪式吸引了来自全国各地的游客与各民族群众共同参与,大家手拉手围绕着火把载歌载舞,不分彼此。同时,2024年火把节还加入了汤锅宴、音乐节等活动,丰富了节庆活动的内涵。此外,阿诗玛文化旅游节等节庆活动也各具特色。阿诗玛文化旅游节通过举办“云南民歌大家唱”、阿诗玛文化展示展演等活动,深入挖掘和传播阿诗玛文化,吸引了众多文化爱好者与游客前来参与,促进了民族文化的传承与创新;农民丰收节、苹果文化旅游节、血桃文化旅游节等其他重点文化节庆活动则结合了自然风光、农耕文化与民族文化体验,游客在优美的自然环境中品尝各民族的特色美食,感受各民族的热情好客与独特风情。这些节庆活动的举办,极大地激发了各民族群众的参与热情,促进了各民族之间的文化交流与情感融合,也为旅游产业的发展注入了强大的动力。

融合赋能,拓展民族交流空间

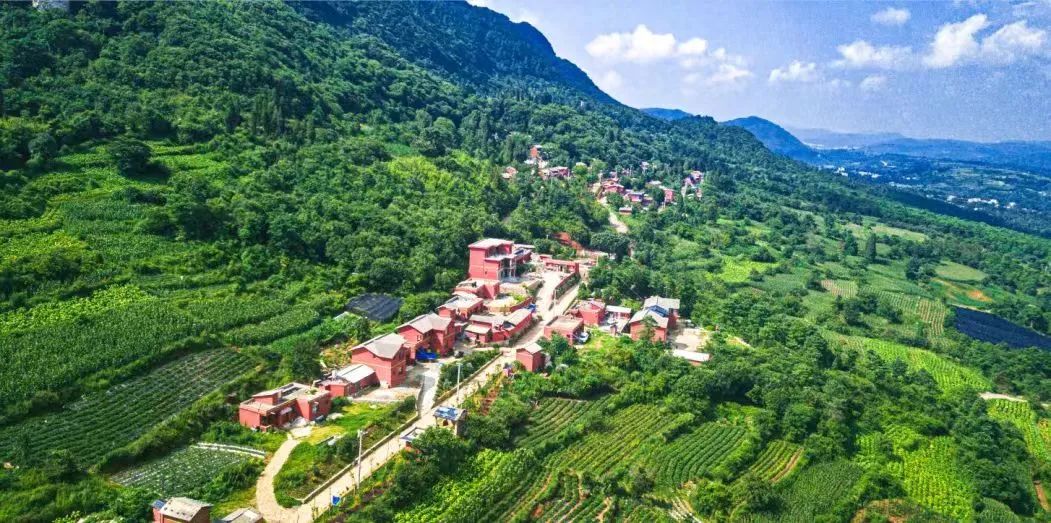

乡村振兴,文旅融合。实施乡村旅游精品工程,充分发挥乡村旅游在促进各民族交往交流交融中的独特作用。以五棵树村、矣美堵村、阿着底村等为代表的乡村旅游重点村,在保护和传承民族文化的基础上,大力发展乡村旅游。这些村落通过改善基础设施、提升旅游服务质量,打造了一批具有民族特色的乡村旅游产品。例如,五棵树村依托民族团结进步“十百千万”示范引领项目建设,不断完善基础设施和服务配套,通过景村联动发展全域旅游,游客可以在这里体验彝族的传统歌舞、参观村史馆、观看斗牛比赛等;矣美堵村则以其优美的田园风光和民族文化特色,开发了乡村摄影游、户外生态游等项目。在乡村旅游发展过程中,注重各民族文化的融合与展示,定期举办各民族文化交流活动,吸引了周边的各民族群众前来参与,促进了乡村之间各民族的交往交流交融,同时也推动了乡村振兴战略的实施。

非遗传承,文化交流。加快非遗文化展示场所、传承体验多元化建设,为各民族文化交流提供了重要平台。同时,这些非遗旅游体验基地还定期举办民族文化交流活动,邀请各民族的非遗传承人进行技艺展示与交流,促进了各民族非遗文化的传承与创新,也吸引了众多游客前来参与,成为了石林旅游的新亮点。

下一步,石林县将持续深化旅游促进各民族交往交流交融工作。依托旅游资源,打造民族文化展示平台;加强旅游基础设施建设,促进民族地区互联互通;推动旅游与民族文化产业融合发展,带动各民族共同富裕;开展旅游节庆活动,增进各民族情感交流;加强旅游人才培养,促进各民族文化传承与创新。石林县文化和旅游局将继续坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,充分发挥旅游的桥梁纽带作用,不断探索新路径、新方法,努力打造成为全国旅游促进各民族交往交流交融的典范,为中华民族共同体建设贡献力量。

文旅头条通讯员 张迎旭

责编 童文文

审核 张敏