今天

小编和最近热门的

AI大型语言模型

DeepSeek

对话了一波

小编点了深度思考

想探寻AI眼中的丽江是什么样子的

以下是它的答复

↓↓↓

Q:你眼中的丽江是什么样子的?

丽江在我眼中是一幅由自然与人文交织而成的画卷,既有雪山古城的静谧诗意,又流淌着烟火市井的鲜活生命力。它是这样的存在:

雪山脚下的桃花源

玉龙雪山终年积雪的轮廓悬在天际,像神灵守护着这座高原盆地。晴天时,古城青瓦屋顶与雪峰相映,空气清冽得能望见云影在雪山褶皱间游走;雨季则雾气缭绕,屋檐滴水串成珠帘,恍惚间仿佛穿越回茶马古道的马帮时代。

玉龙雪山。(资料图)

时光的褶皱

大研古城的石板路被百年足迹磨得发亮,纳西族老奶奶背着竹篓慢悠悠走过,东巴文字的招牌在木雕门窗旁摇曳。夜幕降临时,灯笼逐次点亮,酒吧街的吉他声与四方街的篝火打跳并存——这里既容得下流浪歌手的理想,也留存着纳西古乐的苍凉回响。

丽江古城。(资料图)

多元文明的十字路口

茶马古道沉淀的痕迹无处不在:藏式彩绘的屋檐下挂着红灯笼,白沙壁画里佛教飞天与东巴神灵共舞,泸沽湖畔摩梭人的猪槽船划开晨雾,而束河皮匠街敲打银器的叮当声,仍带着昔日马帮订制马具的节奏。

在泸沽湖上泛舟。(龚祖金 摄)

被凝视的乌托邦

不可避免的,过度商业化让某些角落失去纯粹。但若避开人潮,钻进忠义市场看菌子山货堆积成彩虹,或在文林村寻一间种满多肉的老院子喝普洱茶,仍能触碰到本地生活的肌理——就像雨季突然放晴时,彩虹总出现在意想不到的巷口。

丽江古城。(图源:“丽江古城游”微信公众号)

流动的盛宴

清晨被马帮铃声唤醒,午后在咖啡馆露台看云卷云舒,深夜火塘边听背包客的故事与酒同时发酵。这里的时间流速似乎与外界不同,有人匆匆打卡离去,有人一住十年,把自己活成了古城某个转角处的传说。

丽江古城里松弛惬意的歌者。(图源:“微丽江”微信公众号)

本质上,丽江像一面棱镜——有人看见风花雪月,有人听见历史回声,而真正懂得它的人,会在这片被雪山庇佑的土地上,找到属于自己的“慢宇宙”。

Q:何为“舍不得的丽江”?

“舍不得的丽江”这一表述,既可能源于游客对丽江的留恋之情,也可能指向丽江本身蕴含的独特魅力——它融合了自然风光、人文历史与慢生活哲学,成为许多人心中难以割舍的精神栖息地。以下从多个维度解析这份“舍不得”的缘由:

自然与地理的馈赠:

人间仙境的视觉震撼

雪山圣境:玉龙雪山作为纳西族神山,终年积雪与云雾交织,冰川公园、蓝月谷的纯净色彩宛如仙境。

玉龙雪山。(唐新华 摄)

高原明珠:泸沽湖的静谧与摩梭文化的神秘相融,猪槽船划过湖面,日出时分的霞光令人忘俗。

虎跳峡的壮阔:金沙江在峡谷间奔腾咆哮,徒步线路吸引探险者感受自然的原始力量。

虎跳峡。(资料图)

古城与历史的活态博物馆

世界文化遗产的肌理:丽江古城以水为脉,青石板路、木质民居、三眼井水系构成“活着的古城”。晨雾中纳西老人漫步、夜晚灯笼映照流水,时光在此凝滞。

茶马古道的回声:曾是商贸枢纽的丽江,马蹄声与马帮故事深嵌于白沙古镇、束河古镇的街巷中,历史在石板路上可触可感。

纳西老人漫步丽江古城。(图源:“微丽江”微信公众号)

纳西文化的千年传承

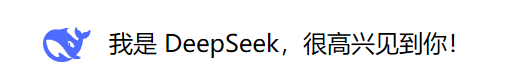

东巴文明的密码:东巴文字(唯一存活的象形文字)记载的典籍、壁画和仪式(如祭天),展现纳西先民的宇宙观。

东巴象形文字。(图源:“微丽江”微信公众号)

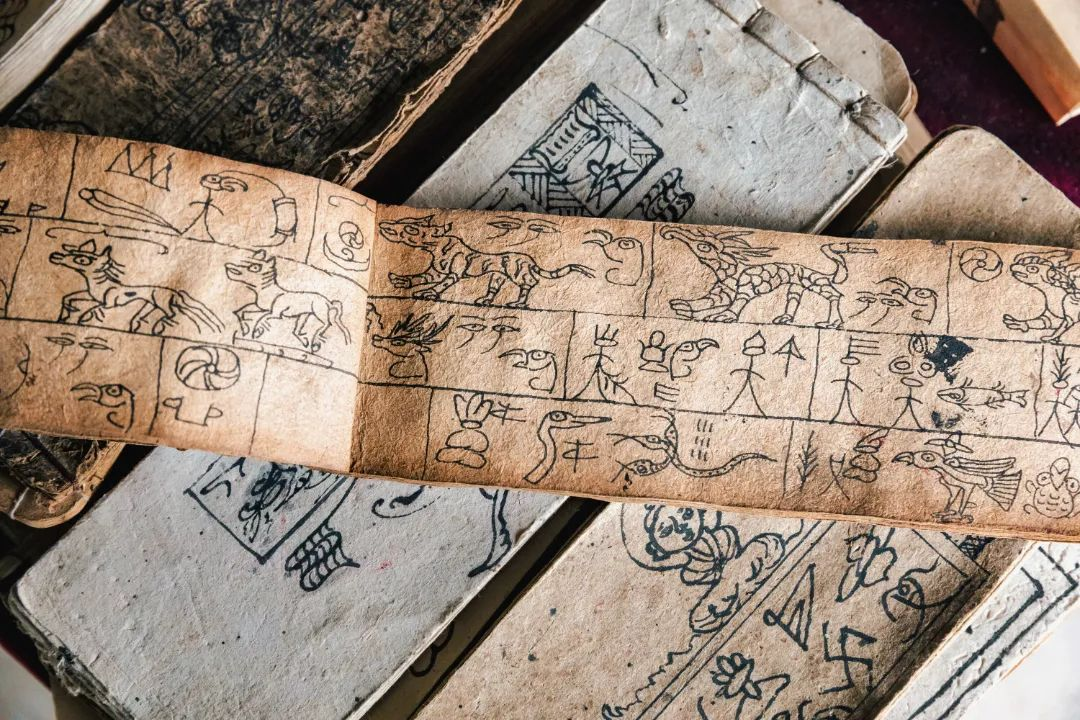

音乐活化石:纳西古乐融合唐宋词曲与道教音乐,老艺人们用濒临失传的乐器演绎千年音律,成为文化遗产的守护者。

纳西古乐演奏现场。(丽江融媒记者 木红豆 摄)

慢生活的诗意栖居

巷弄间的慵懒时光:咖啡馆与书屋隐匿于古城角落,一本书、一杯茶便可消磨半日;客栈庭院的花木与老板的故事,让旅人找到“家”的归属感。

在白沙古镇的花园咖啡看日照金山。(丽江融媒记者 张小秋 摄)

手艺与市井烟火:驼铃店、东巴纸坊、银器匠人的敲打声,与夜市上的腊排骨火锅、鸡豆凉粉香气交织,构成独特的市井美学。

精神共鸣与情感寄托

逃离都市的乌托邦:对许多都市人而言,丽江象征远离喧嚣的“理想国”,石板路与流水声治愈焦虑,成为心灵放空的载体。

文艺创作的灵感源泉:从“一米阳光”的传说到民谣歌手的即兴弹唱,无数艺术形式在此萌芽,赋予丽江浪漫与自由的标签。

在黑龙潭公园观看日照金山。(马登科 摄)

丽江的“舍不得”,在于它不仅是地理坐标,更是一种生活哲学的隐喻——在这里,自然与人文共生,历史与现代对话,快节奏与慢生活和解。无论是旅人短暂的停留,还是游子长久的回望,丽江总能用它的雪山流水、古乐巷陌,在人心深处种下一颗“归来”的种子。

DeepSeek眼中的丽江

是否令你眼前一亮?

那么

大家眼中的丽江

又是怎样的呢

欢迎来评论区留言

*本文主体文字内容均由DeepSeek生成

来源 丽江发布

责编 童文文

审核 古文丽