党的十八大以来,习近平总书记两次考察云南,都对滇池保护治理作出重要指示,强调“滇池是镶嵌在昆明的一颗宝石”,要求“把滇池治理工作做得更好”。牢记嘱托,昆明市牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,把生态治理和发展特色产业有机结合起来,走出一条生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路。

系统治理 标本兼治

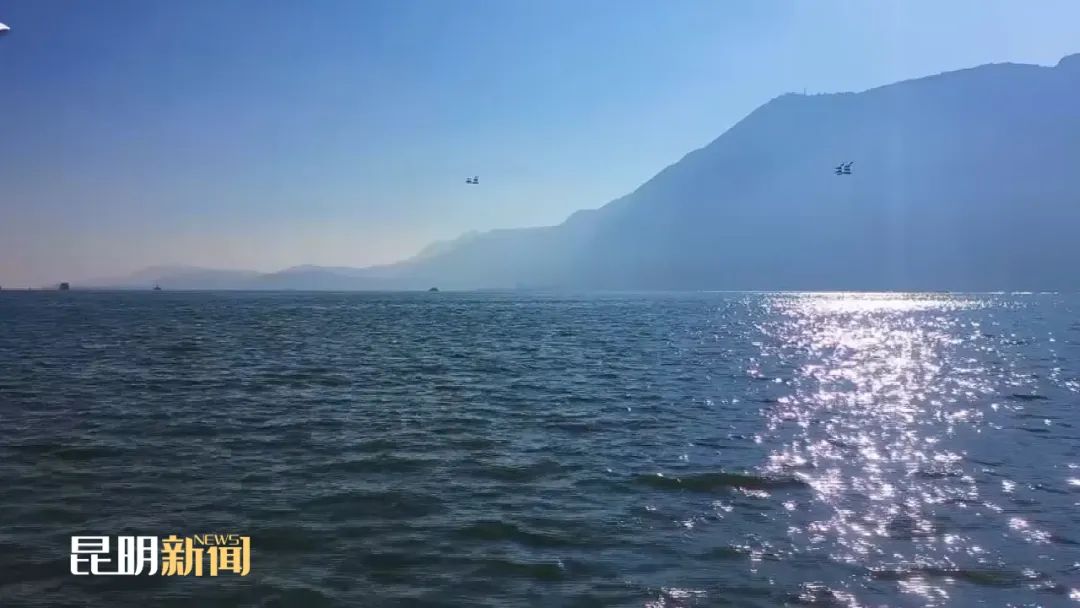

“高原明珠”重放光彩

作为云贵高原最大的淡水湖,滇池是云南九大高原湖泊之首,也是世代昆明人的“母亲湖”。1996年,国务院把滇池列为国家重点治理的“三河三湖”之一。

昆明市坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,按照“控源截污、精准防控、科学补水、生态增绿、科技支撑”的思路,加强滇池保护治理,统筹抓好主城区雨污分流改造、农业面源污染治理、入湖河道整治等重点工作,系统治理、标本兼治,滇池生态环境明显好转,2016年滇池水质由持续了20多年的劣Ⅴ类改善为全湖Ⅴ类,摘掉了“劣Ⅴ类”帽子;2018年上升为Ⅳ类,为30年以来最好水质。如今,滇池全湖水质已连续7年保持Ⅳ类。

滇池水质稳定向好,湖滨湿地功不可没。目前,昆明市共建成以湿地为主的滇池环湖生态带6.29万亩、湖滨湿地58片,形成平均宽度约200米、植被盖度80%以上的闭合生态带,恢复了水陆交错的湖滨生态结构,也成为市民、游客休闲观光的好去处。

2021年10月,《生物多样性公约》缔约方第十五次会议第一阶段会议在昆明召开,发布《昆明宣言》,为全球生物多样性保护和环境治理注入新动力。

目前,环滇池湿地植被覆盖率已从2007年的13.1%提升到81%,植物从232种增至303种;现有鱼类26种,滇池金线鲃、滇池高背鲫等土著鱼类得到恢复;鸟类从89种增至175种,彩鹮等9种以上国家级珍稀、濒危和保护鸟类在滇池活动,滇池湖滨生物多样性显著提升,滇池这颗历史悠久的“高原明珠”正逐渐绽放出往日的光彩。

优化空间 转变方式

生态美产业绿双赢

昆明市坚持统筹考虑滇池保护这一核心因素,进一步处理好滇池保护和经济发展、城市建设的关系,持续开展植树造林和城乡绿化美化。截至2025年1月,昆明已累计开放共享绿地88片、超126万平方米,新增和提升改造公园(游园)超过1000个,新增城市绿地206公顷,全市森林覆盖率超过45%。

生态环境的持续改善,为昆明发展绿色产业创造了条件。近年来,昆明市大力发展花卉、林果、山地牧业、特色水产、中药材等重点产业,高品质、高附加值的高原特色农产品丰富了市民的菜篮子,开辟了农民增收的新路径。

除传统种养殖外,昆明市正大力发展新能源、新材料、电子信息、生物医药等战略性新兴产业、高技术产业、绿色环保产业。截至目前,已成功创建国家级、省级绿色工业园区6家,绿色工厂62家,绿色供应链管理企业9家。通过实施节能降碳提效行动、加快构建绿色制造体系等方式,全市工业发展“含金量”更足、“含绿量”更高。

点绿成金 共享红利

获得感幸福感增强

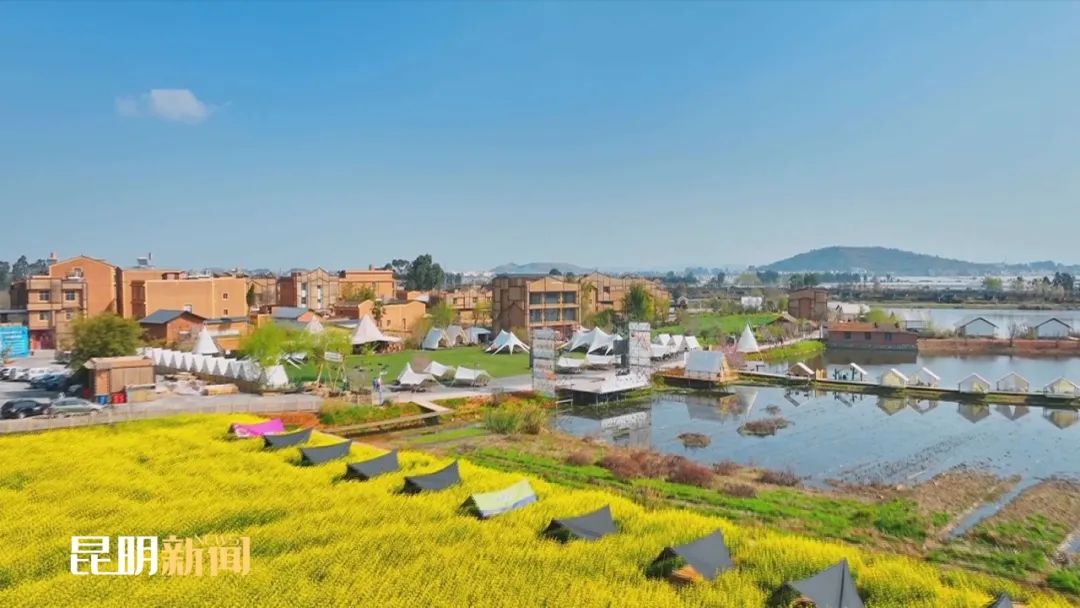

今年春节期间,108公里滇池绿道向公众开放并迅速出圈,不仅成为众多媒体报道中的生态治理样本,更是市民游客追捧的“诗与远方”。

2021年3月,滇池绿道项目作为昆明市十大重点工程之一正式启动。围绕“环湖生态屏障、城市山水景廊、文化旅游长廊”三大功能定位,绿道建设严格遵循“以道守界、协同治理,生态优先、助力保护,因地制宜、连续贯通,环境添彩、文化点睛”的原则推进,力求最大化保护湖泊生态环境,串联滇池周边资源,打造傍山—瞰湖—穿林—近湿—踏田—连村的多元特色绿道。

从空中俯瞰,这条高原绿道犹如一条“翡翠项链”,构建起“移步换景,四季皆画”的立体景观体系,既是景观道,也是环湖生态屏障,又是城市山水景廊和文化休闲长廊,更是展示昆明城市形象与生态理念的窗口。按照“重现长联画卷、唤醒历史记忆、寻找最美乡愁、绽放明珠光彩”的思路,昆明市全面推进滇池沿岸183个美丽乡村建设,其中46个重点村按照“一村一主题”“一村一特色”进行改造提升,滇池流域旅游资源得以有效整合,沿线区域发展不断融合升级,滇池作为世界级旅游目的地的潜质日益彰显。

循绿而进,依绿而兴。昆明市牢记嘱托,全力推动经济社会发展绿色转型,努力打造成为生态文明建设排头兵示范城市和美丽中国典范城市,为美丽云南、美丽中国画卷增添春城亮色。

来源 昆明日报 昆明新闻

责编 汤雁玲

审核 华芳