3月15日至19日,当代文坛备受瞩目的云南瑶族作家帕男携诗歌新“三部曲”《下西洋》《云南的多重意义》《时间之父》在湖南展开文学之旅。这位扎根西南边疆近四十年的作家,在湖南江华县瑶家火塘和永州市开心农场相继举办创作分享会,以“从金沙江到湘江的诗性还乡”“让诗与歌都回到耕读的本真”为主题,与湘地读者展开深度对话,两场活动共吸引近百名作家、诗人、评论家和文学爱好者参与,成为今年开春以来滇湘两地产生一定影响力的文学活动。

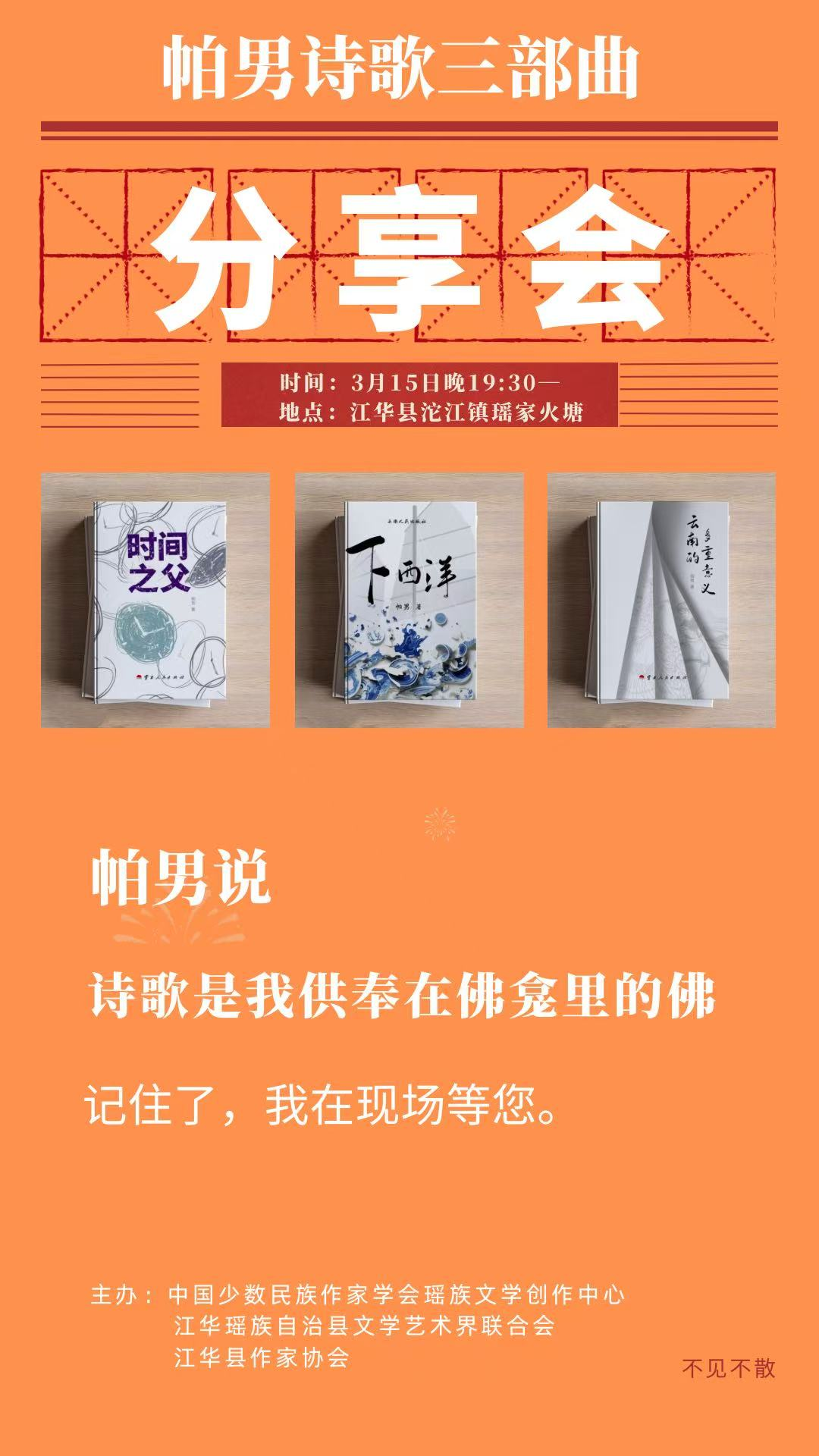

3月15日,在江华瑶族自治县位于盘王殿一侧的瑶家火塘内灯火通明,暖意融融。当晚8时许,来自北京、广东、广西、云南及湖南本土的作家、评论家以及江华县委领导等六十余位嘉宾齐聚一堂,共同见证了帕男诗歌“三部曲”——《下西洋》《云南的多重意义》及《时间之父》的回湘交流盛况。

江华县委常委、县委办主任万汝青致辞时表示:“今晚,我们在这里迎接帕男先生带着他的诗歌‘三部曲’荣归故里,这不仅是帕男个人文学成就的展示,更是我们瑶族文化的一次重要展示和提升,他既是地理层面的故土重访,又是文化基因的重新解码。帕男的三部曲是‘从火塘走向星海’的文学实践。《下西洋》将郑和船队的航海叙事与瑶族《过山榜》的迁徙史诗熔铸,让海上丝路精神的密码在当代复活;《云南的多重意义》以新的诗学理念重构山地文明,使云南山水成为世界读者的精神图腾;《时间之父》为数字时代的文化焦虑开出解药。”

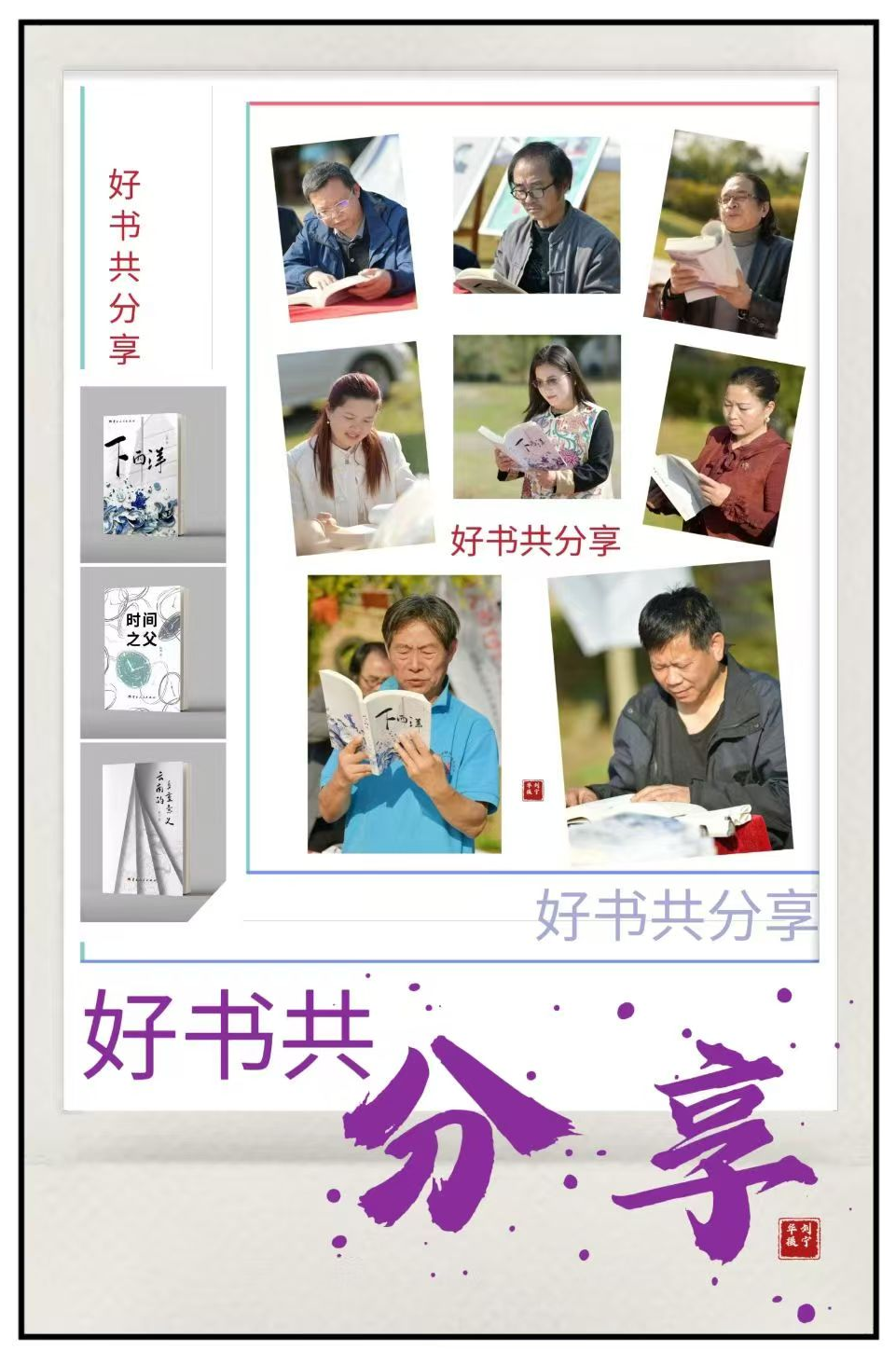

接着是朗诵帕男的诗歌作品环节。江华本土的朗诵专家,用他们那悠扬动听的声音,将《时间之父》中的经典诗句演绎得淋漓尽致,让在场的每一个人都沉浸在诗歌所营造的深远意境之中。随后,来自各地的作家、评论家也纷纷用他们那饱含深情的朗诵,向帕男和他的诗歌作品致敬。

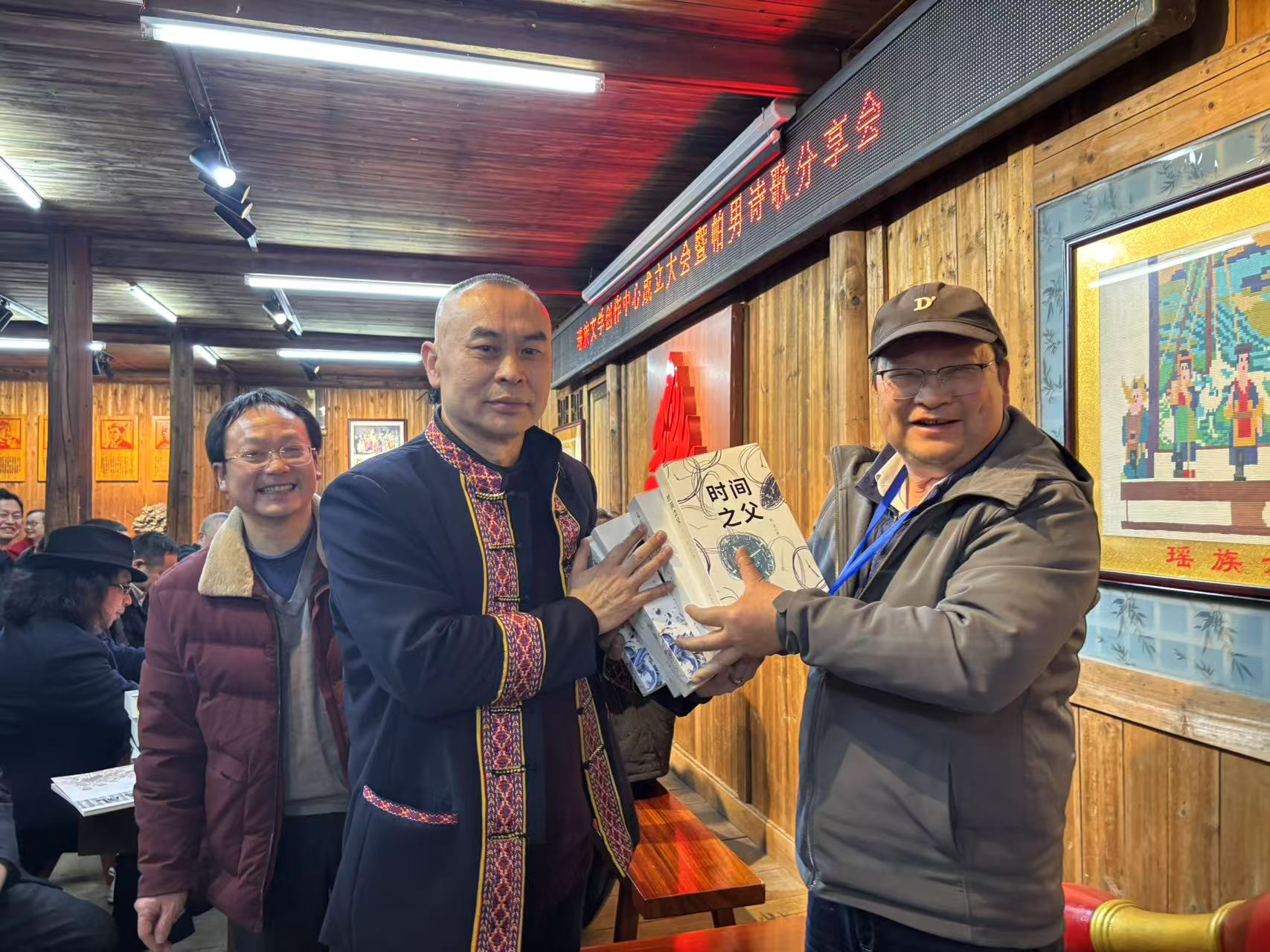

紧接着,一场简朴而庄重的捐赠仪式在众人的见证下举行。帕男亲手将三部厚重的诗集捐赠给江华县图书馆和瑶家火塘,以此表达他对家乡文化的深厚情感和对文学事业的执着追求。江华县图书馆馆长代表全馆工作人员接受了捐赠,并表示将珍藏这些宝贵的文学作品,为瑶族文化的传承与发展贡献力量。

随后,帕男深情地介绍了他的诗歌“三部曲”。他回忆道:“《下西洋》的创作灵感来源于我对楚雄历史文化的深入挖掘,特别是那段关于郑和童年在楚雄镇南度过的传奇故事,让我深感震撼,于是我用诗歌的形式将其记录下来。《云南的多重意义》则是我对云南这片神奇土地的深情礼赞,那里多民族共融共生的景象给了我无尽的创作灵感。《时间之父》则是我对瑶族迁徙史诗的现代转译,试图通过诗歌的力量,让更多的人了解和感受瑶族人民的坚韧与智慧。”帕男的发言,言辞恳切,情感真挚,赢得了在场嘉宾的阵阵掌声。

在帕男介绍完创作情况后,与会专家、作家、评论家纷纷发言,对帕男的三部诗集给予了高度评价。

分享会上,金锦云对帕男诗歌中“自我”“本我”“大我”的哲学建构,提炼出三重精神向度的辩证统一关系,他认为,帕男的诗歌三重奏构成了完整的认知革命:从本能释放的本我觉醒,到文化碰撞的自我重构,最终抵达生态哲学的大我境界。

中国少数民族作家学会瑶族文学创作中心主任黄爱平对这次分享会作了全面而精辟的总结:举办分享会这样的形式首先是作家的精神返乡,即从个体记忆到文化寻根,帕男的返乡不是简单的“回老家看看”,而是一场以文学重构文化血脉的精神仪式。

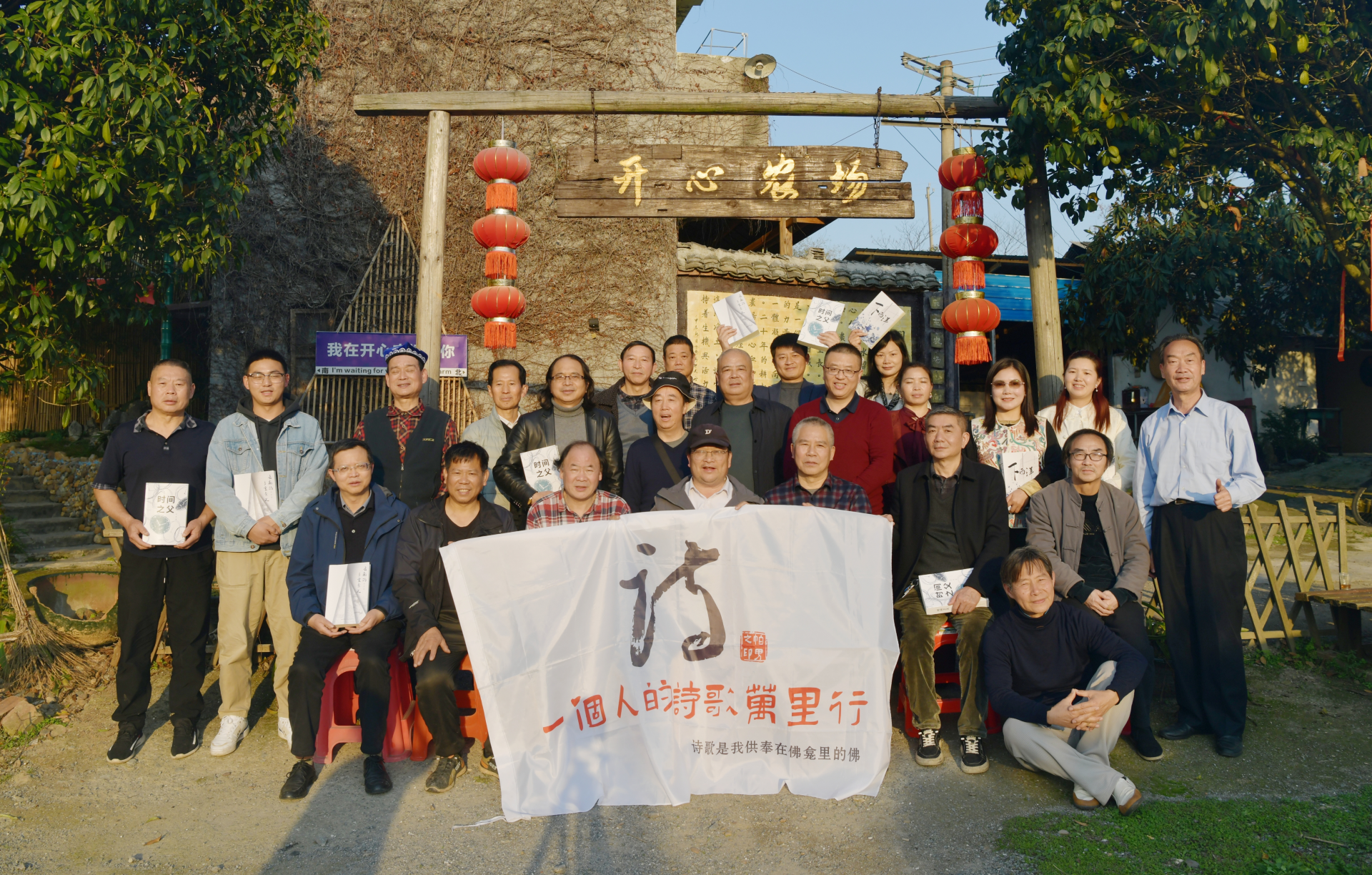

3月19日,潇水河畔的岚角山开心农场,一场以“让诗与歌都回到耕读的本真”为主题的诗乐雅集在青石击壤声中拉开帷幕。诗人帕男携“诗歌三部曲”归乡,与三十余位音乐家、作家、文化学者共聚开心农场,以诗为犁、以乐为种,在永州红壤之上耕耘出一场跨越时空的文明对话。

当日15时整,三声浑厚的青石击壤声穿透果园,《击壤歌》的远古节拍与当代艺术在此刻共振,主持人以“日出而作,日入而息”的朗诵读出雅集序章。诗人帕男和蒋建辉分别手持毛笔蘸取墨汁在三尺宣纸上挥就“醉春山”三个字。墨汁随春阳渐涸,龟裂出蛛网般的肌理,恰似《文心雕龙》所言“沉吟铺辞,莫先于骨”的具象诠释。

诗人、潇湘诗社秘书长、主持人胡瑜琤的开场白极富诗意,她说:我听到了一位作家和音乐家的对话——作家说:“温度在掌心结痂成隐喻,却找不到词的温度”;音乐家则说:“我看见沉默在脸上谱曲,连休止符都带着颤音”。我本人认为两位艺术家的独白共同指向罗兰·巴特所谓的“符号的焦虑”。当作家用隐喻系统解构语言时,音乐家则用音符系统消解旋律,二者都在突破艺术媒介的边界时遭遇反噬。就像结痂是伤口愈合的证明,颤音是寂静崩溃的痕迹,创作行为本身成为“创伤的二次铭刻”,形成艺术家在表达与被表达间永恒的悬置状态。

帕男发言说道:“温度在掌心结痂成隐喻,却找不到词的温度”——这句诗在悖论中撕开了创作本质的伤口:当肉体记忆与语言符号产生致命温差时,诗人如何用冰凉的字符传递掌心的灼热?“结痂的隐喻”恰似海德格尔所说的“词语破碎处,无物存在”——那些在肌肤上凝固成痂的生活经验,本应是最鲜活的诗意矿藏,却在语言炼金术中不断失温。

此刻我们站在语言的极地上,每个结痂的掌心都握着未完成的火种。或许真正的词温不在修辞的篝火里,而在等待融化的冰层之下。

中国音乐家协会会员、永州市音乐家协会名誉主席唐孟冲发言说道:“我看见沉默在脸上谱曲,连休止符都带着颤音”——这句诗精准击中了现代音乐创作的元命题:当物理声响消逝时,音乐如何通过负空间传递更本质的振动?面部肌理的微妙运动构成了一部未被演奏的声部,而休止符的震颤恰似德勒兹所说的“感觉的逻辑”——那些未被说出的颤动,往往比确定的音符更接近声音的真相。

接着是朗诵环节,朗诵艺术家黄湘、湖南科技学院教授刘忠华及周瑛、唐淑娟等纷纷登台朗诵帕男的诗歌作品。

文旅头条通讯员 施存宜 文/图

责编 刘榕杉

校对 杨奥

审核 华芳

终审 张敏