“云南旅居” 如今已然成为社交媒体上爆火的热门话题。相关数据显示,小红书平台“云南旅居”相关内容累计曝光量突破4702.67万次。抖音平台上关于 “云南旅居” 的话题播放量已突破 1.5亿次,微博话题“来云南旅居吧”阅读量更是飙升至 1.3亿。从这些数字不难看出,越来越多的人开始了解“旅居云南”,分享旅居的别样生活。

(图源:新红数据、抖音、微博)

从“旅游”到“旅居”,文旅融合让匆匆过客与当地文化相连,文化基因在这里焕发新生,“云南”在人与土地深度对话里得到新的诠释。

“我们不再是匆匆过客”

“阿biu”和“二佳”作为有着10年旅居经验的旅游博主,他们曾五次到达丽江。

(旅游博主 @阿biu和二佳 图源:被采访者)

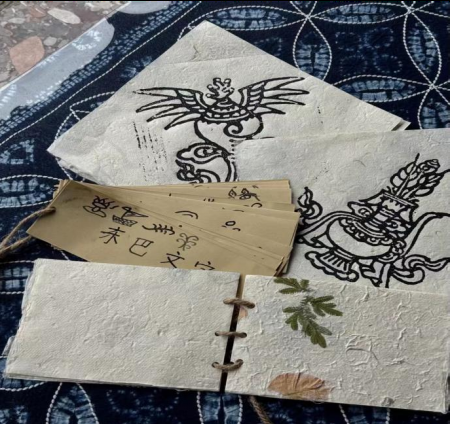

起初,他们注意到丽江大街小巷上随处可见的东巴文招牌,用“弯呆”(当地对造纸原料的称呼)制成的东巴纸。民艺工作出身的“二佳”,便开始留意丽江的这一古老文化,参与民艺工作室对东巴文化的研究和梳理,而“阿biu”也同样对丽江的在地文化有着浓厚兴趣,二人就这样与东巴文化结缘。

伴着旅居生活的,是生活中随处可见的东巴元素,穿梭在古城街巷,不经意间便能邂逅东巴纸制作的手工艺品店,明信片、书签等文创产品琳琅满目,抬头即是东巴文标注的招牌。

“阿biu”和“二佳”对旅居体会最深的,就是步入到新环境里与在地文化深入互动,“换位生活”感受本地人的生活方式。

而旅居九年的“西西”对此也有着深刻体会。

她在丽江旅居的几个月里,过着“早上看日照金山”,“随时出发奔赴雪山森林”的生活。

(“西西”在丽江 图源:被采访者)

在白沙古镇,她与当地居民相处,跟着民宿主人参加纳西婚礼,学做当地酥油茶。对东巴文化的印象,则是常遇到小学生游学团走在去制作东巴纸的路上,她说:“如果你有机会到丽江,那就抓住机会多了解这里的文化吧,通过旅居整体地了解这里的在地文化,是从网络上零碎地了解所无法代替的。”

这一刻,他们成为了“新旅居人”,不再是“匆匆过客”。

“希望你们在这里驻足”

隐匿于白沙古镇以北新善村深处,有一处意义非凡的所在,那是省级非遗传承人和振伟、和锡鹏、东竹祖孙三代携手打造的东巴文化体验场所。在这里,东巴文化不再只是尘封于古籍中的神秘符号,而是以鲜活的姿态迎接每一位访客。

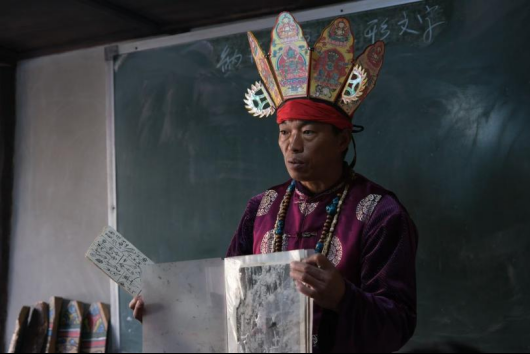

( 东巴传承人 和锡鹏 图源:被采访者)

在这条传承的关键链条中,丽江东巴 34 代传人和锡鹏占据着重要位置,2006年至今,他一直致力于东巴文化的传习。

在东巴文化馆,游客边旅居边学习东巴文化。和锡鹏说,在这里花上一整天,就可以对东巴文化有大致清晰的了解。来这里时间最长的游客,足足待了一个月。

以东巴文化为媒,游客能在这里学到最古朴的造纸、舞蹈、拓印等传统民族活动,这里最受欢迎的项目是东巴纸制作和东巴文字的学习。

(图源:被采访者)

对于东巴文字,和锡鹏说:“我愿意向大家介绍纳西族的风土人情,它包罗万象,我为此感到自豪。很多非遗专家也都说,东巴文字像百科全书一样,但游客要了解更多东巴文字与文化,需要的时间会更长,也希望大家能够来尝试长期的旅居。”

以在地文化为脉络,东巴文化串起旅客与当地风土人情,旅居不再是“点到即止”,而成为了与在地文化纵深联结的方式。也唯有将旅居与当地文化深度相连,才能让自己从匆匆过客转变为文化的传播者。

(图源:被采访者)

旅居,让我们与在地文化紧密相连

在丽江,衣、食、住、行皆与东巴文化紧密交融,每一处细节都能触摸到千年岁月沉淀的痕迹,每一次体验都宛如翻开一本厚重的历史书卷,满是古朴与神秘。

衣,可身着一袭融入东巴象形文字图案的布衫,这些独特的符号仿佛带着远古的温度,轻轻贴着肌肤,让古老文化时刻相伴,每一次举手投足,都似在与历史对话。

(丽江坝区妇女服饰 图源: 丽江市博物院)

食,来一碗热气腾腾的鸡豆凉粉,入口爽滑,细腻的口感间,仿若能品出纳西先民们质朴的生活况味。调料的辛辣与凉粉的清爽交织,恰似东巴文化中热情似火与深邃内敛的碰撞,舌尖轻舞,便领略了文化的多元魅力。

(图源:丽江融媒)

住,不妨挑选一家带有东巴装饰风格的客栈,踏入房间,古色古香扑面而来。在这样的氛围中入眠,身心皆被温柔包裹,或许在梦里,还会遇见东巴文,为这趟丽江之行增添一抹奇幻色彩。

(图源:纳西人家)

行,踱步于丽江古城的青石板路,脚下的每一步都沉稳有力,似踏在历史的脉络之上,发出岁月的回响。街边林立的东巴木雕店,店内精美的木雕,或古朴大气,或灵动精巧,无声却又有力地诉说着往昔的悠悠故事,让人不禁沉醉在时光长河里。

(图源:木琼晓)

遥想当年,东巴们在此虔诚书写、绘制,传承着古老的文化。如今,我们旅居于此,亦能在东巴文化的滋养下,感受生活的别样魅力。

走,同新“丽江人”一道旅居,去探寻丽江的每一处精彩,让云南的在地文化的芬芳萦绕在我们的记忆与生活间,永不消散。

文旅头条融媒体记者 魏榕 实习生 董婧秋 刘璇 文

责编 杨奥

校对 刘榕杉

审核 华芳

终审 张敏