当三月的风掠过苍山十九峰,茶马古道的马蹄声里传来古老的唱腔,今天,是世界戏剧日,在红土高原上,戏剧是流淌千年的血脉,是白剧吹吹腔在三坊一照壁间演绎的人间烟火,是滇剧的丝弦声腔流转于各民族的共情脉络,是楚雄彝剧将火把节的祭火吟唱淬炼成的舞台史诗……每一句念白都浸着山花的香气,每一折身段都藏着云朵的韵律。云南的戏剧是流动的山河志,是万物有灵的古老回响。从茶马古道马帮戏班的流动舞台,到现代剧场对非遗剧种的解构重生,每一幕都是生命的即兴创作,每一场都是跨越时空的文明对谈。

世界戏剧日,带你一起走进云南的戏剧山河,以戏为舟,载着古老与新生,驶向永不散场的人间烟火。

云南花灯戏

在云南有“八百年的戏,三百年的灯”一说,这里的“灯”,指的就是云南花灯。云南花灯融合了云南本地文化艺术特色,也与中原文化相结合,形成的独特风格使云南花灯在历史的舞台中,绽放出了耀眼的光芒。云南花灯艺术的璀璨发展,也为云南戏曲文化发展奠定了坚实的基础。

云南地理环境复杂,世代聚居着多种民族,不同地域、不同民族的风俗习惯、审美偏好造就了云南花灯支系繁多的特色,各个地方的花灯无论是唱词还是念白都充分包含了当地的民族特色。昆明版的说唱,玉溪版的委婉,个旧版的转音,大理版的悠扬……云南花灯就是一本云南民族文化的集萃簿,各州市的风土人情、性格特质在花灯戏的唱腔中被娓娓道来,云南花灯也成为了游客了解云南的一种方式。

云南花灯的音乐别具特色,主要表现在花灯音乐的曲调种类繁多。这些曲调或从本民族或当地的民族音乐中“借”来,或从别的地区甚至外省市移植而来,再结合当地的语言、风俗习惯等加以改进,形成有特色的花灯艺术。云南花灯所使用的乐器主要以管弦类乐器为主,后来又加入了民族乐器,使花灯音乐不仅富有浓厚的生活气息,还具有朴素单纯、健康明朗的民族艺术特色。

云南花灯的另一个显著特点就是有歌有舞、歌舞相伴。舞蹈,是云南花灯戏的重要组成部分,其基本特征是“崴”,民间又有“无崴不成灯”的说法,花灯戏中的歌舞有利于烘托情节和丰富人物性格。

云南花灯之所以能够在历史的发展长河中占有一席之地,并完整地传承下来,与演员唯美的身姿及美轮美奂的表现方式密不可分。花灯戏的美不仅凸显在表演方面,花灯戏的传播与强烈的艺术渲染结构在提升美感方面有着必然联系,花灯戏主要以前台表演为主体,后台衬托为辅体,两者相呼应从而呈现出精美的舞台表演效果。

云南花灯在千百年的传承中不断演化,经过与现代技术与艺术形态的结合,云南花灯已经成为具有独特魅力的戏曲文化,是云南文化发展变迁中重要的文化艺术瑰宝。

滇剧

一方舞台,幕升幕落,一桌二椅,一生一旦一丑,唱尽柴米油盐世间冷暖。在云南流传着一种传统的地方剧种——滇剧。它是云南省传统地方戏剧剧种,流行于云南全省及贵州、四川的部分地区,另外,它在缅甸、泰国、新加坡、马来西亚等国家的一些地区也有演唱活动。

滇剧因其富有生活气息和善于刻画人物,而被老百姓喜闻乐见。它的声腔主要有丝弦腔、襄阳腔、胡琴腔等,其结构特点为板式变化体,有倒板、机头、一字、二流、三板和滚板等板式。此外,还有南胡、月琴、三弦、撒啦(大锁呐)、叫鸡(小锁呐)、笛子等,打击乐器有小鼓、大鼓、提手、大锣、小锣等。

明末至清乾隆年间滇剧初步成型,是云南主要的地方剧种。它以昆明官话为标准语言,表演艺术与京剧十分相似,但在声腔艺术上有很大区别。受云南民族民间音乐的滋养,滇剧板式丰富、多变、流畅,剧目能表现各种题材、样式、结构和情调。恢宏时高亢激昂,委婉处小桥流水,独具艺术个性和风格,被誉为“滇粹”。2008年,滇剧被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

经过与当地语言、风俗习惯和地方戏曲长期融合,滇剧的音乐已经与原风格有很大的差异。丝弦的唱法有“甜品”“苦品”之分,悲喜均可,它以枣木梆击节、具有秦腔高亢、激越、强烈的特点,同时也带有云南民歌委婉、细腻、欢快的特点;胡琴虽近似京剧二黄,其缺点是没有原板;襄阳腔的旋律流畅,适于表现愉快、喜悦与激奋的情感。

滇剧的剧目有一千多个,它有秦腔路子、川路子、京路子和滇路子之分。秦腔路子代表剧目有《春秋配》《花田错》《高平关》等,川路子代表剧目有《黄袍记》《白袍记》《青袍记》《炮烙柱》《水晶柱》《五行柱》《碰天柱》等,京路子有《打渔杀家》《坐宫》等,滇路子代表剧目有《一碗虾仁》《新探亲》《三国》《水浒》《红楼》《打面缸》《大裁衣》等。

如今滇剧这朵“山茶花”,在民间呈现出繁荣发展的态势,群众自发式的表演遍布城市、乡村各个角落,那些常年活跃在基层的表演队伍,为滇剧的普及作出了很大贡献。老昆明人都知道热闹的戏要在“滇剧窝子”牛街庄找,滇剧在这里就是“子孙戏”,代代相传每个人基本上都能唱两嗓子。

“此地乃四季如春昆明也……”台上或庄重婉转,或幽默轻快,时至今天,一代代滇剧传承人仍然以最传统的抑扬腔调诉说着不变的戏曲情怀。

大理白剧

大理白剧是在白族传统戏剧“吹吹腔”和传统曲艺“大本曲”的基础上发展起来的民族剧种,唱词多采用白族“山花体”格式,以白语或汉语演唱,道白则使用“汉语白音”。

白剧选材广泛,主要有袍带戏、生活剧、民间传说故事剧、新编历史剧和现代戏等五类,按照生、旦、净、丑4个行当扮演各种人物,表演规律严谨,节奏鲜明,舞蹈性强,常用红、黑、白、蓝、紫5色脸谱区分不同的人物性格。

大理州白剧团是白剧传承代表性的核心团体,自1962年剧团成立以来,先后创作演出了《苍山红梅》《望夫云》《阿盖公主》《情暖苍山》《数西调》等上百台大小剧目,获得多个国家级、省级奖项。

文山壮剧

壮剧是壮族人民的传统剧种,与彝剧、白剧、傣剧并称为云南四大民族剧种。

文山州壮剧由富宁土戏、广南沙戏和文山乐西土戏三个分支组成,但起源各不相同。最早的是富宁土戏,初步判定距今有300年左右的历史,壮剧最早的唱腔形式也源自富宁土戏。富宁土戏的演出台词有的用壮话,有的用汉语,有时也有用粤语的情况,用老艺人的话来说,这叫“半土半汉”,唱的却是壮腔,拥有自成系统的“哎咿呀”“哎的呶”“皮黄腔”等多种腔调。

文山乐西土戏是在文山市乐西村自发形成的地方戏曲剧种,和广南沙戏都大约形成于清光绪年间。乐西土戏被原国家文化部专家汪效禹誉为“中国戏曲后花园中的活化石”,仅流传于文山市德厚镇乐西村,是唯一以土支系壮族语言表演的戏剧,故名土戏。

乐西土戏的音乐为曲牌式结构,分唱腔音乐和器乐音乐,乐器使用二胡、三弦、笛子、牛皮鼓、锣、镲、钹等,演唱使用土支系壮族语言,传统剧目有《木兰从军》《铡美案》《香山记》等50多个。

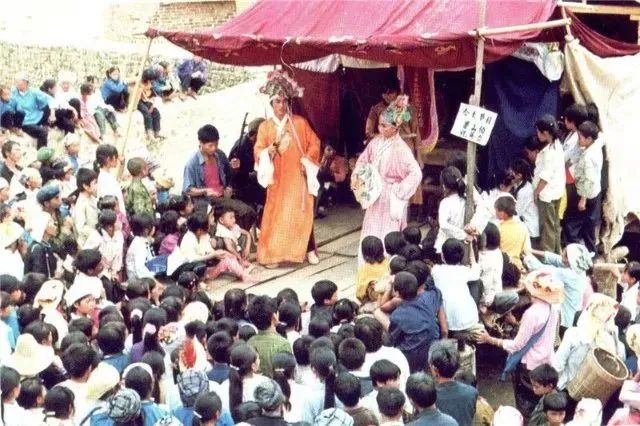

壮剧是经过壮族民间活动逐渐发展衍变而成的,一开始只是以男女对唱的形式进行,后来发展成在家里唱的“板凳戏”。再后来,观众太多,家里坐不下,就逐渐发展成“耍曼”,即到周游各寨子去演唱。

“板凳戏”受百戏影响,从词话向戏曲发展,开始有了妆扮、歌舞和锣鼓伴奏,在剧目、角色、表演形式和技巧、音乐等方面渐成系统。剧目多达上千出,题材十分广泛,有历史英雄戏,也有反映百姓的家庭伦理戏;有虚无缥缈的神仙戏,也有扑朔迷离的破案戏;有爱情戏,也有道德戏。壮家人痴迷壮剧,因为不但剧情是壮家人熟悉的,唱词、道白也是壮族的方言土语,听来非常亲切。

楚雄彝剧

彝剧,是在楚雄彝族丰富多彩的民族民间文学、音乐舞蹈、绘画等传统艺术形式的基础上,在民族传统节日、宗教祭祀和各种民俗性文艺演唱活动中,受到流传在彝族地区的某些汉族戏剧形式如花灯、滇剧的影响,从古到今伴随着彝族的政治、经济、文化等方面的变革和发展,逐渐形成并发展起来。它是云南仅有的白、傣、彝、壮四个民族戏剧之一,彝剧主要流传于楚雄彝族自治州境内的彝族聚居地区和云南省内部分彝族自治县,备受广大群众喜爱。

(楚雄州彝剧团参加2015年第二届中国少数民族戏剧汇演《摩托声声》比赛剧照)

1958年,大姚县昙华乡业余彝剧团参加原文化部在大理召开的“西南区民族文化工作会议”时演出了《半夜羊叫》,受到赞扬与肯定,并正式定名为彝剧。大姚县昙华乡也就成为彝剧的发源地。彝剧语言为汉语彝腔;彝剧音乐由彝族流行的山歌小调、舞曲和器乐曲结合形成唱腔,称为“山歌体”,尚未形成固定的板腔和联曲体。彝族“跳歌”用的笛子、三弦(或月琴)、芦笙也是彝剧的主要伴奏乐器,俗称“三大件”。目前,彝剧表演还未形成一套完整的程式,也没有严格的行当分工,最初是以模拟某些生活动作和动物特征的简单表演,后又从毕摩(彝族祭司)祭祀和唱《梅葛》的动作、声调、表情中吸收一些表演技巧,再从“打跳”中提取某些身段、步伐,变成节奏性和舞蹈性较强的表演技巧,发展为以歌、舞、乐、剧结合的表现形式,散发着浓郁的民族生活气息和鲜明的民族特点。

(楚雄州彝剧团2016年7月在彝州大剧院演出彝剧小戏《喝三秒》)

彝剧已创作演出近百个剧目,多属反映现实生活的现代戏。主要代表剧目有《半夜羊叫》《曼嫫与玛若》《歌场两家亲》《查德恩达》《银锁》《掌火人》等。彝剧贴近生活,贴近百姓,但不失高雅纯洁的气质;散发着浓郁的生活气息和鲜明的民族特点,亦不失中国戏曲之本体,深受广大民众的喜爱。

德宏傣剧

傣剧是德宏地区傣族群众喜闻乐见的一种艺术形式,它形成于十九世纪末期的盈江,有着悠久的历史,深厚的傣族文化积淀,是云南四大民族剧种之一,也是全国为数不多利用本民族语言、音乐、舞蹈等诸多艺术手段,从事表演的民族剧种。

傣剧在传承傣族优秀文化、加强边疆精神文明建设方面,起着重要作用,具有“东南亚艺术明珠”美誉,2006年,德宏傣剧被国务院列为全国首批非物质文化遗产保护名录。

傣剧《刀安仁》,是德宏州傣剧传承保护展演中心精心创作打造的一部优秀剧目。该剧主题鲜明、内容丰富,故事情节跌宕起伏,人物形象鲜明生动,具有强烈的现实意义和浓郁的民族风格。自2012年上演以来,得到了国内外戏剧界著名专家的高度评价,多次荣获国家级、省级奖项。

腾冲佤族清戏

佤族清戏是保山腾冲地方传统戏剧,2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

明末清初,湖北人根据古老的青阳腔,创造出清戏这种戏曲形式。清代咸丰年之前,过境的商贾军民将湖北清戏带到地处古丝路要冲的腾冲甘蔗寨,并在甘蔗寨佤族群众中传播开来,逐渐演变成佤族清戏。

1984年,腾冲当地政府对佤族清戏加以发掘整理,培训演员,目前已形成以李家显为领头的一批佤族清戏骨干,该传统戏剧也被誉为“珍贵的民族剧种”。

佤族清戏剧目故事感人,情节生动,文辞优美,人物性格鲜明。现流传下来的常演剧目有《姜姑刁嫂》《安安送米》《回朝缴旨》《文龙辞妻》等。佤族清戏的声腔有“九腔十三板”,这些曲调抑扬顿挫,悦耳动听,既善叙事,又善抒情,具有较强的艺术表现力和感染力。

傣族章哈

傣族章哈,又译作傣族赞哈,意为会唱的人,既是歌手称谓,也是傣族群众最喜闻乐见的一种民间艺术,它承载着傣族的历史、文化、情感和价值观,是傣族人民智慧的结晶。2006年5月20日,傣族章哈被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

从古老的传说到现实的生活,章哈始终以其独特的艺术魅力,感染着每一个人,它犹如一部活着的历史书,记录着傣族人民的喜怒哀乐、生活百态。每逢年节喜庆、上新房、小孩满月等时刻,傣族章哈情愫绵长、婉转动听的歌声就成为不可或缺的祝福,因此傣族人民又将章哈比喻为“生活中不可缺少的盐巴”和“芳香四溢的鲜花”。

章哈的表演形式丰富多彩,通常由一人演唱,两人对唱的形式展现,演唱者手持扇子,身着传统服饰,以优美的歌声和生动的表演,将故事娓娓道来。激昂的伴奏配着响亮的唱词,章哈曲调旋律与唱词语调高低联系密切,将朗诵性与歌唱性有机结合,再加以滑音、颤音、装饰音技巧,让章哈增添了更多的抒情和柔美。

傣族章哈传唱至今,曲目众多,讲述着傣族古老原始的歌谣、神话与传说,是傣族诗歌艺术创造性发展的结果,也是傣族人民代代相传的文化硕果,在历史长河中丰富着傣族群众的精神文化生活,在传承和创新中培养造就了一代又一代的傣族民间艺术家。其中,章哈中的经典之作《召树屯与喃木诺娜》也以歌声的形式,向世人讲述了王子召树屯与孔雀公主喃木诺娜之间的爱情故事,传达出傣族人民的勇敢、善良、智慧。

(图源:“西双版纳民语”微信公众号)

澄江关索戏

关索戏,云南省澄江市传统地方戏曲剧种,国家级非物质文化遗产之一。

关索戏流行于云南省澄江市阳宗镇小屯村,已有三百多年的历史,初为古代用以驱邪逐疫的傩祭仪式,后逐渐发展成娱神娱人兼有的傩戏。关索戏演出期间,有一套成规仪式贯穿始终。

如每年演出前的祭药王、练武。正月初一起开始演出时的按日出巡、踩村、踩街和踩家,每次演出时开头第一个节目必演《点将》,当日演出结束后的辞神,正月十六全部演出结束后的装戏箱、送药王,均有其固定的程序和要求。

关索戏无复杂的器乐伴奏,只需敲锣、打鼓即可,剧中人物有唱有白,有武有打,还保留了一些说唱文学的痕迹,唱、白都用本地方言,唱腔、曲调主要有长板、短板、报信板、七字板、大刀腔等,转板换调均用锣鼓指挥。行当只有生、旦、净三行,而净角仅有鲍三娘、百花公主2人,且为男扮女装。其突出的特征是剧中人物不用擦胭脂抹脸谱,而是戴象征神的面具,共有20副,是蜀汉人称和与之相关的传说人物,是当年小屯村请来“压邪”的20名“五虎上将”。

按老规矩,关索戏是演三年停三年,因为关索戏是为了求得清洁平安、风调雨顺,若连年演唱就不灵验了,但现在这种演出习俗已经改变,近年来每年春节期间都在本村和外村演出。千年关索戏,就这样在时间的荒野中,被小屯村的世袭艺人大声地传唱。

小屯村的关索戏,经常演唱的剧目有20多个,如《古城会》《战长沙》《长坂坡》《过五关斩六将》《三请孔明》《三战吕布》《收周仓》《夜战马超》《花关索战三娘》等,剧目长短不一,从30分钟到3小时不等。

腾冲皮影戏

“一口道尽千古事,双手对舞百万兵”,皮影戏,俗名灯影子,又名“皮人戏”,自明朝湖广一带传入腾冲,是腾冲流传久远、影响广泛的民间艺术形式,至今已有六百多年的历史了。腾冲皮影戏剧目题材丰富多彩、故事情节曲折动人,人物形象个性鲜明,表演操作灵活自如、唱腔圆润优美,对白生动风趣,给人以很高的艺术享受。

腾冲皮影戏《大战木花姑》剧照 | 段应宗 摄

由于流传地域的历史文化、人文情趣及自然环境的差异,腾冲皮影形成了“西腔”和“东腔”两大艺术风格迥异的流派,“西腔”靠子(供表演的皮影人物及道具,当地俗称靠子)小巧精美,音乐节奏轻快,唱腔高亢嘹亮;“东腔”靠子高大庄重,音乐舒缓优雅,唱腔委婉细腻。

腾冲皮影的唱腔有男腔、女腔、走马腔、喊云腔、悲板等。剧目多取材于传奇、演义及民间故事等,尤以三国戏、列国戏、封神戏、水浒戏、西游戏、说唐、说岳、薛家将、杨家将等连台本戏居多,据统计约有三、四百出。

除了精湛的表演技艺外,腾冲皮影最为显著的特点就是靠子制作极为精美。这些靠子既是皮影戏的表演道具,又是美轮美奂的民间艺术精品,其展高和展宽基本都在80CM左右,与其他地方的相比,显得比较高大,故有云南大皮影之称。

腾冲皮影戏国家级传承人刘永周 | 段应宗 摄

腾冲皮影靠子雕刻精美,形象逼真、百人百脸、百物百样,构思匠心独运,造型夸张风趣,具有极高的艺术审美价值和收藏价值,对研究中国古代戏剧及社会人文发展演变也具有重要的参考价值。

维西大词戏

维西大词戏,是全国300多个戏曲种类中,仅在维西县保和镇独存的一个地方剧种,它是中原汉文化传入地方后与当地民族文化融合而形成的一种独特剧种,被称为中国戏曲史上的一块活化石,至今已经有百余年的历史。于2013年11月被云南省政府列为“第三批省级非物质文化遗产代表性项目名录”。

大词戏唱腔一般不托管弦,一人所唱,众人帮腔,以锣鼓帮衬节制,唱腔词格,除少数曲牌为对偶句式外,其余多为长短句式,脸谱多与滇剧、京剧相似,演出服饰通用于一般的戏曲服饰。

主要打击乐器有:提板、羯鼓(又称“小鼓”或“统子”)、堂鼓、大钹、小钗、大锣、小锣等。

大词戏历史上角色行当大致有:生、旦、净、丑、外之分,后来由于受滇剧等的影响,经过一段时间的演变,现在通常划分为生、旦、净、丑、杂五大行当。

大词戏主要反映的内容就是“忠”“孝”“节”“义”,这是一直未曾改变的。进入新时代,为了更好地传承大词戏,现在的表演团队除演出传统剧目,还通过歌词的改编,赋予其新时代的特色与精神。内容包括“劝孝”,唱家乡变化,在发展创新中赋予大词戏生命力。

大词戏的剧目主要有:《精忠岳传》《目连寻母》《重耳走国》《平天下》《刘全进瓜》《唐僧取经》等六本,除以上大本戏外,还有折子戏《岳母刺字》《东窗围炉》《会审烙脊》《疯僧扫秦》《牛皋扯旨》《金氏骂牛》《观音点化》等,其内涵都是以表现忠、孝、节、义为内容,这些都是中国传统文化的精髓。

文旅头条融媒体记者 刘榕杉 整理

部分内容来源于云南公共文化云、云南省大剧院、昆明文旅、文旅景东、楚雄州文化馆、迪庆藏族自治州文化馆、文山州非遗中心等

部分图片由邓斌、伍迪、李银娟、杨延锋、曲靖市文化和旅游局、玉溪市文化馆、大理州白剧团、德宏州文化和旅游局、保山市文化和旅游局、腾冲市文化馆、昭通市文化和旅游局 提供

海报设计 刘榕杉

责编 刘榕杉

校对 邓斌

审核 华芳