此前,央视《三餐四季》节目组来红河拍摄时

相关路透视频刷爆朋友圈

全国各地的网友纷纷表示

想来红河打卡小撒同款美食

今晚8:00,锁定CCTV-1央视综合频道

《三餐四季》云南篇

带你从山野走到餐桌

感受藏在碗里的诗与远方

在红河

与撒贝宁、周笔畅、陈立三位嘉宾一起

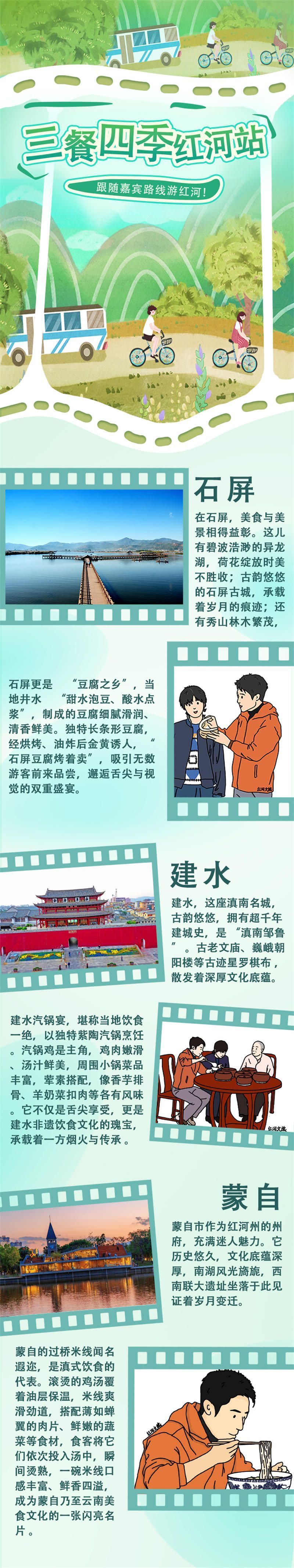

去石屏,触摸井水点豆腐的神奇与美味

去建水,品尝国宴名菜“汽锅鸡”的醇香

去蒙自,感受百年过桥米线的独特“盛宴”

(海报设计 胡佳佳)

(海报设计 胡佳佳)

三餐烟火暖,四季皆安然

从国宴名菜到街边豆腐

在红河,美食是烟火寻常

是袅袅炊烟下的百姓生活

(节目录制现场 孙思漫 摄)

汽锅鸡:汽锅里有“蒸功夫”

在红河建水,有一道美食,锅里不加一滴水,蒸后收尽一锅汤。这样的巧妙成为现实,与一件烹饪器具息息相关——建水紫陶汽锅。

选用养足18个月的跑山鸡切块,放入汽锅之中,点火加热后,蒸汽从汽锅中央的空心陶柱底部向上集中喷出,一部分凝聚成汤汁,另一部分沿着气柱外壁再次上升,反复三小时后,即可开盖。以汽锅蒸鸡,最大程度地封存了食材的原汁原味,汤汁抵达舌尖的瞬间鲜香四溢,浓郁入味。

(节目录制现场 孙思漫 摄)

灶火燃起,水汽蒸腾,千年的建水紫陶,与千年的建水古城默默相守,留住了一份本真的味道,也留住了一份属于建水的味觉记忆。

哈尼豆豉煮泥鳅:刻在哈尼人基因里的味道

哈尼族有这样一句关于豆豉的俗语“宁可三天不吃肉,也要顿顿吃豆豉”。田间地头的日常劳作,为哈尼豆豉提供了特殊的原材料,也让哈尼人找到了“天然味精”。

作为哈尼豆豉煮泥鳅的底味,哈尼豆豉的制作极其讲究:山泉水浸泡的黄豆放凉后铺于芭蕉叶中,发酵后剁碎,与豆秆灰、蒿子花、花椒叶煮过的汁水混合搅拌,晒到半干即可搓成球状,继续晾干,味道浓郁醇厚;烤熟后的哈尼豆豉舂成粉末与姜末、蒜末、小米辣等配料共同放入锅中,加水煮沸,并依次下入芋菜与炸过的泥鳅。炖煮的过程中,多孔的芋菜则吸收了汤汁中的咸美,而干泥鳅的口感也因为哈尼豆豉的加入变得更加有层次。

土地馈赠的质朴,双手打磨的温度,时光沉淀的醇香融为一体。哈尼豆豉的上头“味”,是自然的味道,生活的味道,也是哈尼人心中家的味道。

过桥米线:一碗能煮天下鲜

在红河州千千万万超出常规认知的菜单中,有一样美食久负盛名——过桥米线。红河州的首府蒙自,是过桥米线的发源地。在这里,人们常用一碗高汤、一箸米线,混着各式各样的“冒子”,拉开一天的序幕。

早起赶上清晨的头汤,这是本地人心照不宣的默契。猪筒骨、老母鸡和肋排经4小时慢炖,醇厚绵长。95℃的高汤与90℃的汤碗搭配,确保生鲜熟透。琳琅满目的配料由客人自行挑选,而本地籼稻制成的米线则负责牢牢锁住汤汁,让每一个入口的瞬间迸发出鲜香。

(节目录制现场 李捷 摄)

过桥米线这座“桥”,让更多人认识了这道来自红河州的风味,自此“碗大汤宽心更宽,米线长长情更长”。如今,它的味觉记忆与这片土地紧紧缠绕,让人久久不能忘怀。

石屏豆腐:带不走的专利

在石屏古城,随处可以看见手拿筷子、用木炭火精心烤制豆腐的街边小摊,这就是“云南八怪”之一的“豆腐烧着卖”。这是一座有“魔法”的城市,在这里,制作豆制品的历史已有千年,而为豆腐点浆却发生在顷刻之间。

石屏豆腐美味的秘诀,在于神秘的地下井水,石屏特有的地下“酸水”按照比例与豆浆融合,凝固成型后,便可切成均匀的条块。手艺人巧手点制,食客们也自有门道,在石屏吃豆腐,边吃边烤,才是最地道的享受。掰开表皮金黄的豆腐,一口下肚,外酥里嫩,豆香四溢。

(节目录制现场 孙思漫 摄)

云岭绵延,梯田层叠,大自然的每一份馈赠,在这里都显得如此珍贵。高山流水见证了每一次春种秋收、聚散离合,脚踩这片土地之上,云南人把生活过成了与自然的对话,在餐桌的方寸之间,用食物体察四季轮转,用千年的烟火书写与万物共生的诗篇。

4月27日20:00档,锁定CCTV-1央视综合频道,和《三餐四季》一起走进云南,走进红河,感受自然与人文的完美融合。央视频App同步直播,敬请关注。

文旅头条通讯员 孙思漫 整理

来源:央视一套、央视频

责编 童文文

校对 李舒琪

审核 李元

终审 李文女