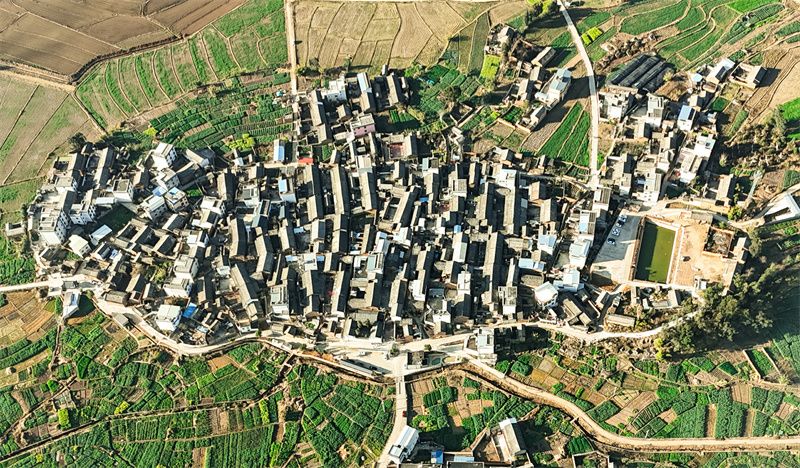

滇中牟定县吕交城,是定远县遗址,是千年髳州和定远州治所在地。近年来,牟定县竭尽全力挖掘整理古村落历史文化资源,正通过文化墙、红色广场、髳州亭、战略要地墩子等为载体,以一场“文化焕新”行动,将千年历史融入现代乡村建设的脉络,向人们展现从历史深处走来的“华丽转身”,唤醒沉睡的乡愁。

文化墙擦亮古村底色,绘就“历史新篇”

走进吕交城村口,图文并茂的两大块文化墙映入眼帘。“滇中牟定吕交城,历史悠久、文化底蕴深厚,源远流长、擦亮古村落底色”字样最为抢眼。文化墙以历史篇、建设篇、成果篇为题,分为“峥嵘岁月历史记忆、群策群力建设家园、华丽转身美丽蜕变、吕交城八景”等版块。140张生动形象、色彩亮丽的图片,是从2万多张相片中精选出来的,呈现出古村落的历史脉络和历史风貌及农耕文化,反映了广大党员干部群众积极参与建设美丽家园的动人场面,讲述着吕交城的前世今生,向人们展现从历史深处走来的“华丽转身”,绘就了历史新篇和美丽乡村新画卷。文化墙古村文化与现代文明和谐共鸣,“点睛”下重焕生机,传承了历史文脉、传递了红色能量、点燃了乡愁记忆,成为村风文明一道靓丽的风景线。文化墙焕然一新,让原本单调的墙面有了灵气。村民和游客驻足观看,指着墙上的老照片感慨:“这些画把老辈人讲的故事都‘刻’在了墙上,年轻人也能看懂咱村的根了!”

红色文化进古村,星火相传展新颜

村口矗立的“定远遗址”石碑旁,“红军广场”“红军桥”格外醒目。红军广场是1936年4月红六军团过牟定的驻扎地。一座红军桥横跨护城河,铁索、桥涵和护栏是历史的见证。红军广场旁的红军井、红军桥、红军坡、红军路以红色文化元素为印记,与护城河、村史碑和古村落打卡门相映成趣,这些新建的文化景观串联起从远古到革命烽火再到人民翻身做主的时空对话,形成古今交织的脉络。红色广场新建“双拥长廊”,长廊内用图文的形式把吕交城村英雄们的事迹翔实记录,成为红色教育宣传阵地,吕交城成为省级“双拥示范村”。近年来,该村通过打造双拥亭、拥军路等设施,开展了共植双拥常青树、军民清扫、军民联欢、走访烈军属等活动,让红色基因深植乡土,形成军民融合的生动实践。

历史印记藏千年,髳州亭畔话春秋

步入吕交城村,青瓦民居错落有致。蜿蜒的石板巷道,静卧在时光深处,房屋和道路历经千年沧桑变迁。古村落南端,首先映入眼帘的是古旧的髳州府衙,守望了1400余载春秋,无声诉说着古髳州、定远州风雨岁月沉淀的历史故事。新建的髳州亭拔地而起,亭檐飞翘,与古髳州、定远州遗址遥相呼应。古髳州、定远州遗址成为一张历史名片,吸引外来游客纷纷到衙门遗址和髳州亭打卡。

墩子山上立新标,战略要地展新颜

向北而行是墩子山,曾是古代军事瞭望的制高点,地势险要易守难攻。如今,站在墩子山远眺,千亩田野尽收眼底。古城的轮廓与新建的文化地标交相辉映,仿佛为这座千年古村披上了时代的锦绣。新立的“战略要地墩子山”标志牌,为千年古村落再添文化地标,回荡着古代城防布局与烽火传递的历史场景。

惠民工程暖民心,美丽蜕变谱新篇

如何让古村“活”起来?多年来,该县投入资金360余万元,将美丽家园建设与吕交城古村落保护深度融合。建设中,环城公路进行硬化,阖姓宗祠(今文化室)换上新装,墩子山停车场平整宽敞;在村间和环城公路安装了太阳能路灯,夜幕降临路灯映亮巷道,晚归的农人踩着光影归家;新建的髳州亭、双拥亭飞檐翘角,成为村民歇脚话家常的“暖心亭”;建设的红军广场、打卡门、各路口标志标识标牌,有利于人们了解这个古村落,提高了古村落品位,提升了美丽乡村建设美誉度、知名度,推动文旅融合发展;建设了公共厕所,解决入厕难问题。通过提升打造,让古村落既有面子更有里子,是乡村振兴战略下传统村落复兴的生动实践。青瓦依旧、新景迭出,历史文化、红色文化融入了当地人民群众生活,成为最亮的底色。这座千年古村正以自信的姿态,续写着“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的时代篇章。

文旅头条融媒体记者 姚智慧 通讯员 李书信 刘海 文/图

责编 童文文

校对 刘榕杉

审核 华芳

终审 张敏