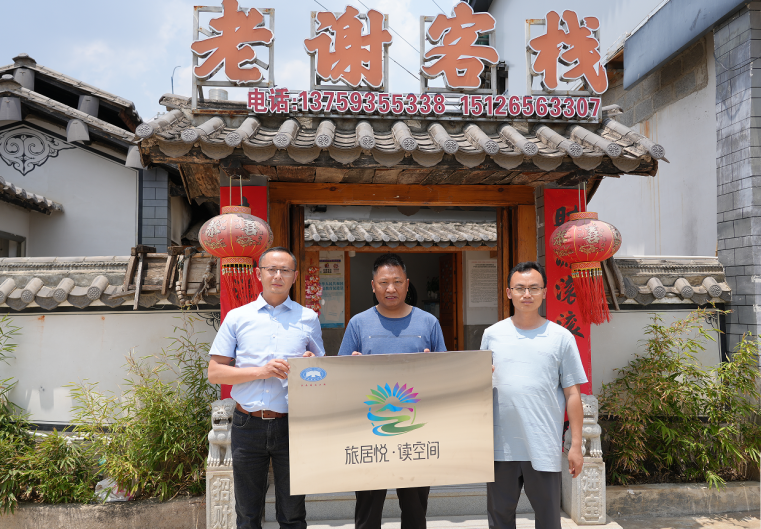

为深入践行党的二十大关于“推进文化和旅游深度融合发展”的战略部署,探索文化惠民与乡村振兴的有机衔接新路径,临沧市图书馆进行了一场突破边界的文化实践:将图书馆的功能内核,深度嵌入自然山水、传统村落与特色民宿的肌理之中。2025年4月,首批“旅居图书馆”在临沧市临翔区博尚镇幕布村“几寻暮舍”、双江县沙河乡“老谢客栈”、耿马县孟定镇“南汀艺术书屋”正式挂牌。这不仅是服务网点的延伸,更标志着临沧市“书香旅居”公共文化服务体系,正从理念创新迈向空间重构的实质性一步,为文旅融合注入深邃的文化灵魂。

一、空间革命:从知识仓库到文化体验场的嬗变

“图书馆+”的跨界融合:超越物理边界,重构文化场域。临沧模式的核心,在于打破了传统图书馆以“书”和“馆舍”为中心的固化形态。它主动拥抱民宿、客栈、艺术空间等充满生活气息与地方特色的文旅载体,将公共阅读服务有机融入“旅居”这一核心场景。这种“馆企共建”模式(图书馆提供核心文化资源与专业指导,市场主体提供空间与在地运营),本质上是公共文化服务供给侧的结构性改革。它构建了一种资源共享、功能互补、价值共生的新型文旅服务生态,使图书馆从单一的借阅场所,蜕变为集知识获取、文化沉浸、美学体验、社交互动于一体的“文化体验场”。

在地化表达:让文化深度浸润旅游体验。耿马县“南汀艺术书屋”的实践极具代表性,它巧妙结合边境地域文化,打造“边关书香+民族艺术”的复合空间。游客在此不仅能阅读,更能参与绘画、非遗手作等互动项目,知识获取与艺术体验无缝衔接。其设立的“跨境文化交流图书角”,更是利用独特的区位优势,将文化服务延伸至“国门文化”建设层面,赋予旅游以深层次的文化交流意义,实现了文化传播力与旅游吸引力的同频共振与价值倍增。

二、精准赋能:文化振兴驱动乡村振兴的内生动力

“一空间一策”:激活乡土文化的独特基因。“旅居图书馆”的生命力,源于对“在地性”的深刻理解和精准施策。它摒弃了千篇一律的服务模板,而是深入挖掘不同区域的文旅资源禀赋与文化基因,量身定制服务方案。临翔区幕布村“几寻暮舍”依托优美的传统村落景观与农耕传统,打造“农耕文化主题书吧”,并配套农事体验、田园诗歌分享等活动,让游客在书香中触摸土地的记忆,唤醒乡愁,使农耕文化在互动体验中得到活态传承。这不仅是阅读空间的创设,更是对乡土文化价值的深度挖掘与重塑。

构筑民族共同体意识的文化节点。双江县允俸社区“老谢客栈”则聚焦于多民族文化交融共生,设立民族语言读物专区、开展双语阅读推广,是保护和传承民族语言文化的基础。而定期举办的“火塘故事会”(围炉讲述民族传说)、“茶山对歌赛”(游客与本地歌手即兴对唱),则超越了静态展示,通过极具感染力的活态展演和参与式体验,构建了深度互动的文化场域。这些活动不仅吸引游客,更成为凝聚社区情感、增强民族文化认同感、促进各民族交往交流交融的重要平台。通过同步直播,更将这份独特的民族文化魅力辐射至更广阔的空间,实现了文化影响力的几何级增长。

三、体系构建:编织全域覆盖、智慧互联的阅读网络

“1+N”总分馆制:织密城乡文化服务经纬。以临沧市图书馆为总枢纽,三家特色鲜明的“旅居图书馆”作为首批分节点,构建起灵活高效的“1+N”总分馆服务体系。这不仅实现了图书资源的通借通还,打破了地域限制,更关键的是实现了文化活动的联动策划与资源共享,使优质文化服务能够精准滴灌至乡村文旅的最前沿。

数实融合:打造无边界知识服务生态。在夯实线下实体空间的同时,体系深度融入数字化浪潮。依托数字图书馆平台,提供扫码听书、电子书借阅等便捷服务,有效弥补了实体资源在偏远地区的覆盖不足。这种“线下沉浸式体验+线上云端阅读”双轮驱动的模式,构建了全天候、无边界的新型知识服务生态,极大拓展了全民阅读的时空维度和覆盖广度,是公共文化服务现代化的重要体现。

结语:以书为媒,点亮文旅融合的诗与远方

临沧市“旅居图书馆”的探索,远不止于设立几个阅读点。它是以“书”为媒介,在山水田园间进行的一场深刻的文化空间实践。它重新定义了图书馆在文旅融合中的角色——不仅是知识提供者,更是文化场景的营造者、乡土价值的挖掘者、民族情感的联结者和文旅体验的升华者。通过将文化深度植入旅游场景,它有效破解了文旅融合“有旅少文”或“文而不化”的痛点,为“诗”与“远方”的深度融合提供了可复制的“临沧样本”。

未来,持续擦亮“书香旅居”品牌,深化服务体系内涵,不仅将丰富“书香临沧”的建设维度,更将为探索公共文化服务如何有效赋能乡村振兴、促进民族团结、增强文化自信,以及推动全省乃至全国文旅融合高质量发展,贡献更具前瞻性与实践价值的“临沧智慧”。这趟山水间的书香之旅,正驶向更广阔的天地。

来源 临沧市图书馆

责编 刘榕杉

审核 华芳