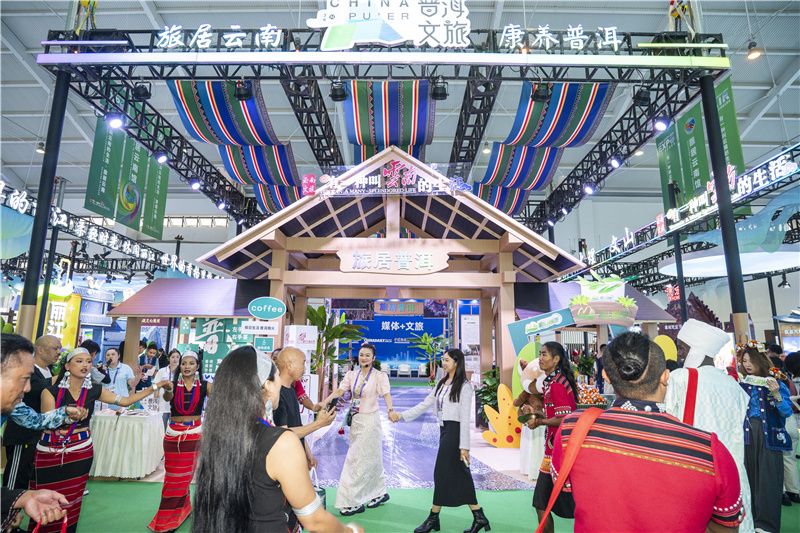

第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会“旅居云南”馆普洱展区,以墨江曼海乡村文旅综合体、景迈山世界文化遗产地为原型,打造沉浸式旅居体验空间,集中展现普洱特色文旅资源。这座藏于墨临高速旁的多民族村寨,正以“非遗研学+庭院经济”的模式,向世界展现云南旅居生活的无限可能,同时借助国际展会平台,进一步打响“绝版普洱 香遇世界”的城市品牌。

(邓斌 摄)

优势与困境交织

探寻发展新方向

“曼海村的优势藏在三个‘宝’里:高速出口的区位‘宝’、6个民族的文化‘宝’、80%农户都会的竹编‘宝’。”墨江县相关负责人介绍,曼海村地处墨临高速碧溪收费站旁,距碧溪古镇核心区仅3公里,到墨江县城只需12公里,便利的交通让这里成为天然的旅游枢纽。哈尼、彝、汉等6个民族在这里和谐共生,多民族聚居的特色,孕育出牛腿琴和竹编等珍贵的非遗技艺,其中80%以上的农户都掌握着精湛的竹编工艺,为村庄注入深厚的文化底蕴。这里传统夯土木结构建筑保存完好,百年榕树与柏树环绕,四季如春的气候,更为旅居康养提供了绝佳条件。

说到过去,负责人的语气沉了沉:“人均耕地少,大量土地闲置,劳动力外流严重,导致村庄发展动力不足。”曼海村优势与困境交织,如何激活“沉睡”的资源,实现从“空心村”到“活力村”的转变,成为亟待解决的难题。

非遗焕新与运营创新

激活乡村新活力

“我们坚持‘三建三不建’原则,不搞形象工程,就是要让资源真正活起来。”墨江县相关负责人介绍,围绕“以文塑旅、以旅彰文”思路,当地引入四川佰村相见乡村商业运营管理有限责任公司,按照“美丽村庄+创业部落+非遗研学中心”定位盘活闲置宅院与村集体资产;通过推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革,村集体以土地、闲置设施入股,构建起“村集体合作社+运营公司+村民+社会资本”的发展模式。

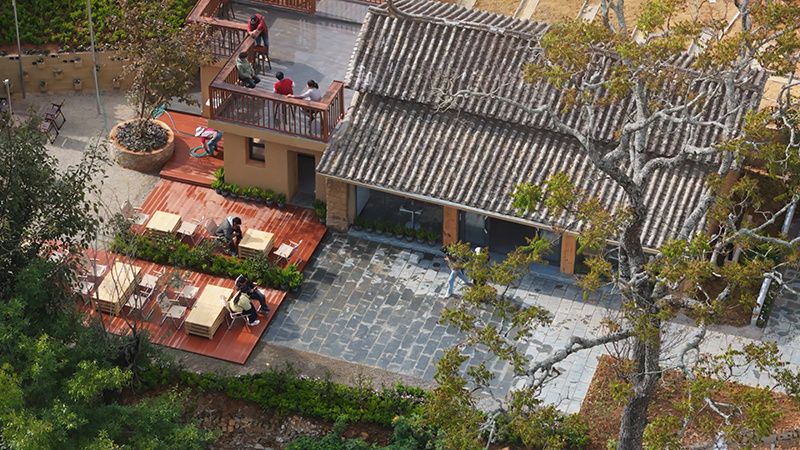

“28栋废弃烤烟房现在都是‘香饽饽’。”运营公司负责人介绍,团队采用“边招商、边建设、边运营”模式,将烟房改造成田园会客厅、旅居民宿、非遗体验中心、餐厅、乡创中心、儿童乐园等功能空间,推动村庄变景点、田园变公园、民房变民宿、农户变商户,走出一条独具特色的乡村旅居之路。

“曼海村的非遗技艺不能只存在于传承人的手中,更要转化为发展动能。”在非遗焕新方面,墨江县相关负责人表示,竹编、扎染等非遗项目已开发出12门体验课程,并邀请非遗大师带队培训,让村民变身为研学讲师。2024年6月以来,非遗体验中心接待研学团队2400余人次,创造收入36万元,曼海村成为研学团队心中的热门之选。

在庭院经济打造中,“一户一策”让李成梅的“豆花小院”等成了网红打卡点,现在其单日营业额最高达1000元,带动20户村民摆摊经营。运营公司推出的“技能银行”建档村民手艺,游客扫码可预约体验;“公益积分”可兑换民宿住宿,实现多方共赢。“未来依托‘八仙过海’小程序,能实现从房源预约到非遗课程等多方面的全流程数字化管理。”负责人展示着小程序开发界面,目光里满是期待。

串联资源

打造“深度旅居目的地”

踏入村寨,暖阳倾洒,茶香与咖啡香交织弥漫,旅居者们或静坐煮咖、捧书阅读,或漫步巷子、闲聊小憩,或体验竹编、刺绣、扎染等非遗技艺,一幅悠然惬意的“慢生活”画卷在眼前徐徐铺展,“向往的生活”在竹影炊烟间真切可感。

自2024年5月正式运营,曼海村已累计接待游客超40万人次,实现旅游收入90余万元,其中400多位旅居客在此长住,创造旅居消费15万元。亮眼数据的背后,是曼海村从传统村落向集非遗体验、田园康养、民族共融于一体的活力旅居地的华丽蜕变。

墨江县相关负责人目光坚定,“未来,我们将以曼海村为核心支点,深度串联普洱全域旅居资源。”从曼海村的非遗研学,到周边村寨的生态观光、民俗体验,通过整合串联,构建起业态互补、特色鲜明的旅居线路,让曼海村从“短途打卡地”升级为“深度旅居目的地”,让游客真正体验到普洱乡村旅居的独特韵味。相信随着规划逐步落地,一个更具吸引力、承载力的曼海村,将成为更多旅居者心中的“诗与远方”。

当传统竹编技艺遇上现代旅居场景,曼海村非遗焕新与民族共融的普洱答案,正透过南博会普洱展区的灯光,在乡村振兴的画卷上写下鲜活注脚。

文旅头条融媒体记者 杨金敏 文

曼海村 四川佰村相见乡村商业运营管理有限责任公司 图

责编 童文文

校对 刘榕杉

审核 李文女