在苍山洱海之间,有一种蓝白相间的艺术,正以最朴素的方式讲述着最深邃的文化密码。大理白族扎染,这门有着上千年历史的民间工艺,以其独特的防染技法,在白棉布上创造出令人惊叹的冰裂纹理与素雅图案。2006年,白族扎染技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,这不仅是对一门手艺的官方认证,更是对一个民族审美智慧的崇高礼赞。如今,这项古老技艺正经历着从乡土记忆到时尚符号的华丽转身,成为大理最具辨识度的文化名片之一。

白族扎染的历史可追溯至东汉时期,唐宋时期达到鼎盛。明代《大理府志》已有“染采纹秀”的记载,清代周城村成为远近闻名的扎染之乡。

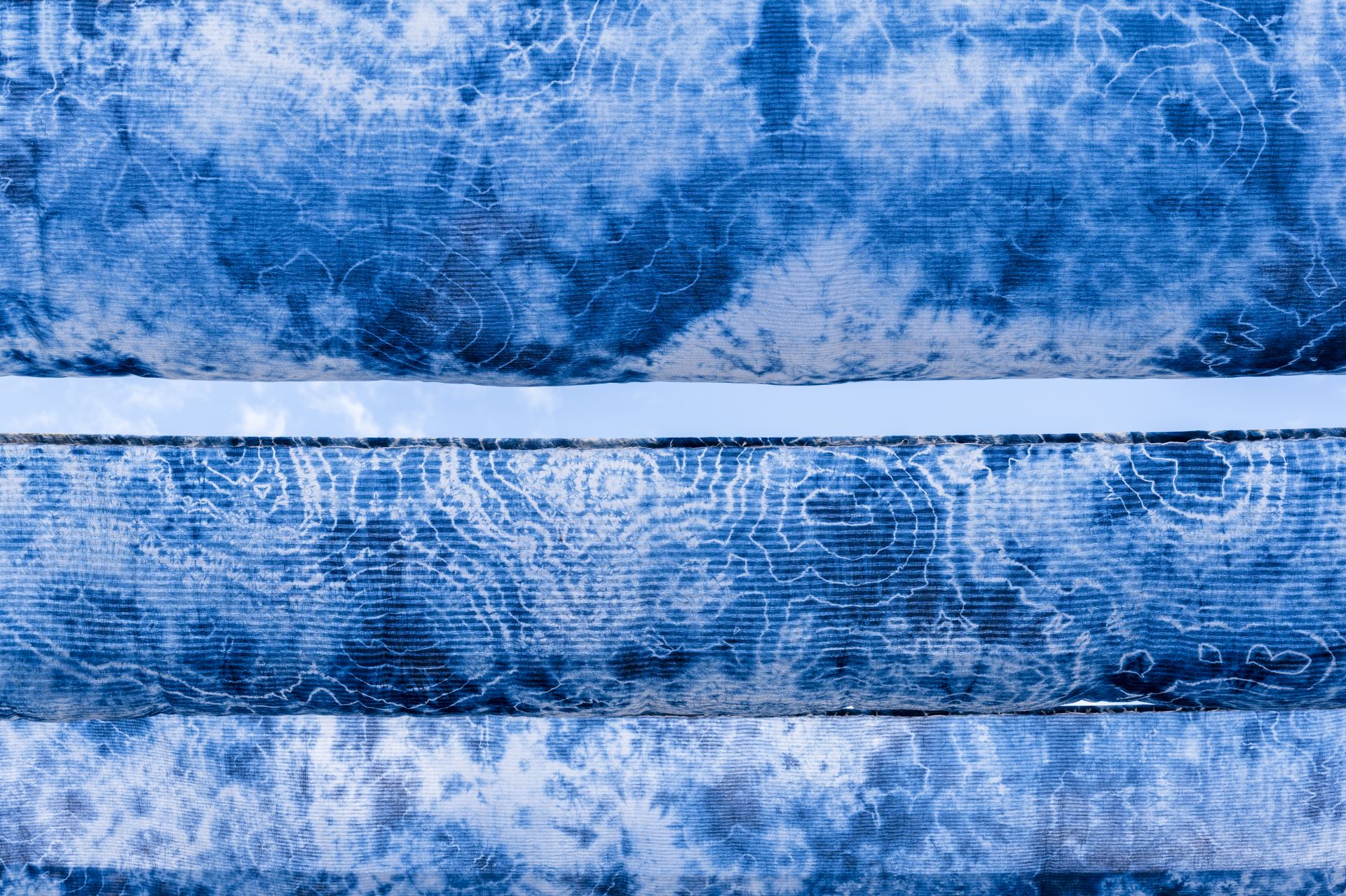

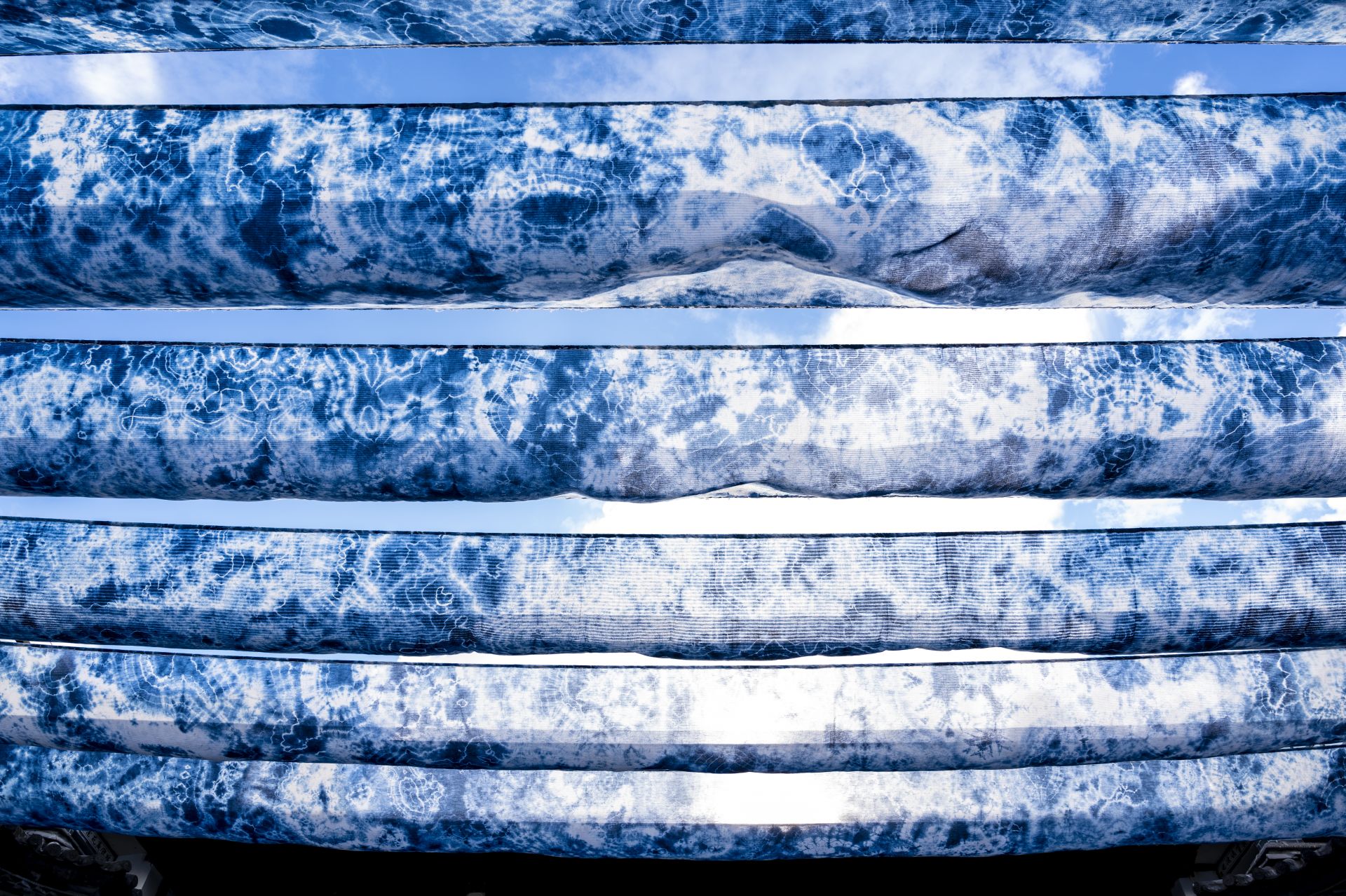

这门技艺的神奇之处在于其“以线代笔”的创作方式——工匠们用针线将白布按设计图案缝合、抽紧、捆扎,然后浸入板蓝根等植物制成的靛蓝染缸。被线捆扎的部分因染料无法渗透而保留原色,其余部分则染成深浅不一的蓝色,拆线后便呈现出梦幻般的纹样。蝴蝶纹、梅花纹、几何纹等传统图案,不仅具有装饰功能,更承载着白族人民对自然的敬畏、对生命的理解。蝴蝶象征多子多福,梅花寓意坚韧品格,这些符号构成了一套完整的视觉语言系统。

走进大理周城村的扎染作坊,时间仿佛放缓了脚步。白族妇女们围坐庭院,手中的针线在棉布上穿梭如飞。她们不需要图纸,图案早已深植于心。扎染最难的不是技术,是心性。一匹上好的扎染布需要经过绘图、制版、扎结、浸泡、染色、拆线、漂洗、晾晒等十多道工序,任何环节的急躁都会在成品上留下遗憾。这种慢工出细活的匠人精神,在快节奏的现代社会显得尤为珍贵。

当你漫步在大理古城,不妨走进一家扎染工坊,亲手体验这门千年非遗技艺的独特魅力。拿起针线,在洁白的棉布上缝制属于你的图案,感受指尖与布料的亲密对话。当扎好的布匹浸入靛蓝染缸,看着它慢慢晕染出深浅不一的蓝色,那份期待与惊喜定会成为你大理之行最难忘的瞬间。这不仅仅是一次手作体验,更是一场与白族文化的深度对话,让你在创作中读懂匠人们代代相传的智慧与匠心。

扎染的“一针一线”皆需耐心与专注,这种精益求精的态度,正是浮躁社会所缺失的文明品质。在这个追求即时满足的时代,白族扎染匠人用他们布满老茧的双手告诉我们:真正的文明进步,不在于我们跑得多快,而在于我们是否记得为何出发。当3D打印可以瞬间复制任何纹样时,那些带着手工温度的不完美褶皱,反而成为了最珍贵的文明印记。

白族扎染之所以打动人心,正是因为它将大理的山水魂魄凝练在了方寸之间。这种源于自然、归于生活的艺术,提醒着我们在这个万物皆可加速的网络时代,偶尔也可以从五光十色的屏幕里抬起头来,关注那些存在于我们身边的自然之美、生活之美,去体验手工打磨的粗糙,感受自然材料的呼吸,思考传统与创新的平衡。

文旅头条融媒体记者 邢梦芸 文

图 邓斌、大理州文化和旅游局

责编 张楠

校对 刘榕杉

审核 华芳