编者按:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县振太镇太和村紫马街是一个由马帮蹄声踏出、茶香浸润两百年的哈尼族、彝族传统村落,曾以“国家级传统村落”的牌匾定格历史。时间迈入2024年,一场以整村运营为引擎的振兴实践,让这座“沉睡”的古村在新时代焕发出惊人活力。市委书记李庆元到紫马街调研时,对镇沅引入专业运营主体,构建“政府引导、企业运营、集体组织、农民主体”机制,布局发展镇域旅游给予了充分肯定。近日,记者走进紫马街进行实地采访,探寻镇沅县将“沉睡古村”蝶变为“文旅热土”的成功密码。

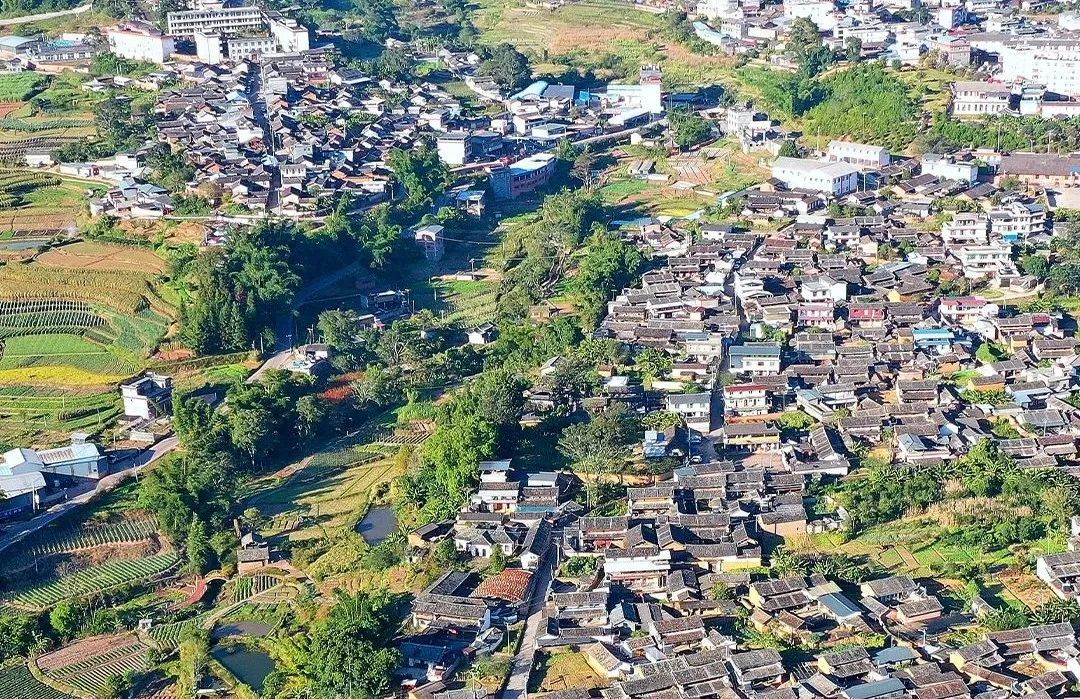

镇沅县振太镇太和村紫马街传统村落,2014年被列入第三批国家级传统村落名录。村内房屋大多建盖于十九世纪初期,至今已有两百多年的历史。村子四周有古老的护城墙,进出口处设有城门,村内房屋布局合理,三纵六横、石巷道互通,家家相连。近年来,镇沅县主动融入“有一种叫云南的生活·旅居云南”和普洱旅游城市建设大局,着力擦亮“穿越哀牢·感受无量”旅游品牌,依托国家级传统村落紫马街宜居宜业和美乡村建设,深入挖掘茶马古道和侨乡文化内核,通过植入民宿、文创、研学以及非遗技艺体验等文旅业态,着力盘活传统村落活态文化旅游资源,多措并举探索出一条镇域旅居蜕变之路,让百年古村落绽放出了新光彩。

资金变股金,传统村落气象新

镇沅立足紫马街资源禀赋和区位优势,通过构建“政府引导、企业运营、集体组织、农民主体”机制,采取“边招商、边建设、边运营”的思路,成功引入四川佰村相见乡村商业运营管理有限责任公司团队,整合各类资金700余万元,以“EPC+O”模式对紫马街进行全域开发。

开发进程中,推行“空间、产业、农文”融合,“镇乡、镇校、镇企、镇村”联动的“三融四联”发展模式,建成全省首个镇级乡村振兴运营中心,村民以闲置房产土地入股或出租、企业返聘村民为员工,有效带动当地60余户360余名群众就地就近就业创业,村民足不出村实现“资源入股得股金,房屋租赁收租金,就业创业拿薪金”。

“凭借着百年古村落的底蕴和良好的交通、气候优势,吸引了不少域外客人来投资和旅游。”四川佰村相见负责人王一粲说,在保护的前提下,他们充分挖掘紫马街古村落资源,通过“资金变股金”的方式,开展乡村旅居布点,进一步谋划发展乡村康养、度假旅居等新业态,将百年古村落打造成乡村旅居特色村。目前,已有全国各地多名旅居者慕名而来。

资源变资产,沉睡资源活力增

2025年年初,北方已寒意渐深,但在紫马街却是暖阳高照,蓝天白云与古色古香的民宿相互映衬、如诗如画。小院里,从四面八方前来旅游的游客正沐浴着冬日暖阳,谈论着这里的气候、景色与民俗。“这里比较温暖,鸟语花香;村落也古朴典雅,十分不错。来之前我还有点感冒,通过在这里休息、疗养,身体好了。”来自陕西西安70多岁的慕建民说起自己在紫马街的旅居感受,满是赞赏之语。

近年来,镇沅坚持“保护优先、统筹利用、活态传承、突出特色”的原则,由村党总支牵头制定紫马夜市管理制度等28项机制,搭建整体性古村落保护框架,投入200万余元对108座古民居进行改造和修缮,在保留传统风貌基础上,将农村闲置“方寸院”变身旅居小院“聚宝盆”。

同时,镇沅充分整合振太独特的农文旅资源,推出“昔归—秀山—紫马街”精品线路,丰富拓展花园餐厅、咖啡馆、茶叶品鉴店、农耕体验等新型业态,联动全镇36家酒店民宿,139家农家菜馆等,将分散的景点、村落、农特产品有机串联,形成更具吸引力和可持续性的镇域发展模式,有效实现“资源利用最大化、民宿发展特色化、乡村旅居全域化”。2025年,紫马街“太和乡宿”成功荣登2025年云南省人气榜TOP“最美精品民宿”榜单。

农户变商户,发展路子天地宽

“每周五的紫马夜市十分火热,我便抓住机遇,在紫马街开了名叫‘存云乡土’的小店,做当地特色牛、羊、驴汤锅。”太和村村民李存云笑着说。李存云为了陪伴年迈生病的父母,改变生活现状,决定返乡创业。现如今,他的店在每周五晚的毛收入便能有近2000元。此外,他的小店还与镇沅松子地、釜山茶厂等当地企业合作,将多元化产品摆上货架,给来往游客展示紫马街独具特色的美食文化。

镇沅精心打造每周五晚“紫马夜市”,每季度举办1次“紫马春秋·四季村晚”,常态化举办猜灯谜、民俗打跳等村民喜闻乐见的活动,以“赶集”的形式为群众提供一体化多样式的消费与社交场景,着力推动村寨变旅游景区、农家变旅游景点、农户变经营主体。

据统计,自2024年5月“紫马夜市”开市以来,举办活动50余期,吸引游客20万余人次,带动农户增收300余万元。此外,还打造“彝族女孩”“紫马哥”等网红打卡点,依托企业运营中心与周边村组、民营企业家形成利益联结,带动松子地酱菜、姬松茸、打笋山茶等农特产品销售,销售额达230万元,为村级集体经济年增收18万余元。

文化变品牌,紫马文脉声名旺

“我们按照一户一策、因地制宜的思路对村民的闲置房屋进行规划设计。”太和村党总支书记李光景介绍,在保留土墙、青瓦、木窗等乡村风貌和特色建筑元素的基础上,对内部进行现代化改造,升级成为特色民宿、花园餐厅、旅居小院等。同时,积极拓展党群活动中心阵地堡垒作用,将党群服务、游客服务、休闲娱乐功能融入紫马文化之中,将墙上制度、规章融入群众服务之中,着力打造“旅居云南·寻梦紫马春秋”的文化旅居品牌。

与此同时,整合紫马街的侨乡、马帮、农耕等传统文化资源,推出T恤、手办、手提包等20余种文创产品,依靠文化“入圈”带动文创“出圈”,文创产品营业额突破30余万元。并与清华大学、云南农业大学、云南民族大学、西南林业大学等高校和研究机构,建立产学研合作机制;吸引外国旅居人士保罗等前来旅居,开办“紫马街烟火英语课”,以“线上+线下”的方式,展现紫马街的独特魅力,推动文化“软实力”转化为品牌“硬支撑”。“我来紫马街快一年了,一直想深入了解这里的文化,很高兴能在紫马街生活并认识大家。”保罗说道。

如今,走进紫马街,饱经岁月的石巷古宅、琳琅满目的文创产品,以及旅居在村落的游客和村口大树下、凉亭里拉着家常的老人,脸上都洋溢着幸福的笑容。看得见山,望得见水,记得住乡愁,在紫马街都具象化了……

记者手记:

青石板路蜿蜒向前,百年古宅的飞檐下,映着游客的笑靥——紫马街的蜕变,藏在“变”与“不变”的辩证法里。资金变股金的机制创新,让村民李存云变身餐饮店老板,夜市里的汤锅香气里,飘着“家门口”就业的踏实;资源变资产的巧思,让闲置老宅成了旅居者的“诗和远方”,修缮后的古民居窗棂间,流淌着“保护与利用”的智慧。更动人的是文化的“活态传承”:保罗的烟火英语课上,混着双语的欢笑声;文创店里,含有马帮元素的T恤与手办,正把紫马故事带向远方。当“政府引导+企业运营+集体组织+农民主体”的齿轮精准咬合,沉睡的古村落便有了心跳——这不仅是乡村振兴的样本,更是“记得住乡愁”的生动注脚。

来源 普洱发布

责编 刘榕杉

审核 华芳