红河县总工会“一平台二机制三队伍”维权体系是边疆民族地区工会创新维权服务的典型实践,通过线上线下融合、制度机制创新、专业队伍支撑,构建起“预防—调解—处置”全链条维权服务网络。该体系以数字化平台为支撑,以法律监督和多元调解为核心,以专业化队伍为保障,实现了维权服务的精准化、高效化和常态化,为边疆产业工人提供了坚实的权益保障。

“一平台”:数字化维权服务中枢

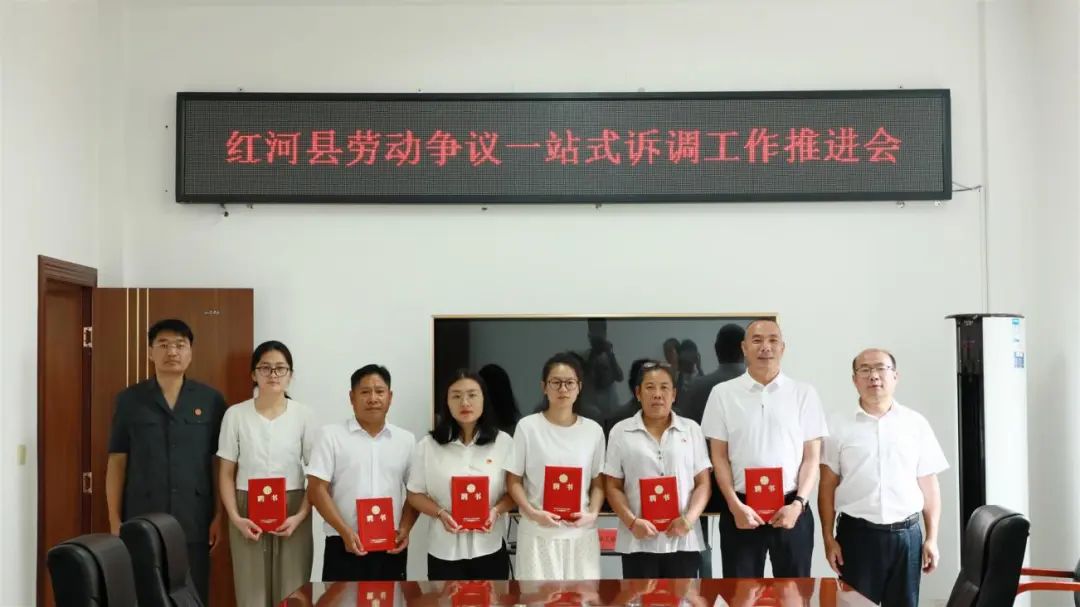

打造“线上+线下”一体化维权服务平台,整合法律援助、纠纷调解、政策咨询等功能,实现维权服务“指尖触达”。线上依托云南省“数字工会”系统“云岭职工”App和“红河县总工会”微信公众号,职工可在线提交诉求,系统自动分流至对应部门处理,一般案件7日内办结,复杂案件15日内反馈结果。2024年以来工会受理的12起欠薪纠纷中,3起已成功调解,涉案金额达22.32万元。线下设立劳动争议一站式诉调工作室,联合法院、人社、司法等部门建立“一窗受理、协同办理”机制,实现矛盾纠纷“一站式化解”。

“二机制”:法律监督与多元调解双轮驱动

劳动法律监督“一函两书”机制:推行工会劳动法律监督提示函、意见书、建议书制度,构建“预防—整改—监督”闭环。针对企业用工不规范问题,工会通过“一函两书”督促整改。2024年以来向涉及职工维权的单位和企业发出提示函5份,针对重大劳动违法案件,联合检察院、人力资源社会保障局、法院、司法制定协同推进运用“一函两书”制度,2024年至今成功追回欠薪40.22万元,涉及农民工13人。

多部门联动多元调解机制:构建“工会+法院+人社+司法”四方联动调解网络,形成矛盾纠纷“源头预防、诉前调解、司法确认”全流程化解模式。例如,2024年某农业公司因长期拖欠工资引发职工上访,工会联合法院启动“诉前调解+司法确认”程序,促成双方达成赔偿协议,企业当场支付赔偿金20万元。针对新业态劳动者权益保障难题,建立新就业形态劳动者权益保障联席会议制度,定期会商外卖、快递等行业用工问题。此外,针对边疆地区民族语言差异,组建双语调解小组,用哈尼语、彝语等开展调解,成功化解民族职工纠纷4起,调解成功率达100%。

“三队伍”:专业化维权服务力量

工会劳动法律监督员队伍:在251个基层工会逐步配备兼职劳动法律监督员,重点监督企业工资发放、劳动保护、职业健康等合规性。监督员通过“日常巡查+专项检查”模式,2024年以来累计发现并整改安全隐患6处,推动企业为一线职工配备防护用品价值10余万元。监督员还承担政策宣传职责,深入企业开展“劳动法律进车间”活动,2024年以来举办双语普法讲座4场,覆盖职工50余人次。

劳动争议调解员队伍:组建由工会干部、社工、县级劳模组成的调解员队伍,建立“县—乡—村”三级调解网络。调解员队伍注重“案结事了”,在调解中融入心理疏导和政策解读。例如,某糖厂职工因岗位调整产生纠纷,调解员通过“背靠背沟通+政策宣讲”,既保障企业用工自主权,又为职工争取到技能培训机会,最终双方达成和解。该队伍 2024年以来共调解纠纷3起,成功率达100%。

法律援助律师队伍:红河县总工会与云南红梯律师事务所建立“1+N”法律援助协作机制,由1名专职律师牵头,联合N名兼职律师组成服务团队。律师团队为职工提供法律咨询、文书代写、仲裁诉讼代理等全流程服务,2024年以来累计提供免费咨询10余人次,代理劳动仲裁案件2件,为职工挽回经济损失20.9万余元。

通过“一平台二机制三队伍”体系的系统推进,红河县总工会实现了维权服务从“被动应对”到“主动预防”的转变。未来,红河县将进一步深化该体系,打造边疆民族地区工会维权服务的“红河样本”。

文旅头条通讯员 瞿建周 莫彦 文

图 红河县总工会

责编 童文文

校对 张楠

审核 华芳

终审 张敏