缘起针线,与彝绣结下不解之缘。“彝族姑娘会拿针就会绣花”,在七彩云南的楚雄彝乡,常常能听到人们对彝家姑娘这样的赞美。位于南华县一街乡一街村的小村落里,就有着这样一位彝家姑娘,她在针线穿梭的簌簌声中,用一针一线编织着儿时的梦想,以满腔匠心守护着流淌千年的彝族刺绣文脉。她,就是南华七彩彝绣文化传播有限责任公司的车间主任与高级绣娘——李国秀。

1986年,李国秀出生于南华县一街乡,自幼便在母亲手中针线的牵引下与彝绣结下不解之缘。儿时的她总喜欢趴在母亲身边看着母亲绣花,在她的眼里,母亲就像魔术师一般,转眼间就能让平平无奇的布块开出惊艳的花朵。于是,她总缠着母亲学绣花,小小年纪就能在自己的衣服上绣简单的纹饰和花朵。那时的她不曾想到,自己稚嫩的小手,未来会托起一门珍贵的非遗技艺。

精耕绣技 从学习技艺到“抢救”技艺

2014年,在外打工的李国秀听闻国家级非遗传承人丁兰英要回乡创业,怀揣着对彝绣的深切执念,她毅然返回家乡,加入了丁兰英的创业团队。自此,丁兰英老师的绣房成了她的课堂,在丁老师的指导下,她系统掌握了39种刺绣针法及彝族服饰独特的配色精髓。指尖的针线,渐渐解开了彝族服饰里藏着的自然密码:绚丽的马缨花、灵动的飞鸟、飞舞的蝴蝶……在飞针走线中,这些充满生命力的元素跃然于方寸布料之间。但李国秀并未止步于此。想起儿时见过的家乡老人们独有的绣法,一个念头让她忧心不已,万一这些精美的针法随着最后一位绣娘的离去而消失,该怎么办?

于是,工作之余,她背着绣花绷子,深入家乡的彝族村寨,接连走访了百余位老艺人。一街乡田房村藏着打籽绣的秘密,她便跑到村里的古树下,向80岁的阿婆讨教。阿婆颤抖着双手演示打籽绣——每绣一针就打一个小结,待小结铺满布面,一朵朵立体感十足的马缨花便悄然“盛开”。她一边用手机记录下珍贵的技法,一边将各种纹样细细记在笔记本上。经过她和团队的共同努力,打籽绣、螺旋绣等4种濒临失传的古老针法重见天日,马街桂花帽、五街火草麻布等珍贵传统服饰工艺也得以“复活”,为彝绣文化的存续筑牢了根基。

传承手艺,让手艺成为致富本领

“有手艺就等于有了致富的本领。”这是李国秀常挂在嘴边的话。师从丁兰英后,她的刺绣技艺日益精进,为了让更多大山深处的绣娘们能凭自己的手艺吃饭,她主动扛起了传承的使命,积极投身彝绣培训行业,为美丽彝乡培养彝绣人才。

通过“招就培传帮带”模式,李国秀先后培养了段丽香、罗丽等5名亲传弟子,她们均成长为“彝族刺绣”技艺能手和企业技术骨干。在车间的绣架前,她把复杂的盘金绣拆解成简单步骤,手把手教段丽香练习基本功。这个曾经连针都拿不稳的山妹子,后来凭着作品《锦绣长城》拿下省级金奖。罗丽也不负所望,学成后就接下了马街扶贫车间的担子,带着当地姐妹绣出了她们的“致富路”。为了让更多人拿起绣花针,她联合团队深入山区,241期的刺绣培训班像种子般撒进大山,培养了16000多名学员——其中有背着娃娃听课的彝族阿妈,也有坐着轮椅前来的残疾绣娘。马街镇的谢琼芬因身体残疾难以找到稳定工作,学会刺绣后每月能挣3000多元,脸上的笑容比绣出来的马缨花还灿烂。这些年,培训班培养出省州县三级彝绣传承人23名,助力35名残疾绣娘获评“楚雄州百名残疾绣娘”,为彝绣产业注入强劲人才动能。同时,还将技艺推广至姚安、双柏、昭通等地,甚至走进了国外学生的针线筐,为国内外600余名青年学生授课,架起了文化互鉴之桥。

创新融合,让彝绣走处“深闺”

传统艺术品难免面临“不流行”的困境,彝绣也曾陷入“深闺绣品无人识”的僵局。“咱们彝族老祖宗的手艺,怎么才能让年轻人也喜欢?”这个问题困扰了李国秀许久,最终,她决定以创新为刃,将现代审美元素注入传统技艺,劈开传统与现代的壁垒,实现了跨界融合。她把彝绣纹样绣在潮牌针织衫上,“彝绣”与“GENTLE FOREST”的碰撞擦出时尚火花,联名款成了网红产品;在东南大学助力下,她又与敦煌莫高窟展开深度联名创作,绣制出“鹿王本生”“丝城青绿”“藻语彝韵”“玉带翩风”“ 敦煌彝音”“ 敦煌彝彩”等系列作品,让彝绣的热烈与敦煌的空灵相遇,实现了不同文化的跨越对话。最让她骄傲的是,其参与绣制的彝绣卡套被嵌入东南大学本科录取通知书,联名款“六朝松T恤”亮相新生典礼,传统文化以彝绣针线为符号点燃了青春的认同。

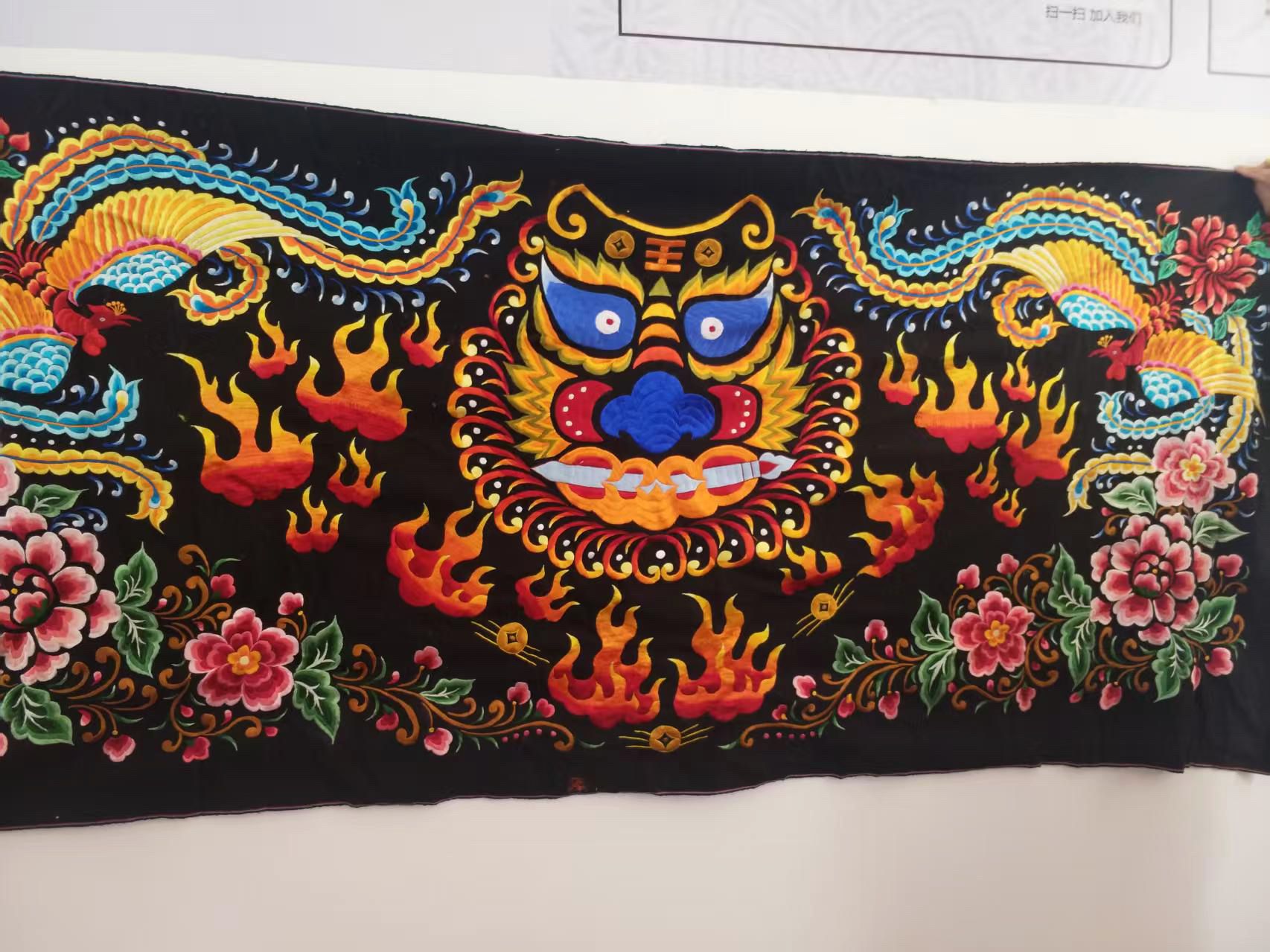

如今走进李国秀的车间,墙上挂满了绣品:既有老艺人传下来的火草麻布,也有年轻人设计的刺绣卫衣。穿针引线的绣娘们笑着说:“李姐让我们知道,手里的针线既能绣出乡愁,也能绣出好日子。”而李国秀依然每天坐在绣架前,她知道,针尖下的梦还在继续——那些五彩丝线织就的,不仅是一件件精美的绣品,更是一个民族的文化记忆,和一群人的幸福未来。

文旅头条融媒体记者 陈明海

通讯员 李苑星 万娜 文/图

责编 张楠

校对 李舒琪

审核 华芳