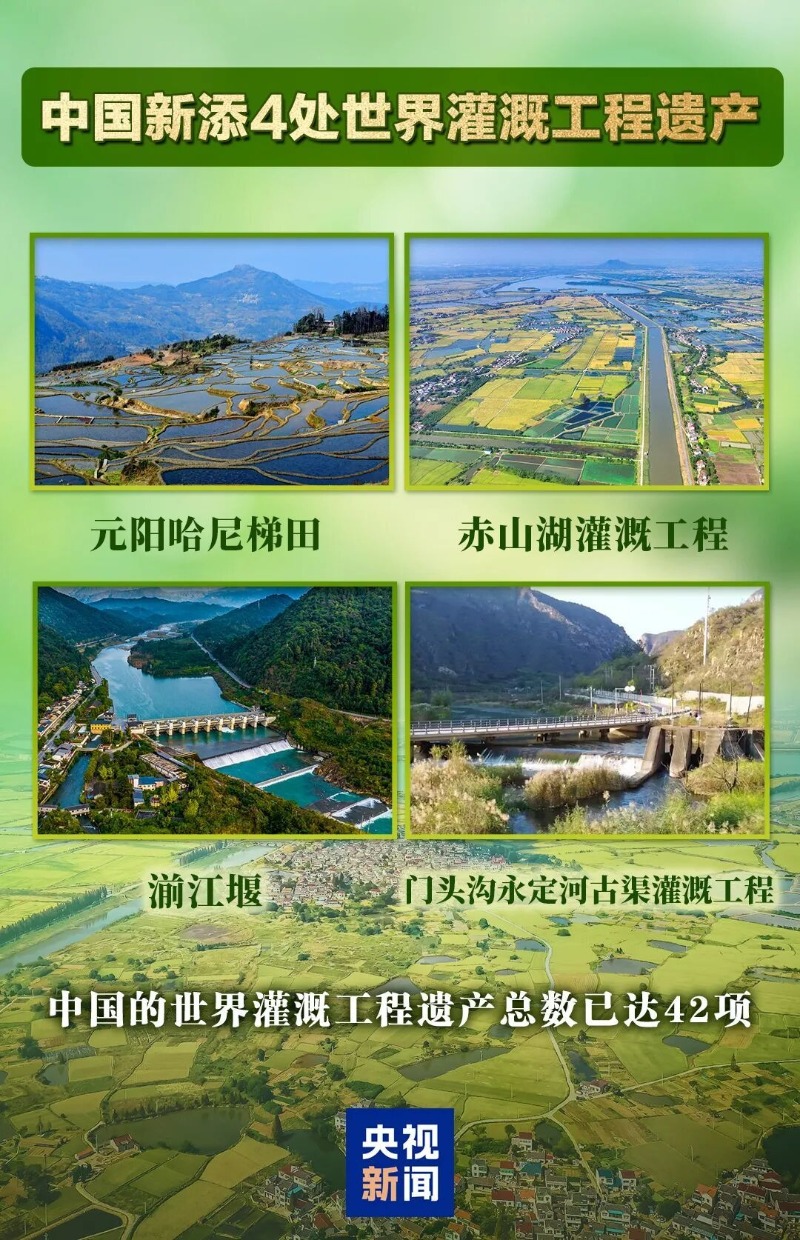

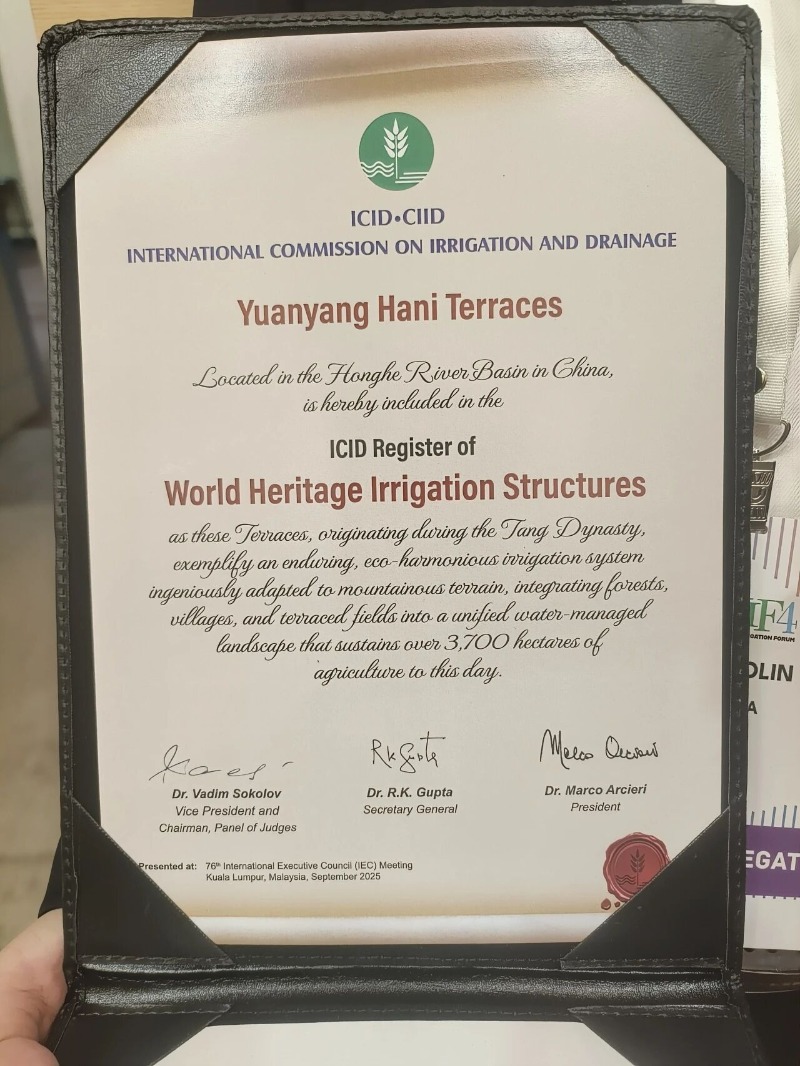

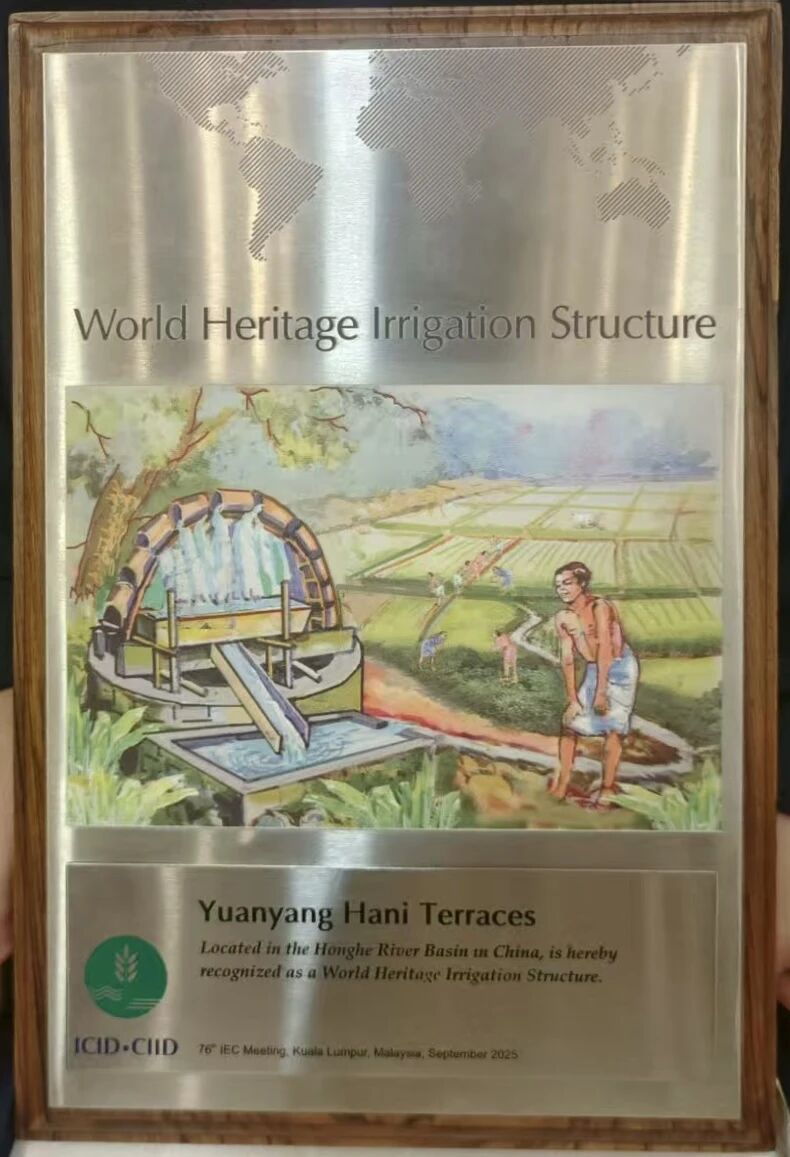

9月10日上午,在马来西亚吉隆坡召开的国际灌排委员会第76届国际执行理事会会议上,2025年世界灌溉工程遗产名录正式公布,我国申报的“云南元阳哈尼梯田”“江苏句容赤山湖灌溉工程”“四川彭州湔江堰”“北京门头沟永定河古渠灌溉工程”成功入选。云南元阳哈尼梯田成为云南首个入选该名录的灌溉工程。

(图源央视新闻)

据了解,加上此前获评的“世界文化遗产”“全球重要农业文化遗产”,云南元阳哈尼梯田成为全球首个集“世界文化遗产”“全球重要农业文化遗产”“世界灌溉工程遗产”于一身的“三遗产”农耕文明典范。

元阳哈尼梯田位于云南省红河南岸哀牢山区,灌溉面积5.61万亩,梯田始建于唐代,至今已有1300多年的历史,“森林—村寨—梯田—水系”的生态体系使其实现了生活、生产与生态的有机统一。

哈尼梯田依山势而建,因地制宜,巧妙地构建了与等高线相吻合的层层梯田及纵横交错的灌排沟渠系统,凝聚了上蓄下排、环坡引流、木刻分水等宝贵经验与科学智慧。其塑造的以水为核心的“四素同构”三生立体格局,更是世界农耕文明史上的伟大奇迹。

2013年,红河哈尼梯田成功申报成为世界文化遗产,创造了我国现有世界遗产中“第一个以农耕、稻作为主题的遗产项目”“第一个以民族名称命名的遗产地”等多个第一,为人类历史文化遗产宝库增添了浓墨重彩的一笔。世界遗产委员会在对红河哈尼梯田文化景观的评语中写道:红河哈尼梯田文化景观所体现的森林、水系、梯田和村寨“四素同构”系统符合世界遗产标准,其完美反映的精密复杂的农业、林业和水分配系统,通过长期以来形成的独特社会经济体系得以加强,彰显了人与环境互动的一种重要模式。

作为世界文化遗产核心区,元阳哈尼梯田景区以箐口、坝达、多依树、老虎嘴梯田为中心,总面积为19.34平方公里。景区所处海拔在1300米—1900米之间,冬暖夏凉。海拔落差及山地季风造就了元阳多雨多雾的立体气候,每年有180天云海填平河谷,云海、村庄与气势磅礴、宏伟壮观的梯田共同组成了“山间水沟如玉带,层层梯田似天梯”的人间仙境、世界奇观。

元阳梯田隐于山林,镶嵌于大自然之中。“森林—村寨—梯田—水系”四素同构,循环往复,生生不息。山顶的森林涵养水源,形成涓涓细流,为山腰的村寨提供生活用水,又为村寨下方的梯田灌溉提供水源;流水继续顺流而下,在低地的河谷中交汇成河流,再通过蒸腾作用将水分搬运回森林。在这一层层流转、生生不息的系统中,哈尼人还发明了“木刻分水”——在沟渠中设置横木,横木上凿出开口宽度不一的凹槽,以凹槽的大小和宽度控制支渠水流的大小,让其刚好能满足下游的梯田灌溉需要。

哈尼梯田水利系统,以沟渠为主,没有水坝、水库等大型人工水利设施,更多依赖自然降雨和森林、土壤及梯田的调蓄(绿色水库、黄色水库、田间水库)。降雨量的年际与季节变化显著,为确保有限的水资源能维持生活和生产的正常运行,哈尼族逐渐发展出一套世代沿袭、约定俗成的用水方式和管理制度,包括“木刻分水”制度、“赶沟人”制度、“水力冲肥”以及“守林人”制度等,这些制度旨在实现水资源的节约、高效与公正利用。

历经千年时光沉淀,元阳哈尼梯田的灌溉体系已发展成为集灌溉、防洪、生态保护于一体的综合系统。从涵养水源到垒埂放水,从“木刻分水”到稻种交换,从水沟修筑到赶沟冲肥,哈尼梯田精密复杂的农业、林业和用水分配体系,体现的不仅是丰富的生物多样性,更是一代代梯田开垦者、耕作者们认识自然、尊崇自然,与大自然和谐相处的生态理念,也是哈尼梯田可以传承至今的秘密。

此次入选2025年世界灌溉工程遗产名录,不仅是对元阳哈尼梯田的历史价值与科学成就的肯定,更是对这个“三遗产”农耕文明典范的高度认可,为这份千年遗产的传承与保护注入了新的动力。

文旅头条通讯员 孙思漫 文

红河文旅 元阳融媒 图

责编 刘榕杉

校对 童文文

审核 李元

终审 杨奥