“把论文写在祖国大地上,把课堂搬进民族村寨里。”大学课堂是旅游管理专业人才积累理论知识的核心阵地,但民族地区旅游发展的特殊性与复杂性,更需让学生走进村寨、倾听多方声音。2025年8月26日至29日,云南大学工商管理与旅游管理学院组建多学科暑期“三下乡”实践团,深入全球首个茶主题世界遗产“普洱景迈山古茶林文化景观”,覆盖2个行政村、9个自然村寨,访谈政府、企业、茶农、非遗传承人等20余人。这场从“舒适区走向茶山村寨”的实践,既为景迈山破解发展难题,更构建起“理论筑基-村寨探察-成果转化-信念塑造”的实践育人体系,为民族地区旅游管理专业人才培养提供借鉴。

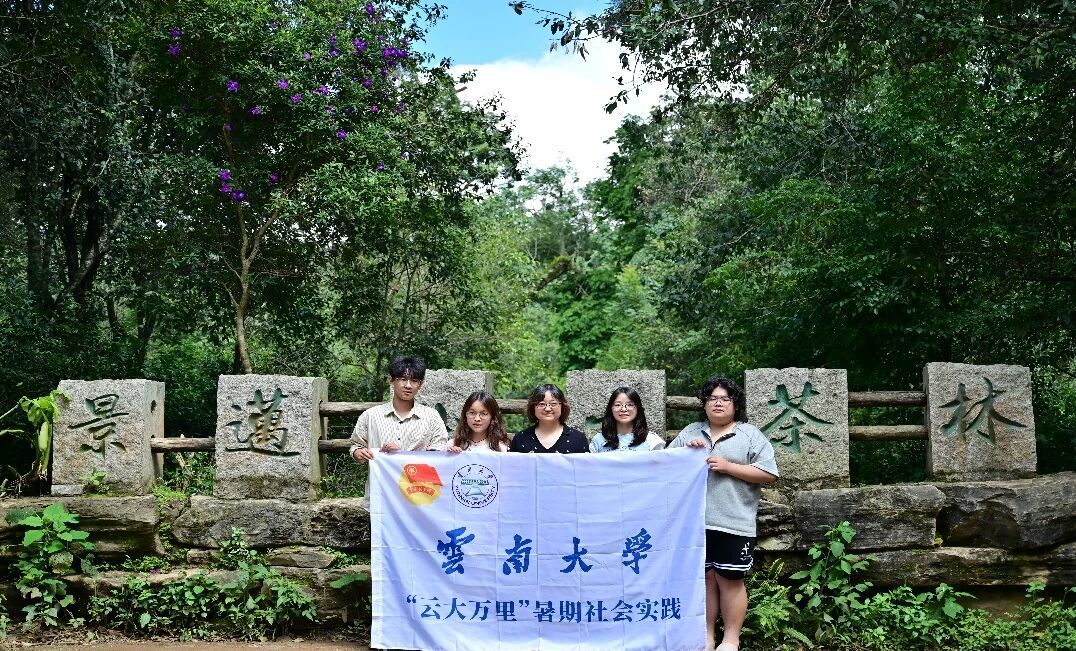

团队在景迈村大平掌古茶林入口处

走村串寨,理解乡村旅游的多元性。“纸上谈兵看不到古茶树的年轮,闭门造车解不开文旅融合的难题。”实践团以“分区域、多主体、深访谈”为思路,将9个村寨设为“移动课堂”,让学生读懂“遗产保护”与“乡村振兴”的协同逻辑。

景迈山各村寨依自身资源探索路径,困境与经验各异,构成文旅发展多元样本:古茶林核心区芒景村承载着布朗族护茶祖训;旅游业兴起后,外来经营者反映基础设施不足、民宿同质化导致游客留不住,村干部虽提及民宿协会帮扶下有百余家民宿、接待规模大,但专业运营人才短缺制约升级;以“保护与发展共生”为方向的景迈村是实践标杆,仍面临部分企业下滑致茶农茶叶滞销、同区域翁洼受交通与资金短缺制约的问题;翁基古寨则为“活态传承”提供样本,改造布朗族“干栏式”民居时保留民族特色、升级现代设施,实现遗产保护与生活需求共生。这些真实情况,让学生切实体会到:民族地区旅游发展是需平衡多方诉求的复杂系统工程,而非简单开发或保护。

知行合一,锤炼旅游研究“实践力”。“调研不是‘走马观花记见闻’,而是要带着专业知识找办法。”实践团以“解决问题”为导向,将专业理论转化为服务景迈山的行动,让学生在“知行合一”中提升能力。

行前,团队搜集大量文献资料,针对不同主体诉求设计差异化访谈提纲,确保调研精准。调研中,学生跳出“被动记录”,以“主动分析者”参与:与政府探讨顶层规划、和村民交流产业困境后,系统整理超5万字访谈记录,聚焦翁洼交通与资金困境、景迈山全域发展共性问题,剖析症结形成兼具专业性与落地性的资政报告,为当地提供可行方案。

团队与芒景村村委会干部座谈

信念铸魂,厚植遗产保护“使命感”。“乡村振兴不是口号,是茶农手里的茶篓,盛满千年文化的传承。”实践团在与景迈山人的朝夕相处中,学生的文化自信与社会责任感悄然生长。

在景迈山古茶林,茶农世代恪守“只采春秋两季、每次采摘不超70%”的古训,实践团从这份坚守中触摸到遗产守护的责任。布朗族干栏式民居、傣族竹编工艺在景迈山交融共生,让学生对“民族文化旅游”有了新认知:从前课堂上觉得需靠“包装”“宣传”赋予文化吸引力,如今才知最动人的是文化本身的生命力。要像景迈山这样,让游客走进古寨、茶园,在体验民族生活中感受本真风情——这是对文化自信最生动的诠释。

此次景迈山调研实践表明,民族地区旅游管理人才培养,需让学生“脚下沾着泥土,心中装着群众,手里握着办法”,才能培养出懂民族地区、爱民族地区、能服务民族地区的人才,为乡村振兴注入青春力量。

文旅头条融媒体通讯员 王杰英 康思奇 别镇宇

责编 张楠

校对 刘榕杉

审核 华芳