近日,云南艺术学院云南艺术基金项目《云南多民族组曲十二首》第十场音乐会在昆明“百里春秋春城艺术客厅”落下了帷幕,它所呈现的艺术实践,如同一块投入湖面的石子,激起了关于少数民族音乐在当代如何生存、转化与发展的层层思考。它无意提供一个完美的终点,而是以其具体的探索,为我们开辟了一系列值得深入探讨的命题。

传统的少数民族音乐创作,往往止步于“采风”——一种对原始素材的猎奇式采集与符号化挪用。然而,高雪红博士《云南多民族组曲十二首》,在于它实现了从“采风”到“扎根”的转变。这里的“扎根”,意味着创作者不再是居高临下的观察者,而是试图成为文化的理解者与对话者。

思考一:从“博物馆”到“实验室”,少数民族音乐的归宿何在?

这场音乐会首先引发的是关于少数民族音乐当代价值重构的再思考。我们是否应仅仅将丰富的少数民族音乐遗产视为“博物馆”中的展品,致力于原样封存与展示?抑或,我们更应将其视为一个充满可能性的“活态实验室”?

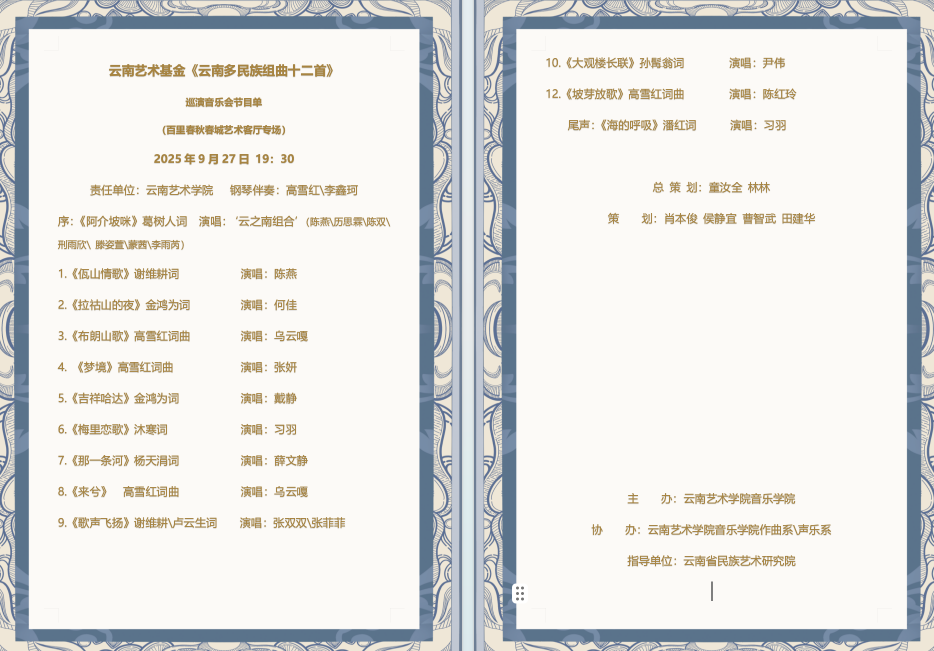

(图片拍摄于百里春秋春城艺术客厅)

这场演出显然倾向于后者。它通过美声、通俗、民族唱法的融合,以及全场钢琴伴奏的统一处理,明确传递出一个信号:民族音乐的当代价值,不仅在于其历史标本意义,更在于它能成为激发新艺术创造的“基因库”。这种路径选择,鼓励创作者以当代的审美、技术与观念与之对话,而非仅仅是怀旧式的复刻。这促使我们思考:在强调“原生性”保护的同时,是否也应为“创造性”的实验留下足够的空间与合法性?二者的边界如何界定?

思考二:“统一性”与“多样性”的当代辩证

该项目采用一位作曲者统领创作、一种乐器(钢琴)伴奏贯穿始终的方式,这在艺术上是一次大胆的“自我设限”。这种高度统一的创作视角与音响载体,迫使我们去重新审视民族音乐创作中“多样性”与“统一性”的关系。

(图片拍摄于云南大剧院)

传统的思路往往是极力凸显每一少数民族音乐的独特性和差异性,力求色彩斑斓。而这场音乐会则提供了一种反向探索:当我们将纷繁复杂的民族音乐素材,置于一个相对统一的艺术滤镜(个人风格、钢琴语言)之下时,会产生何种化学反应?这是否会磨平文化的棱角,还是会以一种新的方式,在更高层级上重构其内在的和谐,并让那些共通的、属于人类普遍情感的部分得以凸显?这为民族音乐的创作方法论提供了另一种视角:有时,通过“约束”和“聚焦”,或许能更清晰地照亮通往“核心”的道路。

思考三:高校体系:是“象牙塔”还是“创新引擎”?

该项目作为云南艺术学院“国家一流课程”“国家一流专业”的建设成果,也引发了关于艺术教育体系在文化传承中角色的思考。高校常常被诟病为脱离现实的“象牙塔”,但“教学-创作-展演”的模式,恰恰试图打破这一壁垒。

(图片拍摄于云南大剧院)

它提出了一种设想:高校能否成为少数民族音乐创新的策源地和引擎?在这里,学术研究可以为创作提供深度,避免创作流于浅薄;创作实践激活教学,引导学生从“学习者”转变为“参与者”;最终的展演则是对研究成果与创作成果的社会化检验。这一闭环如果能够顺畅运转,高校将不仅仅是传授知识的场所,更是生产新知识、新艺术、新实践的平台。这场音乐会提示我们,艺术教育的潜力,或许在于它能构建一个让传统与当代、研究与创作持续碰撞、生生不息的生态。

结语

《云南多民族组曲十二首》音乐会的意义,最终或许不在于它给出了怎样的答案,而在于它以其具体的艺术实践,提出了这些真切而紧迫的问题。在全球化与本土化交织的今天,任何民族的艺术形式都无法在封闭中自全。这场音乐会启示我们,少数民族音乐的未来,存在于持续不断的创造性对话之中——与传统对话、与时代对话、与不同的艺术语言对话,更与未来的听众对话。

(图片拍摄于云南大剧院)

笔者介绍:

董瀚(女),法国音乐人类学、钢琴演奏双博士。云南艺术学院教授、多所法国大学特聘博士生导师。中国国家教育部公派留学评审专家;联合国教科文组织音乐人类学研究员;法国国际艺术学术论坛主席;法国HANMUSIQUE音乐家协会主席;曾任中国驻法国大使馆高级文化外交官。

文旅头条通讯员 董瀚 文

供图 云南艺术学院音乐学院

编辑 李元 李舒琪

审核 李元