有故事的人,喜欢去古村落。这个国庆,躲开人群,走进那些隐匿在山水之中的古村,穿梭于青石小路之上,置身于山水之间,搬个板凳坐在小院里和邻居聊家长里短,直到夕阳落山夜色朦胧,做一回山野村夫,梦一段古村遗风。

大姚龙街镇美泗村

美泗村位于大姚县龙街镇,路边几株柏树,苍劲挺拔而又历经风霜,村庄像它们一样,显出古老的意味。进入村里,古井和过街楼犹存,古井上一条条深陷的痕迹,见证了岁月的沧桑。过街楼矗立在古井旁,楼下古石板路按秦五尺道而建,宽五尺,楼上住人,想必是当年的哨卡,虽然现在看上去显得有些“疲惫”,却有惊艳了岁月的容颜。

村里的谢家大院占地面积广,外观气派,曾经是大户人家的院落,经过几百年的风雨淋晒,土墙砖石依然结实。院里青砖铺地,“乌衣世第”的门头依然,雕门画梁、刻窗飞檐的古风犹在,“簏水淘金蓝田种玉,华封易紫草阁流丹”的古韵犹存。大院周围的绿树红花,为古香古色的院落增添了活力,几只朱雀在林间穿梭啼叫,一切都显得静谧详和。

姚安县光禄镇西关村

贾平凹先生曾在《静虚村记》中写道:如今,找热闹的地方容易,寻清静的地方难,找繁华的地方容易,寻拙朴的地方难,尤其在大城市的附近,就更其为难的了。

姚安县光禄镇的西关村,就是这样一个既清净又古朴的村落。西关村的民居整体建筑布局独特,所有的建筑极具明清风格,街景街貌都以历史留存下来的“坤”字形街景和“回”形街为原型,极少修饰,还有明清时期遗留下来的名家大院,保持着历史最质朴的本色。行走在西关村青石板铺成的小巷里,恍惚间会让人以为时光回溯到了明清时期。

楚雄市子午镇以口夸村

古村坐落于楚雄市子午镇东南方,元双公路从村前横穿而过。以口夸村是楚雄市一座古老的历史文化名村,文化底蕴深厚,有州级保护文物彝族“向天坟”、“千年黄楝茶古树”;明清时期的古墓群、何氏宗祠、杨氏祖宗万岁牌;清代戏曲壁画,乾隆年间遗留至今的祭天神坛等。

除此,以口夸村还有自己的洞经古乐班子,名为司禄社,成立于清道光十五年(1835年),虽几经沉浮,最终还是得于恢复,一代一代传承下来。

牟定县蟠猫乡蟠猫村委会母鲁打村

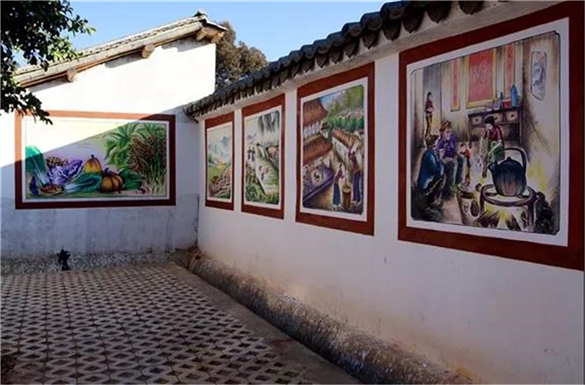

母鲁打村位于牟定县城北部,是一个彝族聚居的自然村落,村庄依山而建,屋舍错落有致,被一片绿油油的农田包围,白色的小屋像一颗颗宝石镶嵌在山间。青石板铺就的路面、古朴的彝家屋舍,刷得不够光滑的墙面上绘制着许多反映彝家人生活、劳动场景的图案,别有一番古拙的味道。

村中随处可见几十年、上百年的核桃树、古茶树和红豆杉,村里有多座历史悠久的石拱桥,最为显眼的是位于村口左侧的一座双龙石拱桥,始建于民国初。古村落民风淳朴,那里的村民勤劳智慧,自给自足,生活方式原始又健康。

牟定县安乐乡小屯村委会小屯村

小屯村是一个处处皆化石的奇特村落,房屋、院墙,甚至猪圈、灶台都由远古植物的遗骸垒成。在那里,你很容易就能发现斑驳石墙上的远古树叶、树枝遗骸,甚至能发现蚌壳、螺壳等动植物的化石。

村里拙朴的老屋,坐拥悠悠的山水,保留了难觅的古朴味道,那一些被埋藏在土壤中的遗骸,是这些生物曾经繁盛的最佳证据。古村就这样日复一日、年复一年,周而复始地绵亘着岁月,安静祥和。

禄丰县金山镇炼象关村

炼象一名,始称于元代,因该地有红色巍峨的高山,远远望去其形如经火炼过的大象而得名。炼象关村最有名的要数炼象关,那是从昆明至大理古都沿途遗存的“九关十八铺”中第三关,即昆明碧鸡关、土官老鸦关到炼象关。

炼象关始建于明崇祯十六年(公元1643年),从关口到关尾全长900米,共建有五座关楼,一座石拱桥和数十家盐商庭院。炼象关古驿道宽4米,用当地坚硬的青石铺就,是西南丝绸之路和明清时期滇西经济命脉的重要驿站,虽经多年风雨侵蚀,但依然可清晰看到当年马蹄留下的印痕。

禄丰县妥安乡琅井村

琅井村是云南省“古滇九井”之一,曾被誉为“文献之邦”。琅井村古迹众多,著名的有琅井开宁寺,始建于唐玄宗开元12年,规模宏大,盛极一时,寺中曾供奉的铜像群独具特色。现在,温家大院、魁阁楼等古建筑风貌犹存。

元代时期,琅井村就盛产食盐,其盐文化与国家级历史文化名镇黑井齐名,建国初期素有禄丰县“第一大村”、“第一古村”的美誉。那里还有被称为“檀炽吉祥”之音的洞经音乐,演奏时悦耳动听,令人心旷神怡,又具浓郁地方古曲的原生态韵味。

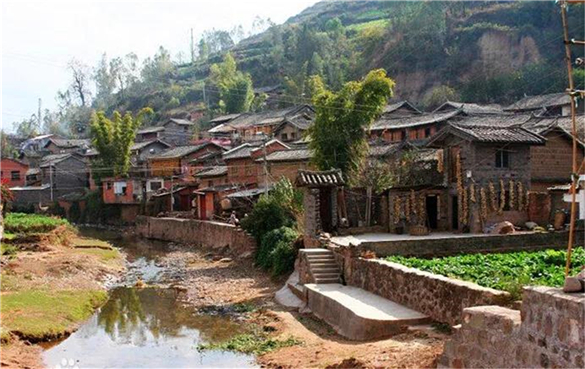

南华五街镇岔河生态村

五街镇岔河生态村,是一个充满山野风情的彝族居民聚集区,山青水秀、云雾笼罩,各自然村落散布于山间的莽林幽谷之中,完整保留了古老的彝族传统文化。居民的房子以木骨泥墙的双层檐悬坡顶民居为主,依山而建,错落有致,反映了彝族民众崇尚自然,追求实用的淳朴民风。

走进岔河村,可以感受到浓浓的彝族风情。民居的墙壁上画着壁画,有狩猎图、耕作图、织麻图,有山中的动物、天上的飞鸟、林间的鲜花,别具特色。这里画满了彝族的历史,直白地表达了彝族人的审美情趣。

云报文旅全媒体 李银娟 文

审核 孟鹏 陈大衡

责编 王丹