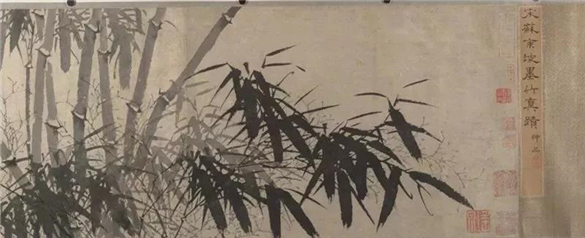

宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

房价高企,买得钢筋水泥里的几间厅室已是不易,还想居无竹,只能去花鸟市场买几盆文竹了。若被苏东坡老师这“俗”字梗在心头,去鸡足山吧,能长肉能脱俗!

鸡足山是中国佛教名山,气候立体,植被多样,山中松林茂密,云雾缥缈,溪水琮琮。徐悲鸿当年游鸡足山,看着从山麓长到山腰的从从修竹,提笔一挥,画下一幅《雄鸡竹石图》。 在这雄、险、奇、秀、幽的灵山小住几日,我等俗人纵不能如大师们奉上传世佳作,但许能让凡尘俗气消弭几分。

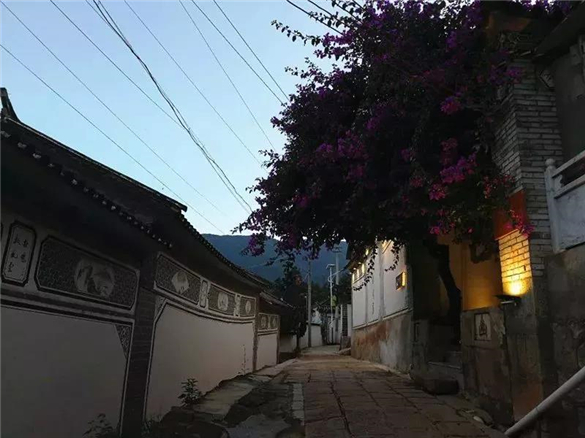

鸡足山脚下有个白族聚居的寺前村,从山上溪涧汇流而下的小河在旁流淌,走个三五十步就能见棵古树。村子靠后的地方,有个安逸、清静的农家客栈——古树译院。

客栈是在自家的地上起屋,于是房子盖得相当“阔气”——白族风格、砖木结构的两层院落,地板、房顶、隔断、窗框……全实木。宽阔的内走廊摆着大大的茶台,午后,星夜,在这喝上几泡普洱,听风吹过竹林的声响,看白天的青山在暮色中只剩轮廓,心中涌起几个俗气的大字:岁月静好!

客栈的房型齐全,双人标间、大床房……阳光从半面墙的玻璃透进来,屋子里温暖敞亮。简洁崭新的木床、木几、木椅,一客一换、干干净净的寝具,空气中满溢的负氧离子……安然入眠,一夜好梦!

睡到日上三竿,腹中饥鸣若鼓。不急,客栈前面百把米,是当地老饕才知道的好去处——古树人家。两家的老板是亲兄弟,按各自的兴趣吃起旅游饭,前后照应,食宿互补,游人不必伤神费脑去哪吃去哪住,间接实现农家乐常有的吃住一条龙。

农家小院前一棵两人才能合围的老树桩上挂着四个黄色大字:古树人家。开阔的小院里几棵上百年的核桃、板栗树,树冠如巨伞,夏日遮起好大一块阴凉。院落四围是密密的竹林,土鸡们悠闲地在竹林踱步、刨土、找零食。去厨房,去菜地,指着那些红红绿绿,对老板娘说,这个炒、那个拌,再把那个炖一锅。

在古树下坐着喝壶野山茶,嗑点生瓜子。地上还有刺猬一样的绿果子,有些已经炸开,露出红棕色的小板栗。女人小孩高高兴兴地满院捡板栗,小心拿出,剥壳去皮,乳黄的果仁甘甜脆糯,这是百年古树结出的果实才有的口感,就当吃早点了。

“上桌了!”老板娘大声呼唤着院里拍花拍树拍娃娃的客人,一边把菜盘盘端上——

凉拌青蛙皮,外省人听见这名字估计要起鸡皮疙瘩,但云南人知道,这不是真的青蛙皮肤,而是长在岩石或树皮上的一种苔藓,要在空气质量极好的森林里才有。拌好酱油醋,浇上红亮的油辣子,山野气息被刺激得层次分明。

红辣椒绿薄荷,从园子里摘来洗洗就上桌,沾点盐巴放进嘴,薄荷很美味,但辣椒却不是所有人都Hold住。

农家老腊肉才上桌,所有人齐齐整整地咽了下口水,三层分明的五花,瘦肉玫红,肥肉剔透,轻轻一咬油香四溢,因腊味饱满,丝毫不觉肥腻。

一盘白玉铺陈在盘子里,这是切成薄片的生笋,旁边一碟是刺身们永远的伴侣——芥末酱油。其实,光吃才好,甜、嫩、脆,是时节的本味。

压轴菜来了,香笋炖土鸡,汤色泛着金黄的油光,满满一钵笋和鸡块。吃一口,土鸡淳香,笋子清甜,而腌肉不露声色地吊出汤底的咸鲜滋味。一碗下肚,有竹有肉,唇角都挂着气质的油光。

酒足饭饱,男人拿过老板的水烟筒试着抽几口,女人们坐在板栗树下说闲话。歇够了,在小村中散散步。谁家院里的柿枝探出墙头,红彤彤的柿果小灯笼似地晃在飞檐串角处。山风吹来桂子的香,生起丝丝疏爽的寒意,鸡足山已是深秋。

去鸡足山感受秋日里的第一口鲜!

▼

云报文旅全媒体记者 兰芳 文 孙兵 张永强 图

责编 陶优

一审 孟鹏