编者按:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强文物保护利用改革的若干意见》,聚焦文物工作的重点难点和改革发展问题,要求推进文物治理体系和治理能力现代化,在保护中发展,在发展中保护,努力走出一条符合国情的文物保护利用之路。

文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是弘扬中华优秀传统文化的珍贵财富。据了解,目前楚雄州有各级重点文物保护单位384处,其中国家级10处,省级29处,州级65处,县(市)级280处。接下来,小楚将为大家一一盘点楚雄那些历史文物,带你触摸历史,对话千年古迹!

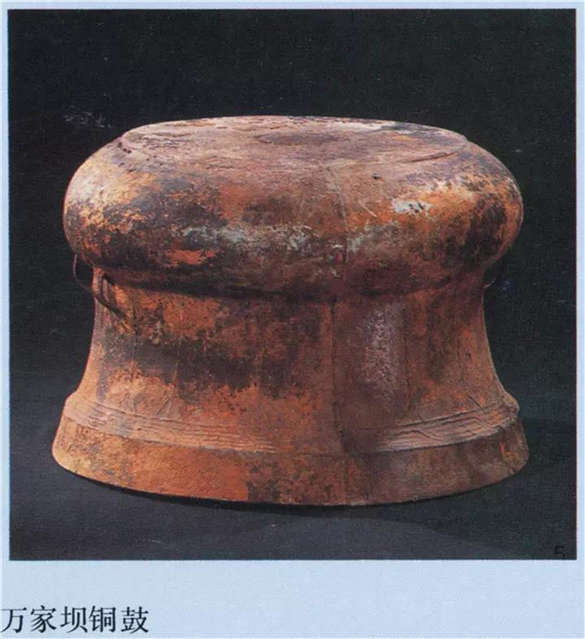

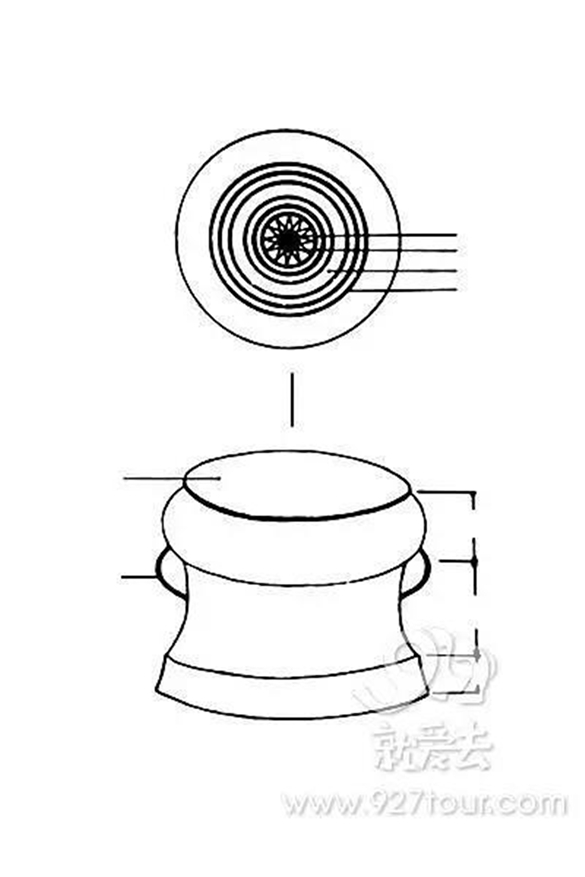

铜鼓是以青铜铸造、广泛流传于中国南方及东南亚稻作民族中的一种打击乐器,其基本形制为“通体皆铜,平面曲腰,中空无底,侧有四耳”。铜鼓由鼓面、鼓身两部分组成。鼓面为圆形,中心有顶铸法留下的圆形浇铸痕迹,后逐渐演变为“太阳纹”,或称“光体”。光体周围有角形或针状的向外放射型装饰图案,称为“芒”。鼓面以光体为圆心分布的半径不一的同心圆称为“弦线”,两道弦线之间的面积称为“晕”。鼓身被拟人化分成胸、腰、足三段。

楚雄万家坝铜鼓

1975年,楚雄万家坝出土了一批距今有二千六百年左右的铜鼓,这是迄今为止世界上发现的最古老的铜鼓。据云南省文物鉴定委员会主任张永康介绍:“上世纪50年代在晋宁石寨山发现过滇文化的青铜器,自此树立了‘滇文化’的名称。滇文化是指战国中后期至西汉末,以滇池为中心,东达曲靖,西对禄丰,北迤东川,南抵通海、华宁这一大致范围内分布着的高度发达的青铜文化。以前滇池周围的人经常跟滇西作战,万家坝的发掘基本上把滇西和滇东的界限确立了,也就是说‘滇文化’的界限就到楚雄周边。”所以,楚雄的万家坝铜鼓,重新树立了一种青铜文化类型,即滇西类型。

“一般石寨山型铜鼓的鼓面是鼓出来的,在腰上分成一格一格的,上面有许多纹饰。万家坝铜鼓属于比较素的,纹饰不多。上世纪80年代初,中国召开了一个关于铜鼓的研究会议,会议最终达成共识,将中国的铜鼓按年代先后分为8个类型,每一种铜鼓类型以该铜鼓首次出土的地点命名,而第一种类型就是‘比较原始且纹饰较少’的万家坝型铜鼓。其余类型分别是石寨山型、冷水冲型、北流型、灵山型、遵义型、麻江型、西盟型。” 张永康介绍到。

现在,万家坝铜鼓被收藏在楚雄州博物馆里,一面战国万家坝型铜鼓、一面春秋万家坝型绳纹铜鼓是馆藏精品,有兴趣的小伙伴可以去看看!

铜鼓是厨具还是乐器?

万家坝铜鼓有着“世界上最古老”的名头,自然引起了很多专家学者研究。有人看到铜鼓的鼓面上多有烟炱等遗存,认为铜鼓在古代是厨具,用来做饭的。有人根据铜鼓“中空无底”的特征,觉得它就是一种乐器。所以,铜鼓最早是作为什么用途而产生的?铜鼓到底是乐器还是厨具?

“万家坝的铜鼓刚出土的时候上面还附着了许多烟的痕迹,说明这个铜鼓在行军的时候还被拿来当作做饭的锅,在作战的时候又拿来当鼓。”在而后的研究中证实,铜鼓是从釜演变而来的,而“釜”简单地说就是古代用的一种锅。“它首先是煮饭用的锅,不烧饭的时候再拿来敲,加上羊角编钟、葫芦笙,敲出节奏,随着节奏跳舞。然后又逐渐发展成军队进军时鼓舞士气的鼓。再后来就变成一种权利的象征、王权的象征,普通人无法拥有,上层人士拥有的铜鼓越多,地位也就越高。”张永康说。

由王大道等人执笔的《楚雄万家坝古墓群发掘报告》中也写到:“这批铜鼓器身似釜,纹饰简单稚拙,有的鼓里有纹饰,制作技术低下,出土时鼓面朝下,外表满是烟炱,明显曾用作炊器。同时,又出土了似鼓的铜釜,这些证明鼓与釜之间有着密切的渊源关系。”

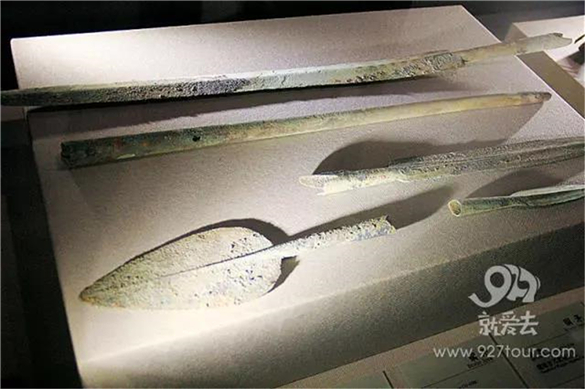

与铜鼓一起出土的,还有一套的羊角编钟,共计6枚,其基本特征是钮状似羊角铸于顶部,下有一长方形挂孔,中空,纵剖面呈梯形状,口部为椭圆形,口大顶小,侧面各带一条合范线,钟体素面,没有纹饰,是迄今出土的这类编钟中件数最多、保存完好的一套。编钟本属中原奴隶主的庙堂乐器,用以明身份、标等级,万家坝编钟也有同样性质。“楚雄万家坝出土的铜鼓和编钟的音律,对于探索我国古代新旧音阶的问题,对于研究我国古代五声和七声音阶的形成和发展,具有重要的参考价值。”由此可以看出,万家坝铜鼓曾经既作为乐器,也作为厨具被人们使用。

云报文旅全媒体 赵家琦 李熙临 李银娟 文

审核 陈大衡

责编 王丹