高山大河,你知与不知,它都在那里,蜿蜒千万年,亘古写沧桑。在云南滇西,龙陵的声名似乎没有周边地方那么显赫。随着近年滇西抗战史重新被人们关注和黄龙玉身价扶摇直上,龙陵也渐渐为更多人所知。

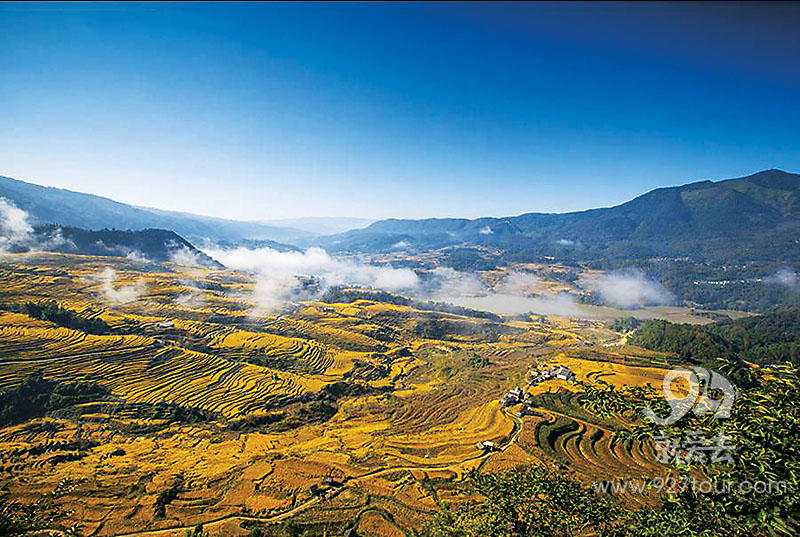

龙陵地处怒江和龙川江之间,两江也成为与施甸、隆阳以及腾冲的天然界限。高黎贡山由北向南伸入县境,全境有崇山峻岭,河流纵横,境内最高的大雪山海拔3001.6米,最低海拔535米,垂直高差2466.6米。清光绪《永昌府志》用这样的文字描述龙陵的地理形势:“地界两江,境通八隘;幽崖绝涧,峻岭重峦。保障三司,作西南之锁钥;屏障一涧,扼宣慰之咽喉。”

也就是这两江一山,赋予了龙陵特殊的人文风土,也赋予了它一个大气庄肃的地名。

说到东汉以前龙陵一带的历史,大抵还是模糊的。《后汉书·西南夷传》和晋代崔豹《古今注》等都有记载,后汉明帝永平十二年(公元69年)正月,益州徼外夷哀牢王柳貌率种人内属,归附后汉王朝,于是置永昌郡,下有哀牢县。“其邑称王者七十七人,户五万一千八百九十,口五十五万三千七百一十”,俨然是南中大邑。《华阳国志·南中志》中则载:“哀牢地,东西三千里,南北四千六百里。”足见其地之广,人口之众。六年后的后汉建初元年,哀牢王类牢反叛,先杀守令,次攻嶲唐(今保山隆阳一带),再攻博南(今永平),当时的首令就居住在哀牢城。据方国瑜先生在《中国西南历史地理考释》中认为:“疑哀牢地在今保山县(隆阳)以西一带之地,即腾冲、龙陵、德宏州及以西一带。”也就是说在后汉时,今龙陵地属哀牢。

关于龙陵的另一个重要地名,则与哀牢人和诸葛亮有关。柳貌、类牢以后,哀牢人与后汉乃至蜀汉之间的纠葛一直未停歇。《新纂云南通志》卷二十九载:“蜀章武初(221年左右,刘备在位),郡无太守,值诸郡叛乱,功曹吕凯(永昌不韦县人)奉郡丞王伉保境。六年,丞相亮南征,高其义,表曰‘不意永昌风俗乃尔!’即以伉为太守。蜀之太守自此始。”诸多史料证明,诸葛亮并未亲自到永昌,更未到龙陵,但由于其采取的政治军事策略,以及起用王伉带来的改变,赢得了民心。与云南诸多地方一样,诸葛亮的英名在此地传播久远。樊绰《云南志》载:“永昌城古哀牢地,在玷苍山(今点苍山)西六日程……隔侯雪山西边大洞川,亦有诸葛武侯城。城中有神庙,土俗咸敬畏,祷祝不阙。蛮夷骑马,遥望庙即下马趋走。”据方国瑜先生考证,这里说的诸葛亮城,就在龙陵县境内。还有观点认为,诸葛亮城亦即古哀牢城,在今龙陵县东北八十公里的镇安乡北磨盘山古城寺一带。据探访者记录,至今仍有遗迹:“台地每级垒石成墙,高约丈余,最高一级有露出头的柱脚石,大青石做成,滚园的柱脚石排列成行。”

在《新唐书》中,也有相关联的记载:“南诏蛮自言哀牢之后,在汉永昌故郡东。其先渠帅有六,自号六诏,各有君长,无统率,蜀时诸葛亮所征,皆臣服焉。”

哀牢人东移,龙陵的历史也是一段各民族融合演进的历史。直到乾隆三十五年(1770年),这个长期被称为“勐弄”的地方,设立了龙陵厅。民国时期的《龙陵县志》载:“自雪山起,至高黎贡山,高峰插天,直出云表。左怒江,右龙江,由磨盘山(古城山)、五峰山……达摩山,左旋黄草坝,横结为龙陵”。盖取龙川江和高黎贡山南脉山峦陵岗绵亘,称龙陵。此外,哀牢人也自称“九龙”或“九隆”之后。龙陵的定名,或许不止源于上述某字某词而已。

龙陵毗连芒市,滇缅公路穿境而过。抗战时期,日军33军团第56师团团长松山佑三、参谋长川道高士雄率重兵集结龙陵县城。中国远征军先后投入11.5万兵力,三战龙陵,歼敌1万多人,基本歼灭最后的滇西日军。当时,每个日军师团都有一个“防谍”汉字代号,如第1师团是“玉”,第2师团是“勇”、第18师团是“菊”等,而在龙陵覆灭的日本第56师团的代号是“龙”。所以,从另一个意义上说,龙陵也成为日军“龙”师团的坟墓。这不光是一种巧合,也是必然。