总数不到200只

白眉长臂猿为东洋界缅甸—中国亚区的特有种,分为西部种(西白眉长臂猿)和东部种(东白眉长臂猿)。高黎贡山自然保护区腾冲管理局局长毕争介绍,中国境内的东白眉长臂猿总数不到200只,主要分布在云南西部怒江以西的原始森林内,腾冲市境内海拔1800米-2300米的高黎贡山国家级自然保护区就是它们常年栖息的自然家园。

2008年,野生动植物保护专家对中国东白眉长臂猿进行调查发现,中国境内的东白眉长臂猿共有150余只。2015年,专家又重新对东白眉长臂猿种群数量进行调查,发现白眉长臂猿在国内主要分布于滇西高黎贡山地区9个县,目前仅出现在3个不相邻的地区,包括腾冲猴桥乡黑鱼塘、盈江苏典边境地区和陇川户撒等地,总数不超过200只。如此看来,以家庭为单位群居的东白眉长臂猿如同一个又一个的“钉子户”,生活在面积大小不等的森林孤岛中。

事实上,与人类社会中人际交往相一致,白眉长臂猿也扮演着“好邻居”的角色。毕争介绍,生活在高黎贡山这片生态良好的原始森林里的灵长类动物除东白眉长臂猿外,还有猕猴、灰叶猴、红面猴、熊猴、短尾猴等。它们各自有各自的生活领域,互不干涉,彼此尊重,偶尔有交集,还会打个招呼。

“冬季时,高黎贡山上的气温较低,生存环境相对恶劣,动物们的食物源非常有限。”毕争介绍,高黎贡山上冬季没有野果之类的食物,动物尤其是灵长类动物大多靠初出的嫩芽和嫩叶进行充饥和补充能量。同时,为节省能量的消耗,它们的活动量也相对较少,“一天的活动范围就是一平方公里左右”。

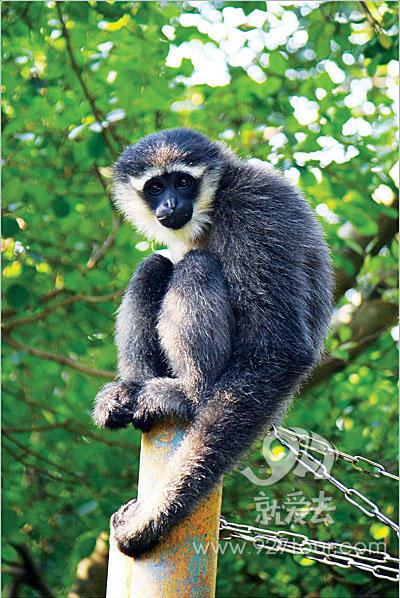

“白眉长臂猿最大的特点是从来不下树。觅食、睡觉、休息都在树上。”白眉长臂猿天生有着“侠者”的风范——树林上下,皆是吾家。散居的生活方式让它们成为大自然中最潇洒、最自在的行者。“它们没有固定的栖居场所,可能今天在这棵树上,明天就换到百米开外的那棵树上了。”

毕争坦言,动物都有自己的活动范围。经过长期的跟踪监测,研究人员发现,东白眉长臂猿有着强烈的家庭意识,它们常常以一个家庭为单位,一雄一雌两只成年长臂猿,加上自己的幼崽组成一个小小的群体,通常3-5只为一个家庭群,生活在一块30-40公顷的领地。

与长臂猿建立友谊

动植物物种的日常监测和管护,是高黎贡山自然保护区各管理局的主要工作。“之前我们做的都是面上的日常监测,今年年初开始对特殊物种进行深度监测。”就腾冲管理局而言,关于长臂猿深度监测工作的开展意义非凡。

早在10多年前,白眉长臂猿这个物种在云南西部被科研人员发现。经过长时间地跟踪、监测后,白眉长臂猿被确定为高黎贡山的固有物种。如今,白眉长臂猿深度监测项目小组正式成立,标志着东白眉长臂猿的保护工作取得了更大进步。

“例行的跟踪,只是研究其活动范围有多大,种群数量有多少,生活习惯是什么等,比如我们说它是一夫一妻制,经过长期跟踪、监测后,发现它们确实是一夫一妻制。这就是监测的实际意义。”毕争解释,深度监测工作,在于长期与细致,“一丝一毫的线索都不能放过”,从食性、习性,甚至细致到它的繁育率,通过长期的监测,物种的整体生长情况逐渐变得清晰。

成立项目监测小组后,每月一次的上山收集数据成了项目小组的例行任务。

东白眉长臂猿长期生活在高达20-30米的大树上,树高叶茂,加之长臂猿对人为干扰十分敏感,一旦有大的响动,便立即消失在丛林里。因此,“很难用相机捕捉到长臂猿的身影”。毕争坦言,有几次,已经听见长臂猿的鸣叫,但循声而往时,仅能用眼睛远远观察,“用相机抓拍都没有成功”。毕争说,希望在不久的将来,通过长期的习惯性跟踪后,能让长臂猿认识到人类对它是无害的。

类似人与人之间的感情培养一样,人与动物的关系形成也并非一蹴而就。一般情况下,人与动物的情感建立需要经过长时间磨合,并在彼此信任的基础上建立友好关系。用科研术语来说,即是对动物的“习惯性跟踪”,这大致需要历经一年半的时间,甚至更长。

然而,习惯性跟踪的成败对于人类和动物来说,也有利有弊。“我们既希望它们知道人类对它们是无害的,但又不希望它完全对人类放松警惕。完全放松警惕对它们来说并不等于是绝对安全。”毕争告诉我们,虽然动植物管护工作已卓有成效,但仍有一些偷捕行为发生,因此作为专业的管护人员,在习惯跟踪时,要注意把握尺度,一旦完成相关监测,就任由它们在山林里自由自在,“不能过多干涉、介入它们的生活”。

繁殖策略

高黎贡山自然保护区有着得天独厚的自然、生态环境,具备适合东白眉长臂猿生长、繁育的环境因素,但近十多年来其种群总数仍没有大幅提升。除了个体的适应能力,其繁衍后代的能力,更是动物在大自然中生存竞争的关键要素。生多少?质量好不好?(即生育率与成活率),关系到这个物种能否在自然环境中站稳脚跟。

常常有人因此吐槽白眉长臂猿“生得太少”,有的人甚至还建议动物学家可以对其进行适当的人工干预以提高其繁育率,但事实证明,白眉长臂猿这个物种因有着从一而终的基因和少生优生的繁殖策略,讲求数量的高产繁殖策略并不适用于白眉长臂猿。

毕争坦言,白眉长臂猿极少的种群基数决定了其繁殖速度和繁殖率。专家介绍,尽管白眉长臂猿可生二胎、三胎,但是每只雌性白眉长臂猿平均每三年产一胎,每胎只产一崽,由此看来,白眉长臂猿家族的壮大任重而道远。

“一个独猿,就是找不到雄性长臂猿进行交配,你说怎么办?”早在之前的田野调查中,腾冲管理局的工作人员就在赧亢原始森林里发现东白眉长臂猿的两个家庭,“一个家庭(包括幼崽)有四只,一个家庭有一只(独猿)”,但因为“一夫一妻制”的约束,雌性长臂猿还是没有找到另外一只雄性长臂猿,没有组成家庭。

毕争坦言,东白眉长臂猿的濒危与管护,其实主要也是因为其物种繁殖速度慢、繁殖率低,且在人类偷猎等违法活动的影响下,常常沦为濒危物种。

很久以前,当地民间流传着一种不靠谱的说法,认为灵长类动物的脑子可以治疗癫痫等疾病。很多村民因此充当“赏金猎手”,潜入深山,偷猎长臂猿。早在上世纪五六十年代,这类事件仍时有发生,直至上世纪80年代,还有人为此铤而走险。

“经过几年来的社区教育,周边群众保护高黎贡野生动植物的意识逐渐提高。”

今年起,随着腾冲管理局东白眉长臂猿深度监测项目的成立,包括长臂猿在内的濒危物种的管护工作更着重从实处落手。毕争介绍,为杜绝此类行为,项目组还多次到保护站周边的学校进行宣传教育。“以‘大手拉小手’为主题,开展游戏、科普等知识的教育。”通过这种寓教于乐的方式对孩子形成影响,并通过孩子回家后对家长的讲解,让家长也一起加入到动物保护行列中来。