2020年的春天,来得悄无声息,透过窗户望去,看到的是晴空万里,阳光明媚,往日车水马龙的街道一度变得空旷,路上戴着口罩的行人三三两两,走得匆匆忙忙。

随着疫情渐渐得到控制,云南玉溪市通海县秀山公园也已恢复接待游客。春光在前,海棠花热情绽放,似乎也在向我们诉说着坚强与不屈,告诉我们没有一个寒冬不能逾越。

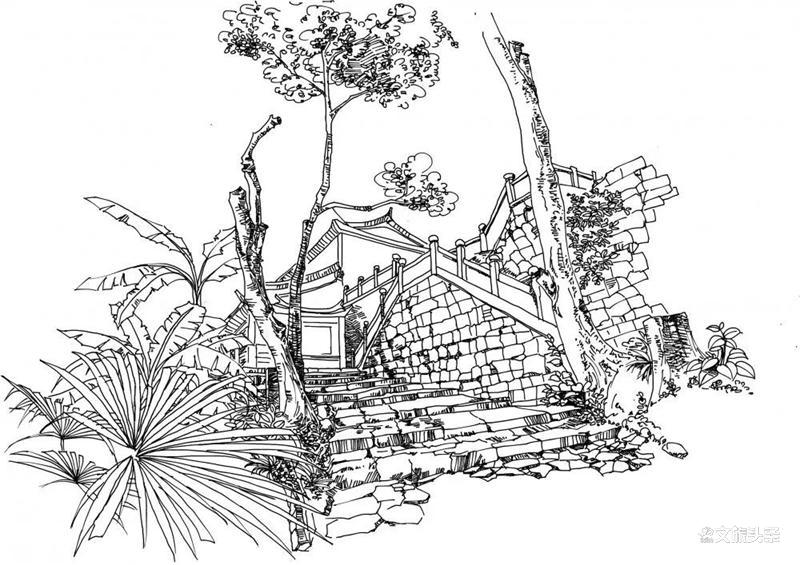

在这春暖花开的时节,带上绘画工具,踏上游秀山之旅,到山野林间放松一下因疫情紧绷已久的身心,用画笔留下眼中秀山的倩影。

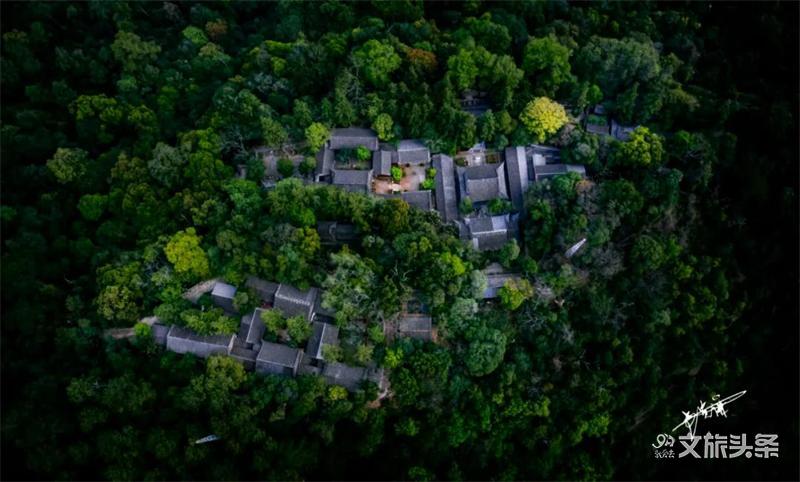

(卢贵谦 摄)

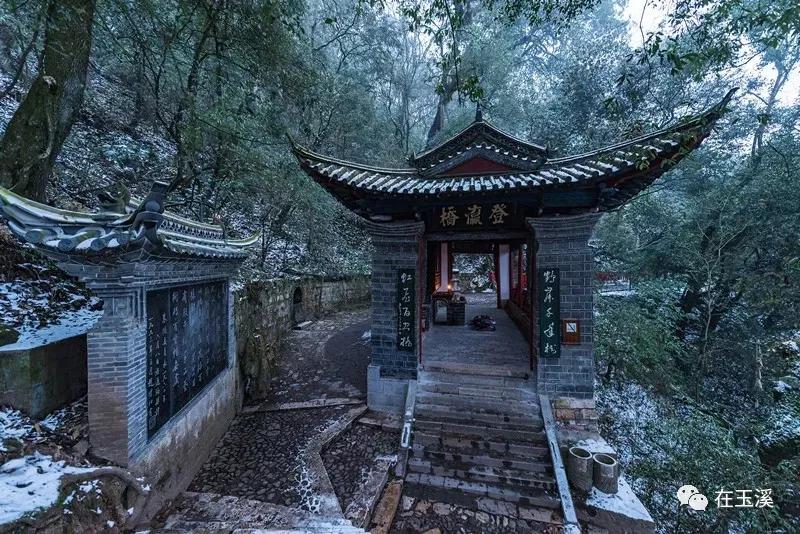

过了登瀛桥,就进入秀山“仙境”的腹地,漫步在古木遮天蔽日的山道,看不尽的是亭台楼阁,读不完的是碑文楹联,一路走走画画,画笔有不够用的感觉。

“秀山雄城后,林茂似玉壶。此地文物胜,花桩百样殊。”老一辈无产阶级革命家朱德在《访通海县》诗中,点出了秀山成为名山的原因——“此地文物胜”。秀色可餐的秀山引来了四面八方的游人,名流官宦、文人雅士寄情于秀山的山水之间,他们唱和诗歌,题写匾联,让秀山“无额不匾、无楣不联”,成了匾山联海。

品读着秀山似乎无处不在的诗、匾、联,品味着历代书家留下的墨宝,仿佛在追溯一段段古老的历史,看到一个个名人的影子,聆听一则则迷人的故事,感悟一个个深刻的哲理。夕阳西下,坐在寄亭中,谁与我痛饮三百杯?

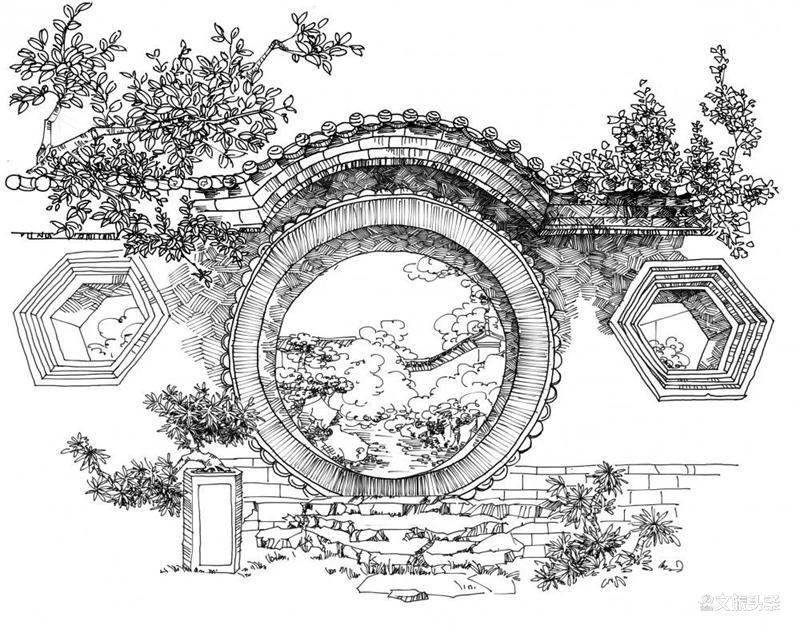

普光寺内花园

普光寺是秀山的第二古寺,也是通海最古老的佛教寺院之一。关于它的始建年代,历史上有着不同的说法。据寺内《普光山智照兰若碑》记载,修建寺院时,有人“梦见五色光明,当山现瑞”,故寺名“普光”。

这块碑是秀山现存最古老的石碑,被誉为“秀山碑林之首”。它记载了普光寺创立过程和佛教在通海的传播。立碑的时间是北元“宣光”年号——宣光七年(即公元1377年,明洪武十年),此时,朱元璋已统一中原地区建立明朝,而云南尚未纳入明朝的统治范围。用“宣光”年号的碑被称为“宣光碑”,据说只存世6块。

畔富祠

畔富祠也称“畔公影堂”,神僧畔富在秀山“拂衲而逝,座下遗石一块,长三尺余,拭之,有僧伏,建祠以纪念之”。传说中畔富是通海的治水英雄,他见通海洪水横流,于是登秀山,看水脉,在县城东北岳家营石笋丛立处,用锡杖东捅开了落水洞,杞麓湖水从洞里泄出,露出了良田。通海百姓感恩畔富,把他看作神僧。

畔富祠内中塑有畔富一手持杖、一手降龙的塑像,普光寺内有畔富塔、畔富洗钵池,寺前林中有畔富坐化墓。

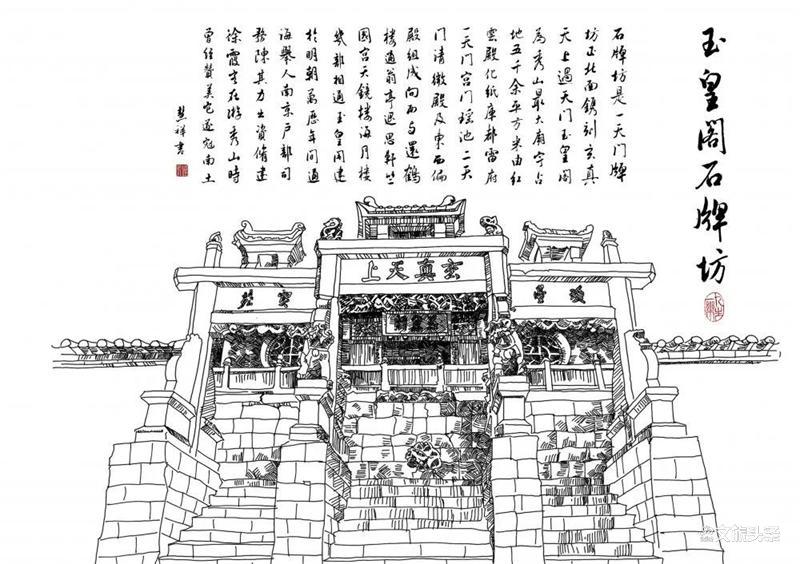

玉皇阁玄真坊

秀山上儒、释、道三教和谐相处。玉皇阁原名灏穹宫,是道教的活动场所。修建玉皇阁的陈其力是通海人,明万历年间任南京户部司务。他还在秀山修建了白龙寺、升仙桥、三才亭等,留下了许多的匾联、碑刻,著有《芸心集》《芸心识余》,被尊为通海道教的开山祖师。

玄真坊又称“一天门”,兴建于清嘉庆年间,气势恢宏,古朴深邃。石坊两旁伫立着一对威猛石狮,坊中门上书“玄真天上”。

红云殿前曾有“宝珠”和“宫粉”两株茶花,被旅行家徐霞客记入他的游记。

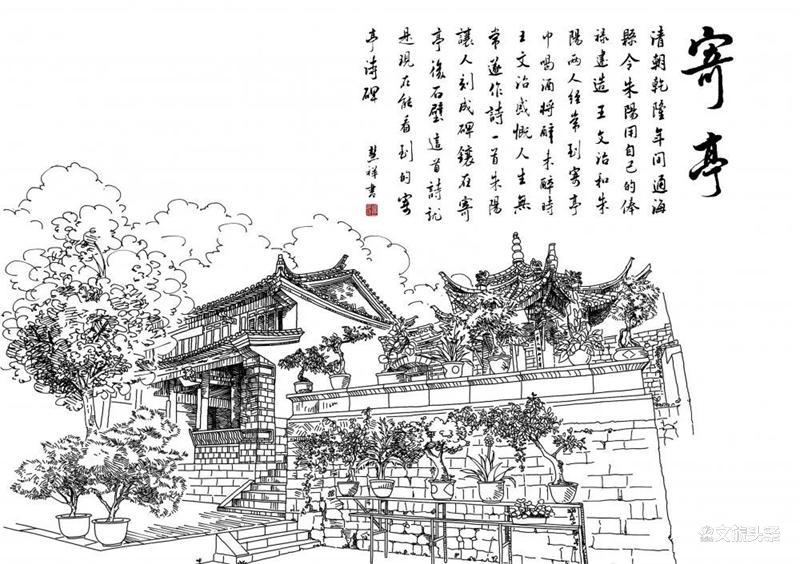

寄亭

“天海双明镜,乾坤一小亭。”寄亭是秀山上最小的亭子,清乾隆年间通海县令朱阳用自己的俸禄建的。朱阳擅写行楷和魏碑古篆,镶嵌在通海文庙照壁上的“礼乐名邦”四个大字,就是他的手迹。

亭子后方的石壁上,镶嵌有清代乾隆年间临安知府王文治题书的诗碑:“省识身如寄,空亭聊可居。官衙原传舍,天地本蘧庐。竹气拂云冷,林烟倒海虚。未须投绂去,已自狎樵渔。”王文治多次与朱阳同游秀山,丹壶间多有题咏。王文治是乾隆二十五年的探花,作书喜用淡墨,淡雅清新,有“淡墨探花”的美誉,与刘墉等并称“清四家”,是乾隆时期书法最高水平的代表。

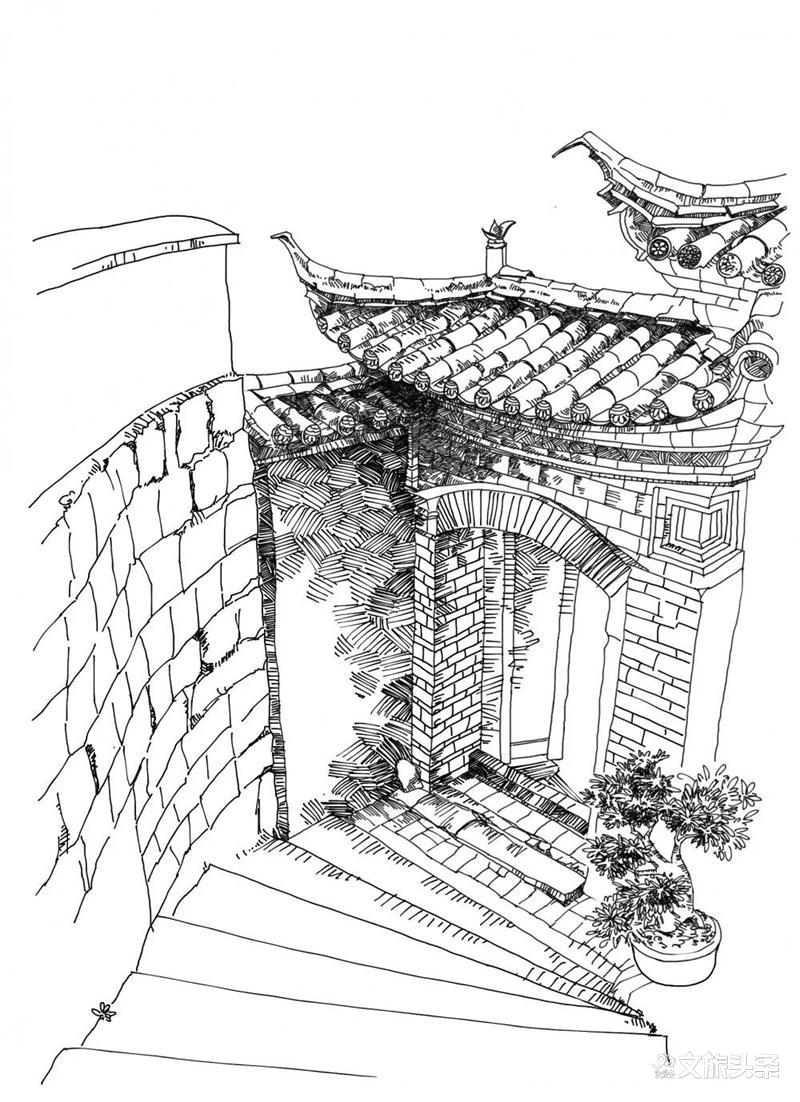

通往紫薇廊的转角小门

通往紫薇廊的转角小门紫薇廊在玉皇阁后,是利用自然狭长地带修建的长廊,供人遮阳防雨和小憩。通海县旅游发展局挖掘整理通海具有代表性的家风家训、先贤人士、历史文化,在紫薇廊设置了“清风园”廉政文化长廊。

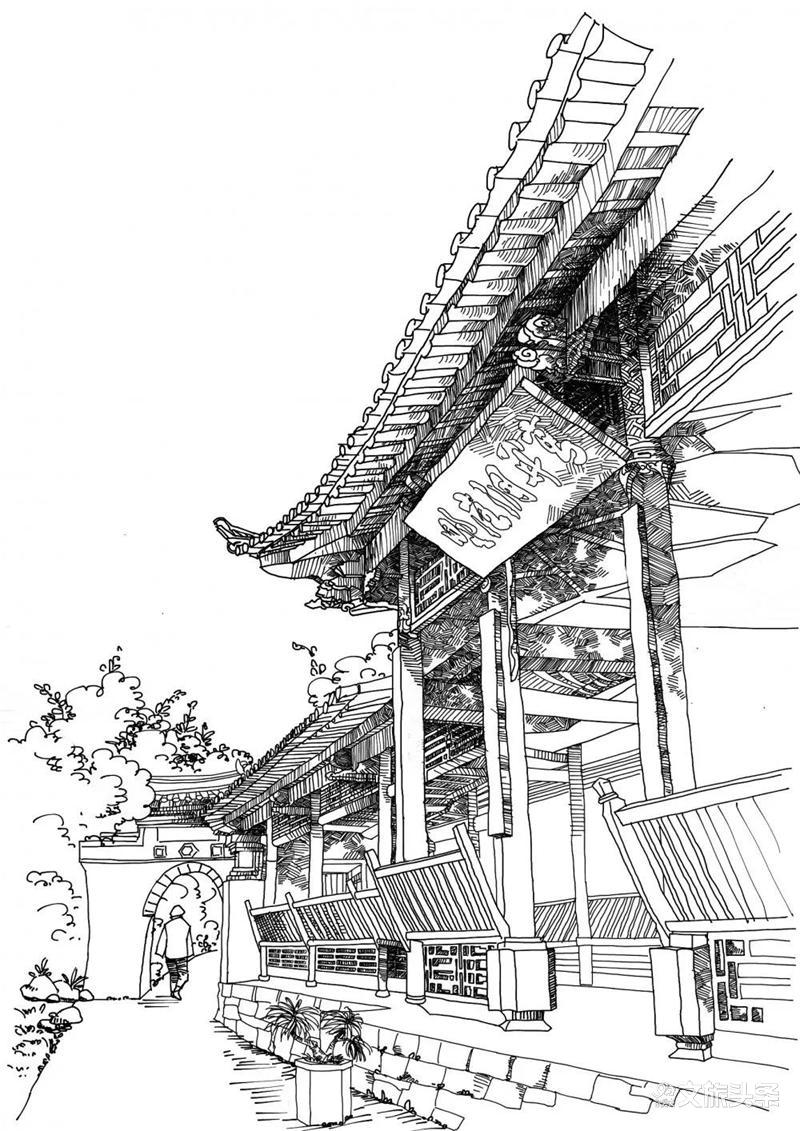

紫薇廊

在紫薇廊,有块阚祯兆草书的匾——“高开洞庭野”,将杞麓湖风光和洞庭湖相比。这几个字出自杜甫诗《岳麓山道林二寺行》,阚祯兆写得雄健洒脱,行云流水,是他题写的匾额中的上品之作,被收入《中华名匾》一书。

阚祯兆是清初草书大家、藏书家,他的草书师法张旭、怀素,笔势飞动畅达,风格典雅洒脱,他的墨迹流传较广,昆明、通海、建水、宜良等地都有他的碑刻存世,秀山上他题写的匾、联、诗甚多,其中《秀山古柏行》被称为秀山诗文第一名篇。

更多手绘秀山美景

未完待续

……

来源 玉溪日报微信公众号

责编 童文文

审核 代基凯 马永虎