国际博物馆日定于每年的5月18日,是由国际博物馆协会(ICOM)发起并创立的。这一天世界各地博物馆都将举办各种宣传、纪念活动,让更多的人了解博物馆,更好地发挥博物馆的社会功能。2020年的国际博物馆日主题为“致力于平等的博物馆:多元和包容”。

国际博协官方为此做出主题阐释:在为不同身世和背景的人们创造有意义的体验方面的潜力,是各博物馆社会价值的中心。作为变革的推动者和被信赖的机构,博物馆从未像今天这样以建设性的姿态参与现代社会政治、社会、文化议题,以此展示其与社会的紧密联系。在日趋极端化的环境下,多元与包容面临挑战和各种社会问题的复杂性,虽不是博物馆和文化机构所独有的,却因为社会对博物馆的高度重视而显得尤为重要。

公众对社会变革日益增长的期望,催生了一场围绕博物馆服务社会利益的潜力的对话。这场对话通过展览、会议、演出、教育项目及倡议的形式呈现出来。然而,博物馆在克服某些有意或无意的权利机制方面还有大量工作要做,这些权力机制在博物馆与观众中制造了不平等,反映在种族、性别、性倾向、社会经济背景、受教育程度、健康状况、政治派别和宗教信仰等诸多方面的问题。

大理白族自治州博物馆准备了丰富多彩的国际博物馆日系列活动,一起来看看吧!

省级非遗传承人张瑞龙向大理州博物馆捐赠甲马雕版及甲马制作活动

张瑞龙,男,白族,1969年生,大理市喜洲镇上关村人。

张瑞龙的祖辈于明代洪武年间从四川迁徙至大理,在上关村落籍。张家祖祖辈辈从事农业,同时也制作“甲马纸”,制作手艺远近闻名。张瑞龙的祖父张学载经营这一手艺时,张家制作的甲马纸品种最多,销量最大。张瑞龙的父亲张宗润和叔父张宗义继承祖传手艺,传至张瑞龙这一辈,为第六代。张瑞龙研习、传承祖辈流传下来的大量甲马雕版和图案,并逐渐形成了自身的风格和技艺特点。通过全家多年的努力,张家成为大理地区首屈一指的白族甲马制作坊,拥有占地约4亩的生产厂房,日产甲马上万张,供应洱海周边大部分地区的白族甲马零售商的货源,已形成成完整的供销体系。

目前,张瑞龙制作、收藏和保存的甲马刻版多达400余块,其内容之丰富,几乎覆盖了白族民间宗教信仰的方方面面;其种类数量之多,手工印制之精美,在大理地区乃至全省范围内可谓首屈一指。长期以来,张瑞龙陆续接待了国内许多媒体和杂志的采访,为白族甲马和大理文化的对外宣传做出了贡献。

2019年被云南省人民政府公布为 甲马项目省级代表性传承人。

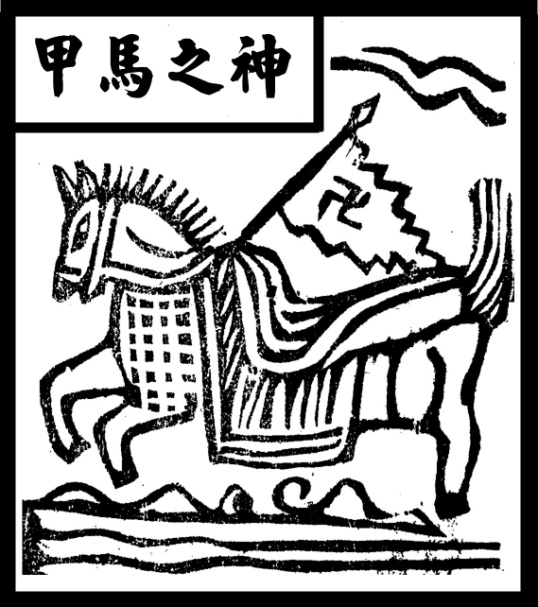

甲马,又称甲马纸,甲马子、纸马等;因纸画上大多会有“披甲骑马”的古拙神袛,被人们简称为“甲马”。它是白族民间传承的,用于祈福消灾解厄的民俗祭祀版画。

“甲马”是中国民间宗教进行祈福消灾祭祀活动时用来焚烧的各类雕版印刷的总称。“甲马”上印刷有名目繁多的神袛鬼灵、飞禽走兽、自然山川、建筑交通等各类图形,是一份及其珍贵的民间文化遗产。

作为一种民间宗教文化现象,甲马于汉晋时期从中原内地传入云南边疆,传到滇西重镇大理,成为大理白族巫教以及道教的巫师、道士举行各类教仪法事的神圣法宝。马是古代非常重要的交通工具,奔跑迅捷,在民间宗教中它被赋予神的灵性和使命,是人神相通的重要媒介,是天人感应的精神载体。祭祀时请神驱邪、镇妖降魔、招魂送灵、祈福消灾、清吉平安等一切活动,全靠焚烧一匹匹纸“甲马”,把祈祷者请求或心愿传递给神灵。

“甲马”在云南分布广,但较为集中、内容丰富、代表性强、最有地方民族特色的首推大理地区。大理地区使用“甲马”的民族有白、彝、汉族三个民族、在众多民族信仰神袛中,白族的“本主”、彝族的“土主”与来自汉文化的“甲马”互相吸纳、融为一体,增添了大理甲马的民族宗教色彩。

活动时间:5月17日上午10点

活动地点:大理州博物馆游客中心

活动议程:

1、省级非遗传承人张瑞龙向大理州博物馆捐赠甲马雕版;

2 、观众制作甲马活动。

大理州博物馆、弥渡博物馆送展进社区活动

展览内容:“大理州博物馆馆藏文物精粹展”“白族服饰文化展"

活动时间:2020年5月18日

活动地点:弥渡县弥城镇青螺公园

宣传资料:

1、大理州博物馆册页;

2、大理白族服饰文化展册页;

3、大理通史馆册页和其他大理州博物馆宣传资料。

以上丰富多彩的系列活动

无需报名

您可直接到现场参与

记得带好口罩哦

期待与您相遇

来源 大理白族自治州博物馆

责编 龚怡丹

审核 李元