诺邓村位于云南省大理白族自治州云龙县城西北面的山谷中。

“诺邓”村名见诸于史籍已经有1140多年的历史,历经唐、宋、元、明、清各代王朝。“诺邓”一词是当地白语的译音,意思是“老虎”。在唐代樊绰的《蛮书》中已经对诺邓有明确记载,此书的成书年代在唐懿宗咸通三年,即公元862年。诺邓在唐朝就已经凿井制盐,是一个典型的以盐井为生存依托的村落。由于曾经盐业经济的发达,诺邓村历史上曾一度成为滇西地区的商业中心之一。这座村庄是滇西北地区年代最久远的村落,也是云南省最早的史籍《蛮书》记载中至今唯一存在的原名称不变、语言不变的白族村邑。

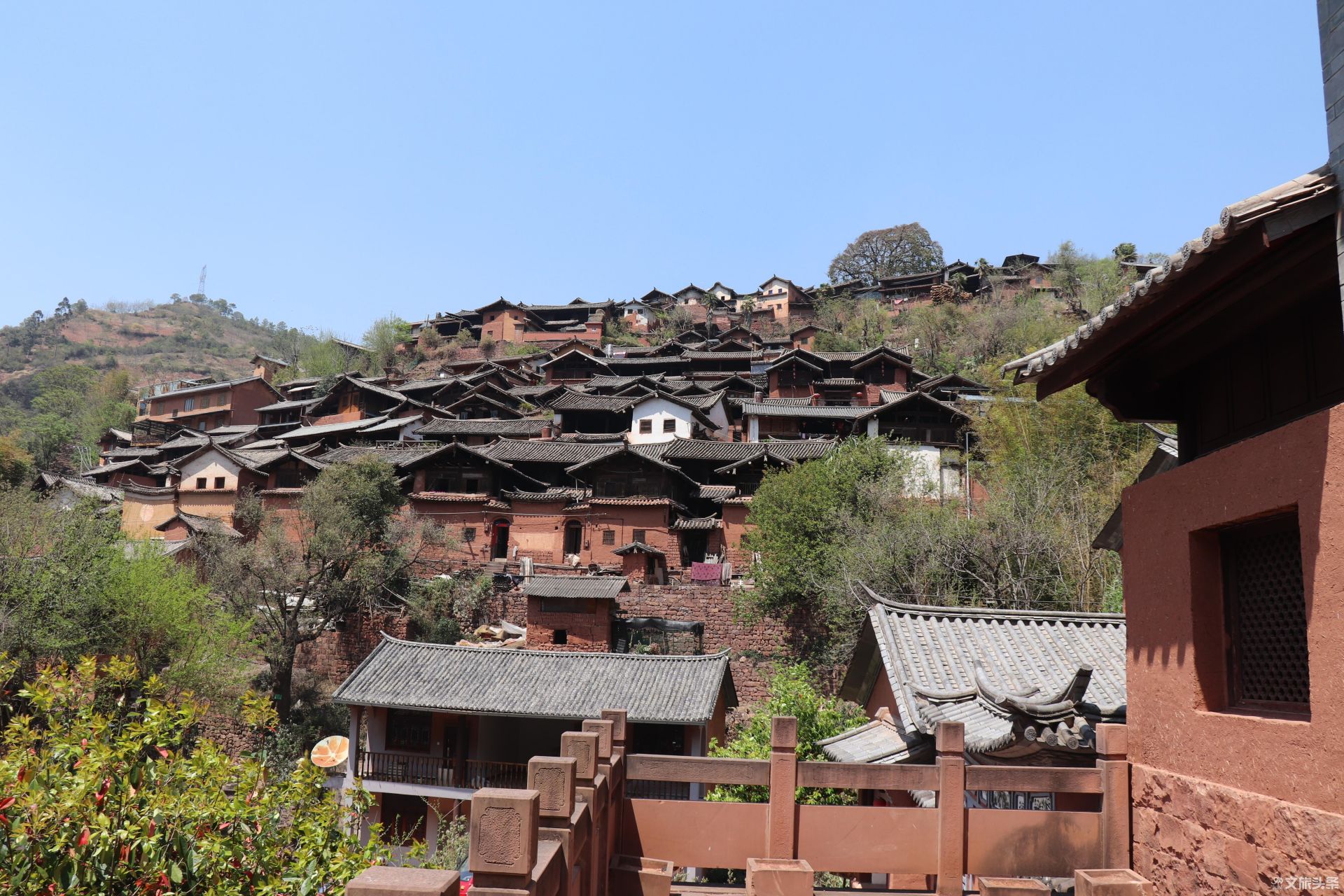

诺邓是一个依山而建的村庄。村里的居民建筑都是典型的白族民居建筑。至今还有元、明、清代的建筑院落90多个,民国后的建筑院落60多个,还有寺庙、祠堂、牌坊等20多处。每一处院落都巧妙地利用山势地形布局,一层叠一层往上走,错落有致,层次分明。诺邓的民居建筑物工艺精美,门、窗、木梁、柱、檐都讲究雕刻图案的美观精细,山墙、院墙上绘有图画或图案。每户人家正房、厢房、面房或照壁的布置和工艺各显特色,几乎找不出完全相同的两家来。

千年前的诺邓,有无数蔚为壮观的马帮队伍穿梭于脚下的石子路。西汉的月亮照亮了他们夜行的脚步,唐朝的灯光勾勒出他们早行的身影,宋朝的太阳照射过他们粗糙的肌肤。到了明初,政府在诺邓设五井盐课提举司,“专理盐课”,下属顺荡、诺邓、师井、大井、山井五个盐课司。以后又陆续开发了雒马井、石门井和天耳井,逐步形成八大盐井,工商业兴盛一时。诺邓作为盐课提举司所在地,独领风骚,东通大理、昆明,南至保山、腾冲,西接六库、片马,北连兰坪、丽江、香格里拉、西藏。据考证,现在的诺邓人祖上大多是明代从各省来的移民,他们和当地的各民族不断交流融合,最后被同化为白族,同时也保留了许多汉文化的特点,成为说白话,遵白族习俗生活的群体。

在马帮无数次走过的石子路上,有太多密集的历史遗迹,随处可见的是崇祯时期的石碑、雍正年间的古物、嘉靖时代的房屋……镜头容纳不下拥挤的时光,笔墨也来不及记录太多驳杂的传说。不经意间,一座昂然的建筑兀然耸立在眼前,竟是五井盐课提举司盐务局!这就是到明朝中后期年上缴中央政府的盐课银达38000多两的提举司吗?两扇厚重的大门紧闭,真想扣动门环,向明政府的盐务官员询问一二,探问明朝的掌故和风物。然而,又怎么可能呢?只好很静穆地伫立在衙门前,想象当年的官员们是如何向诺邓的子民们发布林林种种苛刻的规章制度。

因为是依山而建,所以,穿行诺邓的路只能是崎岖逼仄的路。幽深的巷子夸张着路径的曲折和历史的隐晦。据考证,尽管云龙地处偏僻,交通不便,但明、清两朝还是文风蔚然、人才辈出。云龙中“进士”的人中诺邓村的为最多(清代三人中诺邓就有二人),举人、贡生和秀才则不胜枚举。目前仅从几户诺邓人家族谱上查实的贡生就有40余名,秀才则有200多人。如村中有一杨姓人家号称“贡爷院”,世代均系贡生出生。清代康乾年间,诺邓村举人黄桂是声噪一时的文化名人,被誉为“滇中一儒杰”,云南最早的诗歌总集《滇南诗略》曾收选黄桂诗词数首。

在诺邓古老村庄的最高点,有著名的玉皇阁道教建筑群。诺邓深受儒家文化的熏陶,这可以从诺邓雕凿精巧的孔庙建筑得到佐证,但道教也一样地受到诺邓人的尊崇。这能不能说明诺邓人在追求精神信仰时具有海纳百川的胸襟呢?在诺邓,随处可见的是祠堂、庙宇、道观,这一切放到通都大邑是算不了什么,但是对于一个边地山村来说,应该是件了不起的事吧?在玉皇阁道教建筑群中,一块镌刻于崇祯年间的石碑,上面的文字有些斑驳,有些模糊,唯一能清晰窥视到的是历史的厚重和悠远。

诺邓,一切皆因盐井而存在,一切存在皆离不开盐井!这就是诺邓的宿命:注定了曾经的必然辉煌,也似乎注定了后来的必然黯淡。因后来的黯淡才定格住了曾经的辉煌,这是否显得过于残酷?如同一度的贫困和闭塞,才让今天的我们领略到一座原汁原味的千年古城!数十年前,大锅熬盐被真空制盐取代了,两千多年的诺邓井就这样被封闭了。卤水依然在流淌,淹没了井口,诺邓人在失落中悄然完成了从手工业者向农民的转化,黯然地归入“山里人”的行列,成了住在雕梁画栋的“豪宅”里的农民。他们不时地推开厚实的古典窗扉,探出头来,有些惘然地凝视着南来北往的游人,一脸凝重地思索。

诺邓是一只火腿,关键在盐;诺邓是一口井,深藏历史的味蕾。在诺邓,每条深巷、每级石阶都是千年的火腿;每个表情、每声招呼都是不加碘的钾盐。诺邓是一片汪洋,游弋了两千年,寻找着我远古时代的模样;面前的诺邓,是一位沧桑的长者,他的从容、虔诚和孤独,把我的浮躁、虚伪和势利,彻底抽空。诺邓,也是一部泛黄的老书,她的每一堵古墙、光滑的路石,考究的飞檐、照壁和滴水还有不时传来的犬吠,都是历史遗落的情节和片段,我看到了穿长衫的进士、叼着烟袋的秀才,还有走走停停的马队、喘着粗气的马帮汉子。走在他们的梦中,那么多被传说磨损的面孔,他们留下那么点点脆弱的碎片,像在雨中那把紫色的雨伞,像雨巷的那一头诺邓人家抛洒的灵光,点亮了我冰冷、漆黑,和虚构的昨天。我珍惜每一个回眸和倾听,留意她的安详、恬静,崎岖的小巷。夜幕下的灯光、牵手的情侣,屋檐上的尘埃,还有路旁的花草、藤蔓以及始终停不下来的脚步,我都试图走近他们。

诺邓,让一座疲惫不堪、风烛残年的盐井蜷缩在村口,固执地向每一个将要走进村庄或即将离开村庄的游人不厌其烦地申诉。行走于诺邓,有一种真实的从容,一种脱离了世俗的时间美,在大树下,清代黄家的进士坊静静竖立着,石板路其间穿过,画面仿佛回到马帮走过的年代,若不是褪去了当年的繁华,还以为时间倒退了,每次走近诺邓古村,首先感觉的是静谧,放眼望去,是一排排高低错落的民清时期的土基瓦房,千年不变。即便30年前,这里仍然是交通闭塞:石板路、房屋均破烂不堪,群众生活饥寒,典型的穷乡僻壤。千年的沧海桑田,不曾改变贫困的忧伤。脱贫致富是大家的梦想,可窝在大山深处的人们,老天从不眷顾他们眼里的泪光。贫穷的顽疾深深地根植在这片土地,贫穷的膏药紧紧贴在他们的胸膛,盼呀盼呀……盼过了春秋多少过往?盼过了历朝历代雁过荒凉。直到2007年5月以后,诺邓村被住建部、国家文物局公布为历史文化名村,村里的古建筑群公布为国家级文物保护单位,有了大量的资金投入,特别是国家实施扶贫攻坚政策之后才大为改观,修房铺路,发展旅游,才有今天的盛名。

今天的诺邓,已插上了致富的翅膀,脱贫路上阳光满盈,鲜花簇拥,鸟语花香。充满自信、充满朝气的诺邓人民,为了伟大复兴的梦想正走在路上,听:前进的跫音多么铿锵,富足的歌声多么嘹亮!

抚今追昔——不一样的诺邓欢迎你的到来!

大理州文化和旅游局

2019年8月29日

电话13887221952

云报文旅全媒体通讯员 董玉纲/文

肖玉梅 图

责编 抗武阳

审核 陈大衡