在很多云南人看来

没有吃过野生菌的夏天

都称不上夏天

能让云南人这么“舍生忘死”的美食

大概就只有野生菌了

资料图

近日

一云南女子吃菌中毒出现幻觉

还登上了微博热搜

视频来源:梨视频

有不少网友表示

“也想体会一下看小人人的感觉”

但是

小编想说

吃菌中毒真的很危险

2019年云南发生

野生菌中毒1000余起

死亡35人

2020年以来,云南省多个州市

仍通报了多起野生菌中毒事件

↓↓↓

资料图

7月3日,昭通市卫健委官网披露,近期云南省部分地区发生野生菌中毒导致死亡的事件,2020年昭通市已发生3起食用有毒植物(分别为野生菌、乌头碱、野菜)引起中毒的事件,造成10余人发病。

另据玉溪网7月8日消息称,今年6月份以来,玉溪全市已接到3起食用野生菌中毒事件报告。

7月2日,云南媒体春城晚报曾报道了一起误食有毒野生菌中毒的案例。报道称,7月1日,云南省第二人民医院收治了两名玉溪华宁的患者,他们疑似误食鹅膏菌中毒。

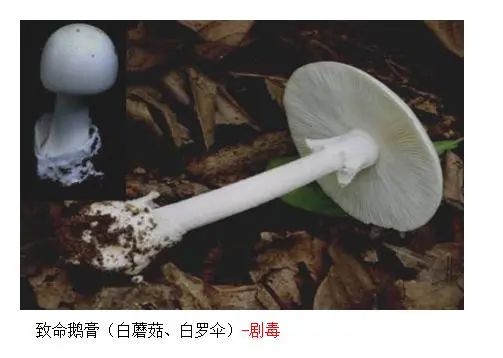

近90%的野生菌死亡病例

是因为误食它们

近日,记者从云南省疾控中心了解到,根据近年来的监测数据,有近90%的野生菌死亡病例是由于误食亚稀褶红菇和剧毒鹅膏菌,近期云南省部分地区已发生食用野生菌中毒导致死亡的事件,主要是误食了亚稀褶红菇。

据了解,俗称“火炭菌”的亚稀褶红菇是云南省中毒最严重的毒菌品种,近年来已造成多人中毒,病死率可达70%以上,而外形极为相似的密褶红菇、稀褶红菇却是食用菌,一般人很难区分,需要专业人员结合显微镜及分子生物学鉴定手段才能进行准确鉴别,建议这类菌子最好不要食用。误食亚稀褶红菇后,在1小时内出现症状,开始表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻症状,6小时至12小时会出现全身乏力明显,肌肉痉挛性疼痛,胸闷、心悸,呼吸急促困难,血尿或血红蛋白尿,出现酱油色尿液,严重者12小时后即会死亡。

鹅膏菌中毒主要表现在急性肝肾损害型,通常潜伏期是10小时至24小时,最长可达数日。初期表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎症状。部分患者1天至2天后症状消失,进入所谓的“假性痊愈期”,后续会出现肝、脑、心、肾等多脏器损害的表现或症状,但以肝脏损害最为严重,如出现肝脏肿大,黄疸、肝功能异常,广泛性出血,肝昏迷,少尿、无尿,烦躁不安,甚至昏迷、抽风、休克等症状,病死率高达90%以上,部分患者可有精神症状,一般病程2周至3周。

省疾控中心提醒,还要特别注意“鸡枞”中毒。其实,鸡枞是无毒的,中毒是因为误食了形态与鸡枞很相似的毒菌,如剧毒的灰花纹鹅膏菌、拟灰花纹鹅膏菌、假褐云斑鹅膏菌形态和鸡枞很相似,因此捡食鸡枞要特别小心。

云南多部门发布

预防野生菌中毒预警公告

资料图

今年以来,云南省多部门已发布预防野生菌中毒预警公告。云南省政府食品安全委员会办公室曾于5月20日召开全省加强食物中毒防控工作电视电话会议,总结了2019年全省食物中毒防控工作情况,分析全省食物中毒防控形势,对2020年食物中毒防控工作进行安排部署。

此次会议明确提出:“全省食物中毒防控工作,要做到宣传、管理和打击三结合,对自采误食有毒野生菌、煮食毒性中药材等行为,加大宣传引导力度,提高人民群众自我防范意识和能力”。

资料图

随后,云南省疾控中心、省卫健委又分别于5月27日、29日公开发布了《专家提醒:谨防食用野生菌中毒》、《预防野生菌中毒预警公告》。

云南省卫健委在该预警公告中强调:广大群众要提高自我健康安全意识,不随意采摘食用不熟悉、腐烂、幼小不能辨别的野生菌类。食用野生菌应避免多种类混杂,烹饪加工时一定要烧熟煮透,严禁生吃凉拌,不宜同时饮酒。食用野生菌如出现头昏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁不安、幻觉等症状,应第一时间到最近的医疗机构就医,不要耽误。各级卫生健康部门要做好预防野生菌中毒宣传、监测报告和应急救治各项准备工作,做到早预防、早发现、早报告、早治疗。

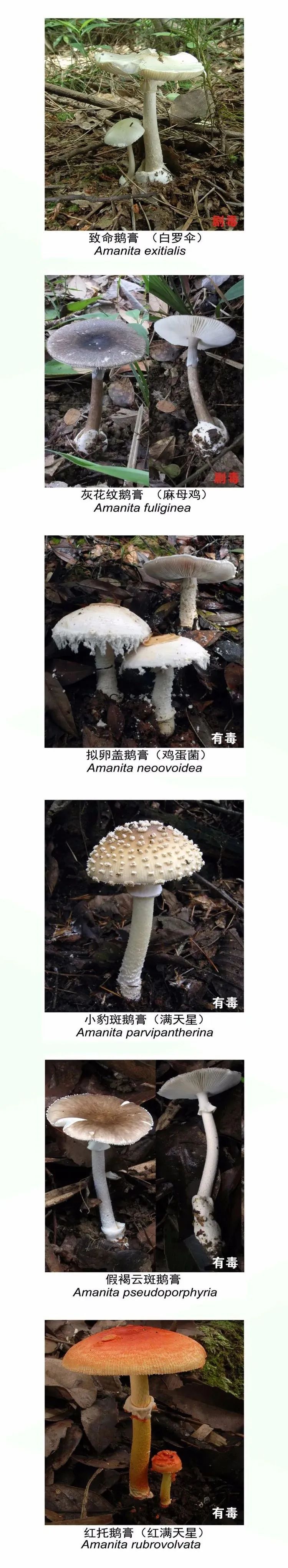

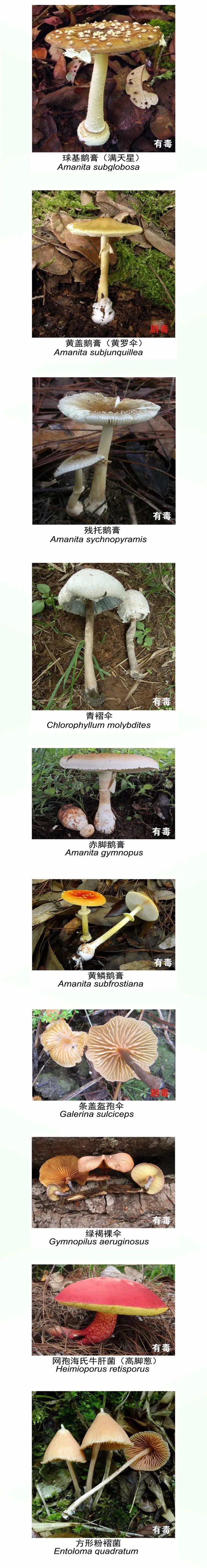

云南有毒野生菌

种类最全识别

除了上文提及的亚稀褶红菇和剧毒鹅膏菌,云南还有这些野生菌有毒,千万不要采摘和食用。

云南省疾控中心再次提醒:

1、不要采集和食用不熟悉的菌类。

2、不论是哪种菌子,都不要凉拌吃,一定要炒熟煮透;吃菌时不喝酒。

3、吃完菌后如有不适,如恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听等症状,应立即前往正规医疗机构治疗。

吃菌中毒怎么办:

食用野生菌后10分钟到48小时内,如出现头昏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁不安、幻觉等疑似食物中毒症状,应提高警惕,及早到医院就诊,同步可以立即采取以下方法:

1、如意识清醒,可让病人饮浓茶或微温开水,然后用筷子刺激咽喉部,促使呕吐。如此喝水、吐出,反复多次。

2、吐、泻严重者,要多饮水并补充电解质(药店出售的腹泻的口服补盐液即可)。

3、在自行救治的同时以最快的速度送病人到医院抢救,避免耽误最佳治疗时间。

来源:云南新闻网综合自云南省疾控中心、澎湃新闻、云南日报等

编辑 沈艺

审核 陈大衡