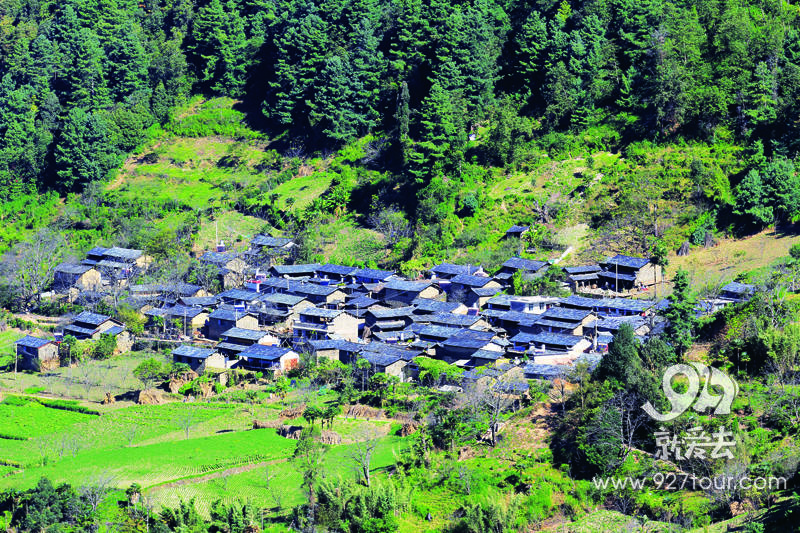

“顺下线”是顺宁(现云南凤庆县)到下关的一条茶马古道。1913年之前,不论是从中原到顺宁,还是从顺宁出关,塘房是重要的一站。从远处眺望塘房寨子,疏密相间的屋顶、墙体,曲折的小路和高低的坡坎,掩映在葱郁的古木中,和浅色的石板屋面一起,构成了朴实而又自然的画图。

茶马古道穿村而过

古时塘房是“顺下线”上一个独特的小村庄,商客从下关到顺宁,都会在塘房歇下,过了塘房就是人烟稀少的金马黑山门。塘房人热情好客,每每遇上不能再继续翻越黑山门的客商,会让客人吃好、住好;如果客商有事要连夜过黑山门,他们会组织村里的青壮劳力,把客商送出黑山门。那些常年来往于下关与顺宁古道上的大马帮,都把塘房村作为古道上歇脚的地方。

塘房到黑山门有 4 公里之长,是古道保存最完整的一段。马蹄印在石头上,成为斟风酌雨的杯盏,白天盛金色的阳光,夜里装一弯如银的月亮。因为是石头铺设,疯狂的野草也无法擦掉这一路的痕迹,反倒是时间越久,越呈现出古道的光彩来。

村里随处可见拴马桩。这些石头打制的拴马桩自己把自己拴到了塘房村的历史中。闲置不用的马驮、马鞍大多被当垃圾处理掉了,只有少数人家阁楼的一角,还会有这些老物件。长达三百多年过往的大马帮留给塘房的,恐怕只有几个老人经常挂在嘴上的故事了。

以前,“顺下线”凤城到鲁史段的茶马古道仍然马来人往,尽管当时已没有从下关前往凤庆县城的客商马队,但沿途村落还有自发组织的马帮,始终承担着乡亲们衣食住行的一切运输。

直到 20 世纪 80 年代末,这条茶马古道随着凤鲁公路的通车才渐渐变得荒芜起来。当塘房村渐渐被世人淡忘,一众摄影人开始把有些寂寞的塘房告诉给了世人,这里才又渐渐热闹起来。

石头上的村庄

漫步在青石板镶成的村中小路,满眼都是石头。塘房村有 38 户人家,远远地看,塘房寨子就像一座经年的古堡,虽然

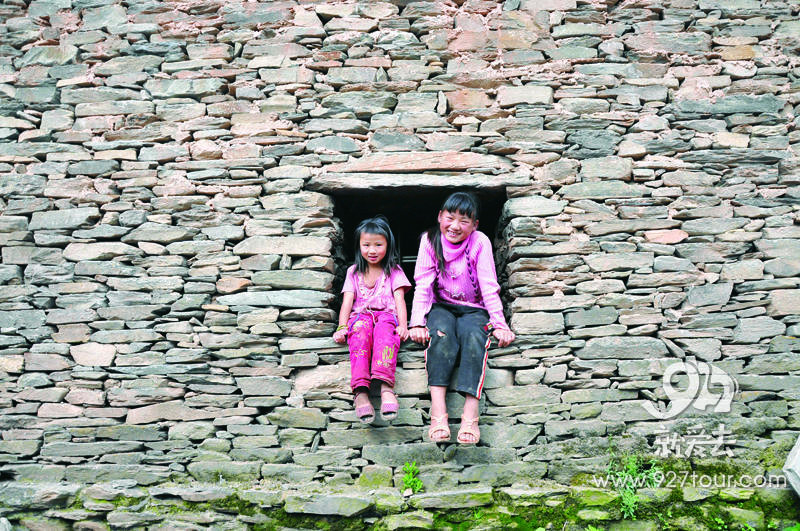

陈旧,住起来却很舒适。塘房村的石板房以石条或石块砌墙,墙可垒至5~6 米高;以石板盖顶,风雨不透。除檩条、椽子是木料外,其余全是石料。一切都朴实无华,固若金汤。这种房屋冬暖夏凉,防潮防火。塘房的男子人人都会石匠活,一家砌屋,全寨相帮,只有关键的地方,如刻龙雕凤去请老石匠。砌数米高的墙体,不用任何粘合剂照样稳固。

屋顶上是大块大块的青石板,石板与石板之间相互搭载,形成雨水无法滴进的屋顶。墙体由很多小石块精心堆砌而成,粘接石块与石块之间的是当地的红泥巴。有些建筑不用泥浆,谓之干砌,主要是只有一层的猪圈或厨房;用泥浆的叫浆砌,则用来建盖两层以上的主要居屋。经过当地石匠师傅的双手,石墙看上去像一件件精心制作的艺术品。

塘房的石板房外部看上去都是石头建成的,但它的真正结构部分却是由木结构支撑的。建筑四周看似牢固的墙体并不承重,而是木构架支撑着楼板和房顶。房屋的承重结构是穿斗式木构房架,石料只作围护结构和屋面防水材料。砌墙用的石板料厚度也不尽相同,一般为 2-10 厘米。

石板房都是悬山顶式建构,屋面均为双坡排水。每块石片的厚度为 2厘米左右,高低叠压,错落有致。屋脊也不用脊瓦,而是将屋面一侧的石片伸出,压住另一侧石片,然后再在屋脊上像瓦一样砌上整齐的石片,形成一道屋脊。屋顶每个坡面的边缘都用较大的石板,中间部分用稍小一些的石板。这样既利于形成屋面曲线,又牢固结实,不易被风掀掉。

塘房的石板房冬暖夏凉,近年来受到游客的热捧,有些人甚至花费财力将塘房的石材运到外地建盖类似的居屋,只是住起来再也没塘房的感觉了。想来,不只是塘房的石板房冬暖夏凉,也因这里的气候营造出宜人的氛围吧。

茶叶的清香

茶马古道穿村而过,塘房也因此沾染了茶叶的清香。这里上了年纪的男人都是泡制“百抖茶”的好手。塘房人好像不喝几泡茶就过不好一天,塘房的一天从茶开始。

主人把一块青石板放在火塘上,一边烧着青石板一边把茶叶放在青石板上。主人的手随着火苗的旺淡忽高忽低,忽左忽右。主人告诉我,这道茶叫青石板烤茶,塘房村很多老人都喜欢这样烹茶。这几年,青石板茶艺还作为茶文化传统表演节目被推向村外。主人顺手抄起一把壶,将泛香的茶叶倒入壶里,冲入开水,刹那间,香气扑鼻而来。主人把茶水冲入杯里递给我,品一口,茶的鲜香浸润着五脏六腑。

Tips:

交通: 塘房离凤庆县城 98公里,每天都有客车前往鲁史,鲁史到塘房 14 公里皆有农村客运车辆,路况好。

住宿: 可住农户家中,一般 40 元 / 晚。

美食 : 塘房火腿历史悠久,味美价廉,还有各种野生果蔬。