追溯爨氏艺术

爨氏统治云南时期,鲜有资料对其民间艺术进行系统完整的记载,然而,结合其历史的大环境,人们仍然能从蛛丝马迹中找到爨氏歌舞的身影。在爨氏被唐朝与南诏国撕裂后,为迎合十分重视歌舞表演的唐朝,同时表明自己已经将南中地区治理得风调雨顺、国泰民安,南诏国曾将爨氏的艺术人才俘虏到南诏国,编排了一出乐舞剧,千里迢迢到长安去表演,这出乐舞剧就叫《南诏奉圣乐》。潘吉光介绍,“这支乐舞气势磅礴,既有爨氏汉族的特点,又融合了地方浓郁的民族特色,演出时轰动了整个朝野。”

“而后在宋朝出现的《五花爨弄》,实际上也是从爨氏艺术传承而来的。”公元1116年至1117年,宋徽宗时,大理国王段正严派遣“爨氏”后裔乐舞入宫,爨人“以乐人、幻戏,名《五花爨弄》博得徽宗爱之,以供欢宴,赏赐不胔”。“这是有关爨氏歌舞最早的记载。”潘吉光说:“而后,元明清陆续有人对《五花爨弄》进行考证。”清人陈其年、王思训有记:“有幻师爨弄,善舞能掸”,“掸国进幻人其术,传至宋时尤盛,徽宗名之《五花爨弄》”。“《五花爨弄》是一场含纳了很多艺术形式的表演,清朝的陈其年、王思训不仅论证了掸人献乐的历史,还考究了《五花爨弄》的艺术表现形式,其中包含了舞蹈、音乐以及幻术,幻术应该是杂技、魔术一类的融合。”潘吉光解释道。

明朝时期,三大才子之一的杨慎为《五花爨弄》提供了乐舞族属依据:“逡巡乌爨弄,嗷啕白狼章。乌爨,古之乌蛮,今之猡人也。其乐谓之爨弄”。其后,《五花爨弄》在广大中原地区与汉文化融合,将其舞容入乐、入戏而传演于后世。“《五花爨弄》一直延续到明朝,是爨氏文化最典型最有代表性的一种艺术形式。”潘吉光说,“遗憾的是,这种五花八门的艺术形式已经失传了,部分在中国戏曲史上的元杂技内有所表现,历史的记载仅仅留下了《五花爨弄》是用什么去表现的,至于怎么去表演,没有人能说得清楚。”

虽然无法完整重现爨氏歌舞,但随着历史的变迁与发展,爨氏文化被云南其他少数民族吸纳,“特别是白族和彝族”,至今在白族和彝族的文化、习俗中仍然能找到爨氏文化。“爨氏乐器的遗风大多为白族所传承,古代,我们西南少数民族弹奏的乐器非常少,最开始是吹叶子和竹子,后来慢慢发展才演变为吹葫芦、芦笙,基本上乐器的形式都是吹、打,但是白族地区却有弦乐弹奏,这就是受爨氏带来的中原文化影响的结果。”潘吉光举例说。

此外,从陆续出土的一些铜器及壁画中,爨氏艺术的身影有迹可循,“一些少数民族是不允许女人唱歌跳舞的,但是在晋宁出土的爨氏时期的铜器上却有男女一起表演节目的雕像,动作十分优美,这就是爨氏的踏歌,是一种边唱边跳的艺术表现形式。”在东晋霍承嗣墓的壁画中,两排穿着类如彝族诺苏支系民族服装的人,跳着形似踏歌的图案被发掘,“从壁画来看,爨氏艺术很有可能已经与当地的少数民族融合,并且当时可能设有乐舞奴隶供奴隶主行乐宴享。可以说,爨文化承续了滇文化和西域文化的精华。”

排演爨氏歌舞

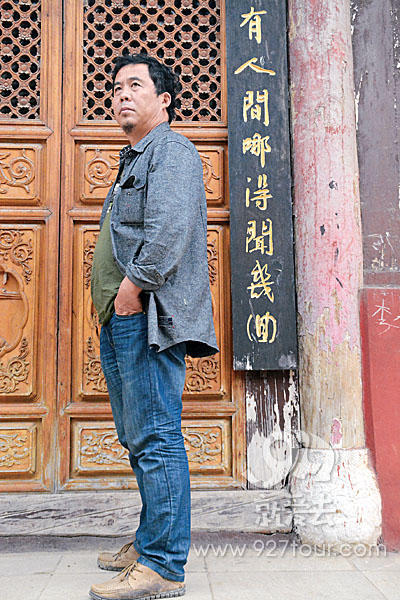

土生土长于爨文化发祥地之一陆良的潘吉光深陷爨文化的魅力之中,“以曲靖爨文化为代表的滇中文化是滇文化的一个阶段,主要的表现就是当时人们的生活、生产方式以及歌舞等习俗。”潘吉光说,“在这段历史中,震撼的历史事件和鲜活的人物成为了文学艺术创作取之不尽的源泉,为了使爨文化在民族艺术上呈现蓬勃生机,将爨文化艺术推向西南艺术史上的颠峰,陆良县滇剧团着手创作、整理部分爨氏歌舞作品,用歌舞的形式展现爨文化的发展过程和历史精萃。”

2000年,由潘吉光编排、导演的《爨乡神韵》在陆良国际彩色沙雕节开幕式上精彩亮相,演出现场空前热烈,广受观众欢迎。“这台歌舞剧的内容主要来源于大小爨碑上有关当时人们生活的场景,我们不仅挖掘了爨文化的表现形式,还糅合了民族文化,编排了狩猎舞、播种舞、庆典舞、建房舞、爱情舞等一系列歌舞。”据潘吉光介绍,播种舞体现的是一种汉文化的生产方式,同时加入了少数民族的祭祀仪式动作,使舞台表现更有张力,文化内涵更为深厚,“爨氏统治时期,中原来的南中大姓实行农耕,而在少数民族地区,耕作是少不了祭祀的,因此,通过挖掘各民族的习俗,我们编排了这样的一场歌舞。”

此外,爨碑上记载的词语联想情景在歌舞剧中得到了生动的再现,“爨碑上所撰写的‘牛马被野’一词说明了爨氏统治时期和平安稳的生存环境,满山遍野都是牛和马,依据这个词语,我们编排了一个场景,用人造型出一头牛,让一个小孩坐在牛身上,前面有大人牵着牛走,后面则挑上谷子,代表收成。”情景音乐响起后,舞台上跳起了栽秧的舞蹈,演员边唱歌边播种,场面十分宏观。

“还有一幕兵舞也是依据爨碑上的词语创作而成的。”潘吉光介绍,“南中磐石”即为舞蹈的原型,南中磐石是爨龙颜碑中的一句话,“南中有磐石说明了爨氏家族的强大地位,而要真正做到经济、政治的发展,没有强大的军队护卫几乎是不可能的。”