因为农耕文明,人类对于土地的崇拜历来厚重

地若无土,难承万物

五谷粮食让人们得以繁衍生息

土,孕育生命

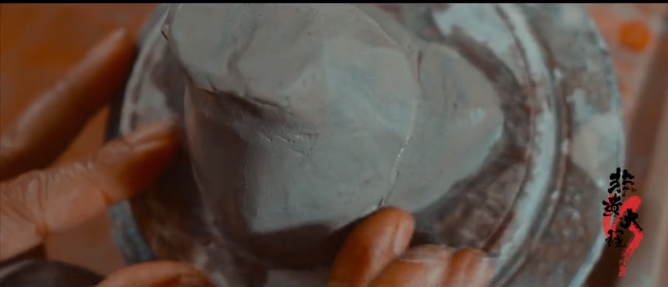

富有想象力的匠人们也通过双手

令土千变万化

创造着无限可能

追根溯源

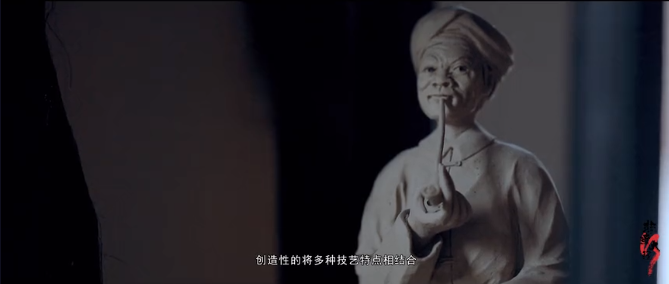

泥塑,俗称“彩塑”,泥塑艺术是中国民间传统的一种古老常见的民间艺术。即用黏土塑制成的各种形象的一种民间手工艺。大理白族传统泥塑在结合了各地风格及技术的基础上,融合、传承了前人的精华,创造性的将多种技艺特点相结合,以大理各族中的传说故事为题材使其更具表现力。

这位在喜洲街上骑车遛鸡的人叫苏龙祥

他从小就喜欢养小动物

祖上三代人都是从事泥塑、面塑的传统手工艺人

这些神形兼备的泥塑就是出自他手

八岁在父亲身边打下手

十年的观摩学习

如参禅般静默不语

累积下的修行

让他在十八岁终得以入行

苏龙祥(泥塑省级代表性传承人):“我父亲在老宅院拆下来一只瓦猫,我看到这只瓦猫的形象就觉得非常有意思。”

由于喜爱动物的性格

苏龙祥对瓦猫产生了浓厚的兴趣

一次偶然的机会

他从民间一位老人的口中听到了瓦猫报恩的故事

他立即决定要把这个感人的故事让更多人知道......

技

瓦猫除了镇宅、辟邪的用途外,

在造型上也寓意良多。

头顶上立起的三根尖,

代表天时地利人和,

中间的“人和”被做得很高,

代表长辈希望子女能遇到贵人,

鼻子的造型像一块骨头,

表示我们的生命是父母给与的,

“天赐母骨”教育子女一定要孝敬父母

夸张的大嘴巴,预示着吸财气,

将好的东西吸收进来,

瓦猫不单单是一种图腾的形象,

其实它代表了中国的传统美德,

也表现了白族人的一种文化,一种信仰。

传

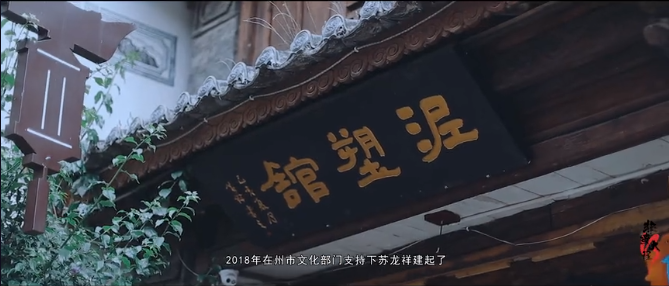

2018年,在州、市文化部门支持下,苏龙祥建起了泥塑面塑传习所和传习馆,旨在传播民族文化、传承非物质文化遗产。2019年他被评为泥塑省级代表性传承人。

苏龙祥是一个念旧的人

他时常会怀念起小时候在洱海边

渔民在船上做饭,小孩在岸边自由奔跑的景象

美好又和谐

多年间,苏龙祥收了200多位徒弟

有人留,也有人走

但他总是尽心尽力的将自己的技艺

毫无保留的传授给每个前来学习的人

生活的片段是创作最佳的灵感来源

《开秧门》这件耗时五个多月的作品

展示了白族人民在栽秧前隆重的仪式

以此祈求来年的风调雨顺、五谷丰登

四季轮回,转眼入秋

前世的尘埃是非,已然成灰

世界再嘈杂

苏龙祥的内心依然平静

择一事 终一生

深厚的文化源流

正是因为有这些匠人们的坚守

才会随着时代的洪流

不停的流淌向明天!

来源:大理广播电视台

编辑 沈艺

审核 陈大衡