“山水之间有这样的一个镇市,真是世外桃源啊!”喜洲,是老舍《滇行短记》中的那个奇迹。

(杨士斌 摄影)

(杨士斌 摄影)

三坊一照壁、四合五天井,那雕梁画栋的一墙一院,为人们串联起回望喜洲千年历史的画卷。小镇街上,常有载着游客观光的马车经过,哒哒的马蹄声,叩响一段仿佛穿越的旧日时光。

(杨旭光 摄影)

(杨旭光 摄影)

在喜洲,有着比其他乡镇更整齐漂亮的阡陌田垄,一季季的稻田、麦田、油菜花田绿了又黄,成为远近游客热衷打卡的网红景点。

(徐俊 摄影)

(徐俊 摄影)

在看见诗和远方之外,当地人日出而作、日落而息的田园栖居生活构成了更加丰富和迷人的喜洲。稼穑集农耕文化艺术馆,就是打开另一面喜洲的一扇窗。

稼穑集由原来喜洲杨氏宗祠的祠堂改造而成,一共有7个场馆,主题围绕人与土地的关系,为我们呈现了喜洲自古以来的农耕发展和农民生活方式。

老一辈人司空见惯的农具,看上去毫不起眼的老物件等,通过创造性的装置和抽象手法,呈现出更符合当代人审美的全新面貌。“将积淀上千年的农耕文化和生活智慧保留下来,让一代代后人明白土地的可贵。”场馆设计与策划者田飞为人们构建了一个新奇的互动空间。

“种之馆”里,红豆、小麦、绿麦等几十种农作物的种子用树脂封装后,拼成一面种子墙,当你注视它们,仿佛在跟这片土地对话。

中间的展柜上,是当地从春耕翻地,到收获碾米等所用的农具复刻模型,墙上配合有老照片画面展示,一幅幅热火朝天的劳动场面跃然眼前。

在“秧之馆”,一组长达5米的泥塑作品,展现了喜洲最具代表性的农耕文化活动“开秧门”。

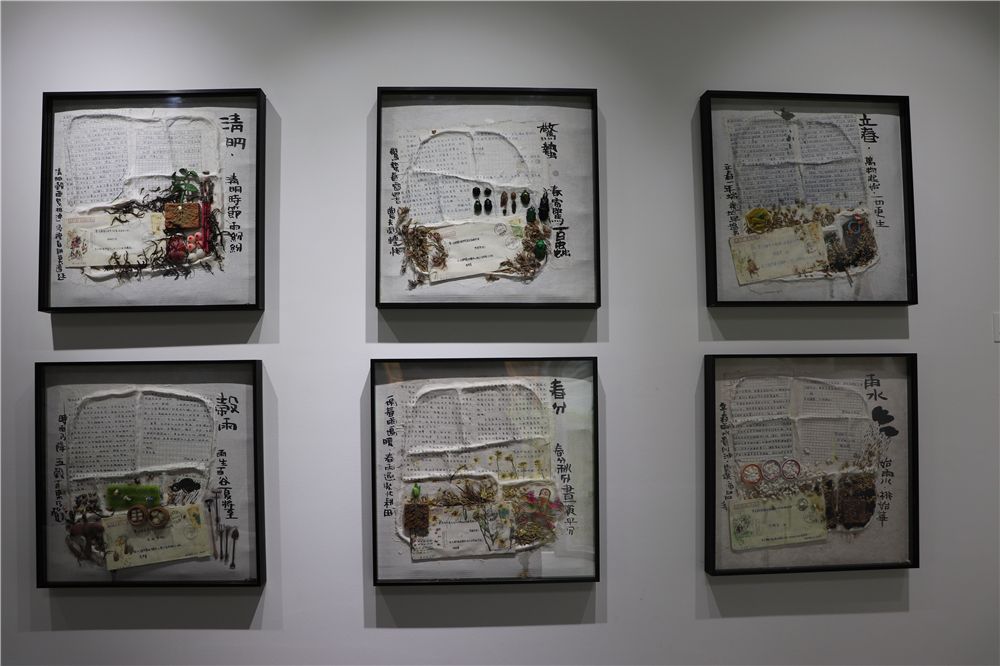

墙面陈列的《二十四封信·节气》,描绘出喜洲不同节气时令的变化和民间习俗。

穿过连院的小径,步入“秝[ lì ]之馆”,最引人注目的是一面升斗墙,木质的升斗“装载”着喜洲的黑白老照片,记录了从1958年夏季开始的当地农人面貌和农耕景象。

“稦[ yī ]之馆”则复原了村公所、供销社、电影院和老厨房等场景,很多布设都来自村民们主动捐赠的老物件,每个细节充满着年代感,让人恍如置身一部老电影。

用旧文档做的白色桌椅;工分证拆分后重组的工分墙,看似不起眼的文书、票据,讲述着整整三四十年这片土地上的耕耘和变迁。

“穑[sè]之馆”表达的主题是收获,一楼陈列了风车、碓和谷子,二楼则布满了不同科属的植物标本。

稻谷堆里,黑白电视机放着老电影《五朵金花》和喜洲农民收割的画面。

在“稼之馆”里,陈列着社员证、公粮票据等关于农耕的文献资料,还有喜洲第一版本的户口册等珍贵文件。当我们将视线放慢,透过这些泛黄的书页,一段远逝的时光和记忆又重新苏醒。

最后的七号馆“稷之馆”是产品供销社,里面有稼穑集与本土设计师和非遗传承人合作设计的各类文创作品,还有花酿果酒、“喜油”“喜米”等特产。

同时,这里也是休息区,可以坐下来,尝一尝结合当地农时和粮食作物制作的甜点、饮品,细细体味这一方饮食烟火的独特味道。

在农耕馆的中央,是一片三分大的田地,眼下,种植的冬麦正扬着日渐饱绽的麦穗,以一种鲜活的方式,向每一位来访者讲述关于这片土地的故事。越来越多的游客慕名而来,稼穑集成为喜洲旅游新的打卡热门。

“在古镇建这样一个场馆,非常有意义,就像把时光凝固下来一样,让我们可以感受过去,也更加了解喜洲的文化和生活。”两位来自西安的游客开心说道,走进稼穑集,成为他们喜洲之行的意外惊喜。

稼穑集喜洲农耕文化艺术馆

地址:喜洲古镇市坪街喜洲印刷厂

开放时间:09:00-17:30;免费参观

咨询服务电话:19987216792