我们国家是一个民族众多的大家庭,56个民族亲如一家。民族共同体意识的提出,是马克思主义民族观的升华,是党的民族理论的创新。我们党是一个用马克思主义理论武装起来的政党,在处理民族关系的历史进程中,遵循了民族团结、繁荣、平等的原则。100年来,党在民族问题、民族关系上不断实践、总结、升华,形成了具有中国特色的社会主义民族理论体系。从“各民族一律平等”到“汉族与少数民族、少数民族与汉族、少数民族与少数民族之间相互离不开”的“三个离不开”再到“绝不让一个兄弟民族掉队”“各民族手足相亲,守望相助”“像石榴籽一样紧紧拥抱在一起”。当前,以习近平同志为核心的党中央提出了“铸牢中华民族共同体意识”,其核心要义就是:在长期的历史发展进程中形成的政治上的团结统一,文化上兼容并蓄,经济上相互依存,情感上相互亲近,你中有我,我中有你,谁也离不开谁的民族共同体,是建立在共同历史条件,共同价值追求、共同物质基础、共同身份认同,共有精神家园基础上的命运共同体。

(腾冲司莫拉佤族村)

一

早在1922年7月,中国共产党二大就提出了“民族平等”的民族政策;1929年12月毛泽东在古田会议决议写到,为了宣传群众、组织群众,形成民众的共同认知;1935年5月9日红军进入彝族地区,强调了“不许开枪”的纪律。刘伯承认为,红军是为穷苦人谋利益,就必然会赢得穷苦人的信任。1935年5月19日刘伯承率领红军先遣队进入冕宁之前,中革军委就下达了《总政治部关于争取少数民族工作训令》,要求绝对的尊重少数民族的宗教习惯。红军先遣队进入冕宁县城后,又以朱德总司令名义下发了《中国工农红军布告》:“呼吁夷族群众赶快团结起来,共把军阀驱逐,设立夷人政府,夷族管理夷族”。先遣队进城后,打开监狱,放出夷族人质,开仓放粮,送钱送医送枪。为此,有了著名的刘伯承与彝族首领果基小叶丹“歃血为盟”的经典佳话。5月23日,果基小叶丹亲自给红军带队,直到大渡河安顺场,并组织彝族群众护送红军后续部队到大渡河。红军还帮助组建了“中国工农红军古基支队”,果基小叶丹任小队长,刘伯承亲自授旗。红军长征中,经过的彝族、苗族、藏族、羌族、回族等十几个少数民族地区都认真贯彻党的民族政策,妥善处理民族关系,进行了我们党民族理论的初期探索与实践。1934年12月,中央红军进入广西龙胜县,这里居住着苗、瑶、侗、壮等民族。在进入之前,红军政治部就《关于苗瑶民族中工作原则的指示》。红军到了川康地区,那里住着藏族、羌族,在红军到之前,当地藏族群众受到国民党的反动宣传,红军没到,老百姓就躲了起来。当红军到后,朱德总司令下令:一要尊重当地的风俗习惯;二要爱护藏民的一草一木;三要在藏民没有回家之前,不准进他们的屋;四要看管并喂养好藏族同胞留在家中的牛羊。当时,正直春耕时节,朱德发动总部机关干部和战士替藏族同胞种地。所做的一切让涉藏地方群众深深感动,红军也被藏族同胞称为:“救苦救难的活菩萨”。在大金川,军民关系融洽,红军缴获的枪支全部交给了当地藏族人民组建的政府,红军在阿坝地区得到了当地藏族政府和各族人民的支持,他们给红军提供粮食约1000万斤,牛羊马猪等牲畜20万余头。长征对最初的民族共同体认识及民族工作也是一次伟大的胜利。红军北上时,以当地藏族为主的博吧政府组织了上百人为红军当向导做翻译。长征途中,红军帮助建立了彝族、苗族、藏族、回族、土家族等十几个民族自治政权,这也是中国共产党人对民族区域自治的早期探索。甘南土司杨积庆囤积好粮食,命令属下撤出防区,把仓里的粮食主动送让给红军,为突破天险腊子口有了物质支撑。为此壮举,杨土司被国民党以通共罪名杀害。1936年5月到了陕甘宁回族地区,红军与当地的回族群众建立了鱼水情深的友谊。这是以马克思主义武装起来的政党独立自主地解决和探索本国的民族关系和民族问题,摸索和铺就了共同体意识的道路和底色。

(大理喜洲白族村)

二

新中国成立后,中国共产党为了民族地区的发展、繁荣、进步。成立了自治区、自治州、自治县和民族乡等各级的民族自治政权,在党的领导下,全国成立了5个少数民族自治区。其中,云南就成立了8个民族自治州,29个自治县。改革开放时期,中国共产党在探索中国特色社会主义道路的征程上,始终把民族地区的繁荣、发展放在较高位置。在政治上,出台了一系列的政策措施,制定了一系列的法律、条例,千方百计培养了一大批少数民族干部,许多少数民族干部走上党和国家机关重要领导岗位。开设和建立了许多各层级的民族班、民族院校,加大对少数民族的人才培养力度,涌现了一大批少数民族的各项各业的高尖端人才。经济上,通过西部大开发,民族自治地方的特殊政策、脱贫攻坚、沿边开放、建立示范区等优厚政策,促进了民族地区的经济、社会发展,民族地区群众生活上、精神上发生了翻天覆地的变化,幻化了人类历史上的一个又一个的奇迹。当前民族地方的经济、社会发展理念、路径、成果均全面融入了全国,乃至全球的发展格局,实现了相互促进、相互依存的发展局面。

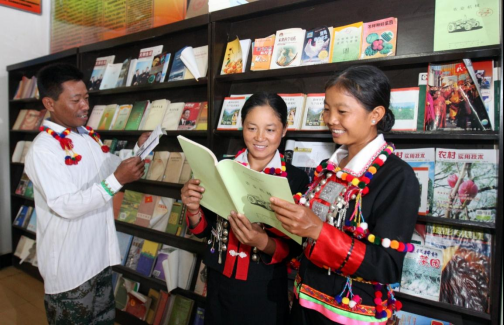

(在图书馆学习的云南民族大学各民族学生)

三

云南是我国直过民族主要聚居区。久困于穷,冀以小康。这是中华民族孜孜以求的千年梦想,这是中国共产党人前赴后继的百年拼搏。在摘掉“贫困帽”之前,全省9个直过民族191万余人中,贫困人口有73万余人,贫困发生率高达38.2%。1954年,新中国对独龙族、德昂族、基诺族、怒族、布朗族、景颇族、傈僳族、拉祜族、佤族等9个民族采取不分阶级、不搞土改的政策,从原始社会等社会形态直接过渡到社会主义社会。但在一段时间里,直过民族群众发展条件落后,贫困问题突出,是脱贫攻坚“最难啃的硬骨头”之一。

永葆赤子之心,这是一个人民政党薪火相传的制胜法宝。以习近平同志为核心的党中央以超凡的政治视野和勇毅的使命担当,开启了新时代的伟大征程。为了人民、依靠人民,中国共产党人迎难而上、接续奋斗,凝聚起民族复兴的磅礴伟力。2015年1月,习近平总书记在云南考察时强调:“全面实现小康,一个民族都不能少。”新时代的太阳,照进云岭大地。党的精准扶贫政策,推动直过民族摆脱贫困,融入现代文明,积聚了共同体意识的磅礴力量,迎来千年一跃。

(云南民族村各族群众)

全面宣传贯彻习近平总书记“全面实现小康,一个民族都不能少”的重要指示精神,云南9个直过民族共建美好家园、共享幸福生活的生动实践和守望相助、自强不息的奋斗。各地党委、政府围绕在全力改善生产生活条件的同时,坚持扶贫和扶志、扶贫和扶智“两个结合”,注重发挥好党员干部的“引领”作用、政策的“导向”作用、群众的“主体”作用,下大力气改变“直过民族”安贫乐道、固步自封的现状,实现“输血”向“造血”转变,激发脱贫致富的内生动力。扎实开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,把习近平总书记和党中央、国务院的关心、关怀宣传到村村寨寨、家家户户。加强乡风文明建设,教育引导贫困群众转变思想观念,抵制陈规陋习,拔除“等、靠、要”思想穷根,全省各民族发生了千年跨越和巨变:

怒江州贡山县独龙江乡山高谷深,曾是全国最为贫穷的地区之一。石斧、石磨等石器仍是独龙族常用工具,少数独龙族同胞还“穴居”在山洞里。饥饿和寒冷是独龙族同胞最刻骨铭心的记忆。家里种的粮食最多只够吃半年。缺粮时,村民靠采野果、挖野百合等充饥。最难熬的是漫长的冬天。没有棉被、缺少衣物,赖以抵御寒冷的只有火塘。独龙江乡曾经与世隔绝,1999年才通了简易公路,但每年仍有半年大雪封山。2014年4月,穿越高黎贡山的独龙江公路隧道贯通。从此,独龙江乡彻底告别了大雪封山的束缚,迈上了跨越发展的轨道。

(当年施工中的独龙江公路高黎贡山隧道)

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央非常牵挂着独龙族同胞。2014年,独龙江公路隧道贯通前夕,习近平总书记写信勉励独龙族同胞加快脱贫致富步伐;2015年1月,习近平总书记到云南考察时,会见了高德荣等贡山县独龙族干部群众;2018年,独龙族实现了整族脱贫,成为我国第一个整族脱贫的少数民族。为此,独龙江乡党委给习近平总书记汇报了这一喜讯。2019年4月10日,总书记回信祝贺乡亲们,“得知这个消息,我很高兴!”,他在信中写道:“让各族群众都过上好日子,是我一直以来的心愿!”。他鼓励乡亲们再接再厉、奋发图强,“脱贫只是第一步,更好的日子还在后头!”。现在,独龙族同胞的日子一天比一天好,感党恩的情怀更加浓烈,共同体意识更加铸牢。

(贡山县独龙江乡)

怒族是怒江大峡谷古老的土著民族之一,主要分布在怒江州的泸水市、福贡县、贡山县等地。千百年来,怒族一直在高山峡谷中艰难谋生,是从原始社会直接跨入社会主义社会的民族。新中国成立前,怒族绝对贫困人口几乎是100%。怒江州福贡县匹河怒族乡,是全国唯一的怒族乡,怒族人口占比达95%,截至2018年,贫困发生率仍高达57%。过去,落后的交通、闭塞的环境,让怒族人过着几乎与世隔绝的贫困生活。据有关资料记载,在16世纪以前,怒族还处在新石器时代的晚期,生活以采集和狩猎为主。

(福贡县匹河怒族乡知子罗村的村民)

2015年,全国打响脱贫攻坚战,在党组织的引领下,大量人力、技术、资金等汇聚到怒江峡谷,怒族群众的生产生活迎来历史性转变,他们纷纷搬进新楼房,发展现代农业,改变生活陋习,特别是基础设施建设迈上新台阶。1954年新中国成立初期,怒江州境内没有一条公路,如今全州已有136座各类跨江桥梁,乘车沿着怒江行走,人行吊桥、汽车吊桥、钢铁大桥等各种桥梁映入眼帘,如同在参观一座巨大的“桥梁博物馆”。大大小小的桥梁连通了怒族村寨与外面的世界,也连通了每一位怒族群众通往梦想的道路。尤其是2019年美丽公路的建成通车,将怒江州的村村寨寨连在了一起。

(怒江州的乡村公路)

傈僳族是我省特有的少数民族,主要聚居在怒江州、迪庆州维西县和楚雄、丽江沿金沙江河谷。傈僳族历史悠久,16世纪后从外地迁入怒江、澜沧江两岸的高山峡谷中,在此繁衍生息。因世代生存于大山中,傈僳族群众几乎与现代文明脱节,长期处于落后状态。新中国成立以来,傈僳族群众生产生活条件逐步改善,但贫困问题依然严重。近年来,特别是自脱贫攻坚战打响以来,傈僳族终于冲破了大山的阻隔,实现了从“千脚房”到安居房、从“鸟路鼠道”到“四通八达”、从刻木记事到5G信号覆盖的转变。勤劳勇敢的傈僳族群众正摆脱贫困,迎来崭新生活。

(欢庆阔时节的傈僳族群众)

碧罗的傈僳语意为“美丽的山谷”,位于碧罗雪山下的深山里,河谷两侧都是高山。傈僳村民依山而居,可耕作土地十分有限,因此,自然和历史条件对这里的经济社会发展构成了严重制约。再加上交通闭塞、教育不发达、文化落后、人才匮乏,发展经济存在一定的难度。白济汛乡碧罗村是维西县精准扶贫脱贫攻坚的主要战场之一,傈僳族群众占总人口的99.9%,全村共有精准识别贫困户178户754人。如今,谁也没有想到,这个远近闻名的“穷村”,眼前的日子能如此踏踏实实地富起来——水泥路通到了家门口,还有了路灯,有了太阳能热水器,有了公共厕所;当地种的糯山药形成了产业,村里有了自己的加工厂;木香、当归等药材也打开了销路,不仅卖到了网上,还出现在上海这样的大城市柜台中。

西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡洛特老寨有30余户150多人,和其他基诺族寨子一样,仅仅几十年前还过着原始部落刀耕火种的生活。基诺族有2万多人口,1979年被确认为我国最后一个少数民族。1980年基诺族农民人均纯收入106.74元,1998年1088元,2013年8558元,2018年11757元,2019年基诺族实现了整族脱贫。

(景洪市基诺山基诺族乡)

基诺山乡从群众最渴盼的愿望入手,加大基础设施建设,提升百姓幸福指数。现在,基诺族群众喝上了放心水、住上了安全房、在家门口就能看病。走进基诺山,映入眼帘是天蓝、水清、山绿的优质生态。基诺山乡群众一直像保护眼睛一样保护生态,像珍爱生命一般珍爱生态环境,那漫山遍野的绿色资源正丰厚回馈给基诺族群众,良好的生态成为了村民的“绿色银行”。

(景洪市基诺山茶厂)

在保山市施甸县木老元布朗族彝族乡和摆榔彝族布朗族乡,生活着“直过民族”之一的布朗族群众。千百年来,这个“住在山上”的民族祖祖辈辈以狩猎为生,过着刀耕火种的生活。在2015年,木老元乡和摆榔乡共有建档立卡贫困人口4025人,贫困发生率近30%。近年来,围绕布朗山乡特色产业体系,帮扶单位在木老元乡和摆榔乡投入近亿元产业发展资金,帮助发展烤烟、茶叶、畜禽、林下经济,创新“公司+基地+合作社(党组织)+农户”等产业模式,让昔日贫瘠的山地,焕发勃勃生机。

(勐海县布朗山布朗族乡)

2008年11月17日,时任中共中央政治局常委、中央书记处书记、国家副主席的习近平来到多民族聚居的西双版纳州勐海县勐遮镇曼恩村,对该村根据自身条件,通过各种方式整合土地搞农业综合开发取得良好的经济效益和生态效益给予充分肯定,勉励他们再接再厉,继续做好生态高效农业这篇文章。他强调,要坚持推进农村改革发展与建设社会主义新农村的目标相一致,与走有中国特色的农业现代化道路相统一,与形成城乡经济社会发展一体化新格局的要求相协调,努力开创“三农”工作新局面。而勐海县布朗山布朗族乡,也是全国唯一的布朗族乡。全乡2万余人中,有1.4万余人是布朗族。岩温尖家所在的布朗山乡老曼峨寨,是布朗山最古老的布朗族寨子,建寨已有1380年历史。在老曼峨寨周围,漫山遍野都是茶树,树龄小的一二十年,老的三四百年。村民把茶叶分为古树茶和混采茶,前者采自树龄百年以上的古树,全寨有一万多亩;后者是从百年以内的大小茶树混采,全寨有两万多亩。贫穷落后的时代,布朗族人民用采制的茶叶去坝区换取粮食、盐巴和铁器等生活必需品。虽然种茶延续千年,但在漫长的历史中,茶叶除了满足生活需要,并未给布朗族人民带来更多财富。脱贫攻坚中,当地党委、政府还是做起了“茶”产业这篇文章。农业部门派出技术员,为村民提供免费技术培训,包括采茶、炒茶、揉茶、晒茶、修枝管护、防治病虫害等内容。政府还协调联系茶企,解决村民茶叶销路问题。布朗山乡贫困人口已从1013户4387人下降到动态清零。

(正在采茶的布朗族群众)

苦聪人,1987年经云南省人民政府批准,归属为拉祜族称谓,主要分布在普洱市镇沅县和红河州金平县等地。镇沅县有苦聪人15263人,约占全省苦聪人总数的一半,占全县总人口7.4%。镇沅县苦聪人主要聚居在者东、九甲、和平、三章田4个乡,有28个村委会、344个村民小组。拉祜族(苦聪人)居住在哀牢山自然保护区边缘,山高林密、沟壑纵横、气候冷凉,生存条件极为艰难。新中国成立后,苦聪人从原始社会直接过渡到社会主义社会,在生产生活中仍然保留和沿袭了一些传统的生产方式和生活习俗,社会发育水平低,贫困人口多,贫困程度深,一直是发展的重点和难点地区。多年来,各地对拉祜族(苦聪人)加大扶持力度。但是由于历史、自然等原因,苦聪人聚居地区基础设施仍然落后,产业结构单一,经济发展缓慢,绝大多数苦聪群众仍未解决温饱问题。2020年4月,云南正式宣告拉祜族实现整族脱贫,历史性告别绝对贫困。打赢脱贫攻坚战,唯有实干,方能决胜。干群同心、尽锐出战、冲刺脱贫,拉祜族贫困群众“吃穿不愁”已基本解决,住房安全问题基本解决,义务教育发展基本均衡通过国家验收、学校办学条件达标,符合参保条件的建档立卡贫困人口均已参加基本医疗保险、大病保险,建档立卡贫困户饮水安全均有保障,交通、电力、广播电视覆盖率、网络宽带覆盖率、医疗设施、活动场所均已达标。

景颇族主要聚居在德宏州山区,少数居住在怒江州与缅甸克钦邦接壤地区。在2010年第六次全国人口普查中,景颇族总人口数为147828人。“日子苦,连盐巴都没得吃”,虽然守着良好的资源禀赋,但因社会发育迟缓、长期偏僻闭塞,过去景颇族村寨深陷素质型贫困之中。或是缺乏内生动力、存在“等靠要”思想,或因受教育程度不高、缺乏脱贫致富技能,直过民族地区素质型贫困现象突出,直接影响“造血”能力。芒市西山乡有1.2万余人,景颇族人口占92.8%,人均有耕地5亩、林地17亩,资源禀赋可谓良好。但由于社会发育迟缓、长期偏僻闭塞,西山乡发展滞后,2014年贫困发生率还有23%。党的十八大以来,脱贫攻坚战中,西山乡党委政府因地制宜培育特色产业,注重技术培训和市场开拓,激发群众内生动力。目前,西山乡甘蔗种植已发展到3万余亩,百香果、澳洲坚果等新产业快速兴起。2018年,全乡农民人均纯收入达8240元。

(芒市三台山德昂族乡)

德昂族要脱贫与全国全省全州同步实现小康,面临的基本困难、贫困问题十分严重,呈现出民族整体综合性贫困,自然环境恶劣,生产方式落后,生产水平低;基础设施薄弱,产业结构单一。德昂族脱贫的根本障碍:观念落后,“被动性”突出,教育十分落后,劳动力综合素质低。芒市三台山乡是全国唯一的德昂族乡,现有德昂族人口4351人。由于经济社会发展的基础差、底子薄、起步晚,当地群众一直比较贫困,2009年全乡的农民人均纯收入仅有2000多元。三台山乡深入实施产业扶贫、科技扶贫、到户增收等一系列扶贫措施,因地制宜引导群众发展种植业、养殖业等特色产业,增强了德昂族群众增收致富的能力。目前全乡36个村民小组均已实现“五通”(通路、通水、通电、通广播电视、通电话),大部分农户已经搬入新居或即将搬入新居;大多数村民有摩托车和拖拉机,一些人还买了汽车。现在全乡已“脱贫摘帽”。

(芒市三台山德昂族乡)

佤族主要居住在云南西南部的沧源、西盟、孟连、耿马、澜沧、双江、镇康、永德、腾冲等县。根据2010年第六次全国人口普查统计,我国的佤族总人口数为429709 人。近年来,佤族地区的旅游业发展迅速,佤族人民与外界的交流日趋频繁,阿佤山已成为广大游客旅游观光的理想目的地之一。2020年1月19日,中华民族传统节日农历春节即将到来之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到保山市所辖腾冲市清水乡三家村中寨司莫拉佤族村,了解乡村振兴和建设少数民族特色村寨情况。“司莫拉”在佤语中意为幸福的地方。该村有500多年历史,是中国传统村落、少数民族特色村寨,佤、汉、白、傣等多个民族和谐共处。在村民李发顺家聊起家常,习近平总书记听了脱贫的生活情况后,十分高兴。他指出,乡亲们脱贫只是迈向幸福生活的第一步,是新生活、新奋斗的起点。要在全面建成小康社会基础上,大力推进乡村振兴,让幸福的佤族村更加幸福。

(沧源佤族新村寨)

阿昌族是云南省7个人口较少民族之一,主要聚居在德宏州梁河县曩宋、九保、陇川县户撒和芒市江东乡。全国阿昌族总人口为39555人。2014年,德宏州阿昌族有贫困人口5859人,贫困发生率高达17.95%;2019年末,德宏州阿昌族贫困发生率下降至0.53%,实现了整族脱贫。九保阿昌族乡是全国仅有的3个阿昌族乡之一,2014年贫困人口为269户904人,贫困发生率5.76%。自脱贫攻坚工作开展以来,拿出绣花功夫,以滚石上山、爬坡上坎的攻坚精神向贫困持续发起总攻。为解决村集体和老百姓的收入问题,九保阿昌族乡把产业就业扶贫作为根本出路,着力在产业链上做加法,构建“龙头企业+专合组织+致富能人+贫困群众”产业发展机制,提升贫困群众产业发展过程中抵御市场风险的能力。按照“宜养则养、宜种则种、养种结合、长短结合”的原则,落实扶持资金,加强技术培训,因户实施短期有收益、长期可致富的种、养、小买卖、小作坊“四个增收”工程,不断提高老百姓的收入。

(陇川户撒阿昌族乡)

怒江州兰坪县通甸镇德胜村属于典型的普米族聚居村落,共辖7个自然村9个村民小组,共有361户1461人。有普米族、白族、汉族等5个民族,主体民族为普米族,有1102人,占总人口75.4%。建档立卡之初,德胜村建档立卡户有167户636人,贫困发生率高达43.9%。罗古箐小组坐落在罗古箐省级风景名胜区入口处,是个古老的村寨,也是全国普米族最大的一个村子。旅游、农家乐给德胜村的普米族群众带来了收益,但并不是唯一的收入来源,种植天麻、蓑衣羊养殖、林下产品、中草药种植、外出务工等让当地普米族群众的生活大变样。兰坪县共有普米族4904户24104人,其中识别为建档立卡贫困户2595户8560人,目前已动态清零。而在丽江市永胜县松坪傈僳族彝族乡松坪村,普米族有113户、463人,11户建档立卡贫困户也已全部脱贫。当地山高坡陡,以前种植玉米、蚕豆,村民脱不了贫。在各级各部门帮助下,村里及时调整产业结构,全村种植花椒等经济作物,通过几年发展,市场打开了、口碑形成了、农民增收了。再加之种植“短平快”的中药材,村民收入有了进一步提升。目前,永胜县普米族的人均年收入达到1万元左右。

(中缅边境上的少数民族村寨)

由此结论,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神,同党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神紧密结合起来,同贯彻落实党中央各项决策部署紧密结合起来,以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面精准贯彻党的民族理论和民族政策,推动各族群众广泛交往、全面交流、深度交融,共同团结奋斗、共同繁荣发展,让各民族守望相助,携手并进,共同绘就中华民族伟大复兴的精彩华章。

李阳喜 李琛 文

禹江宁 图

责编 马寅瑞

审核 马永虎