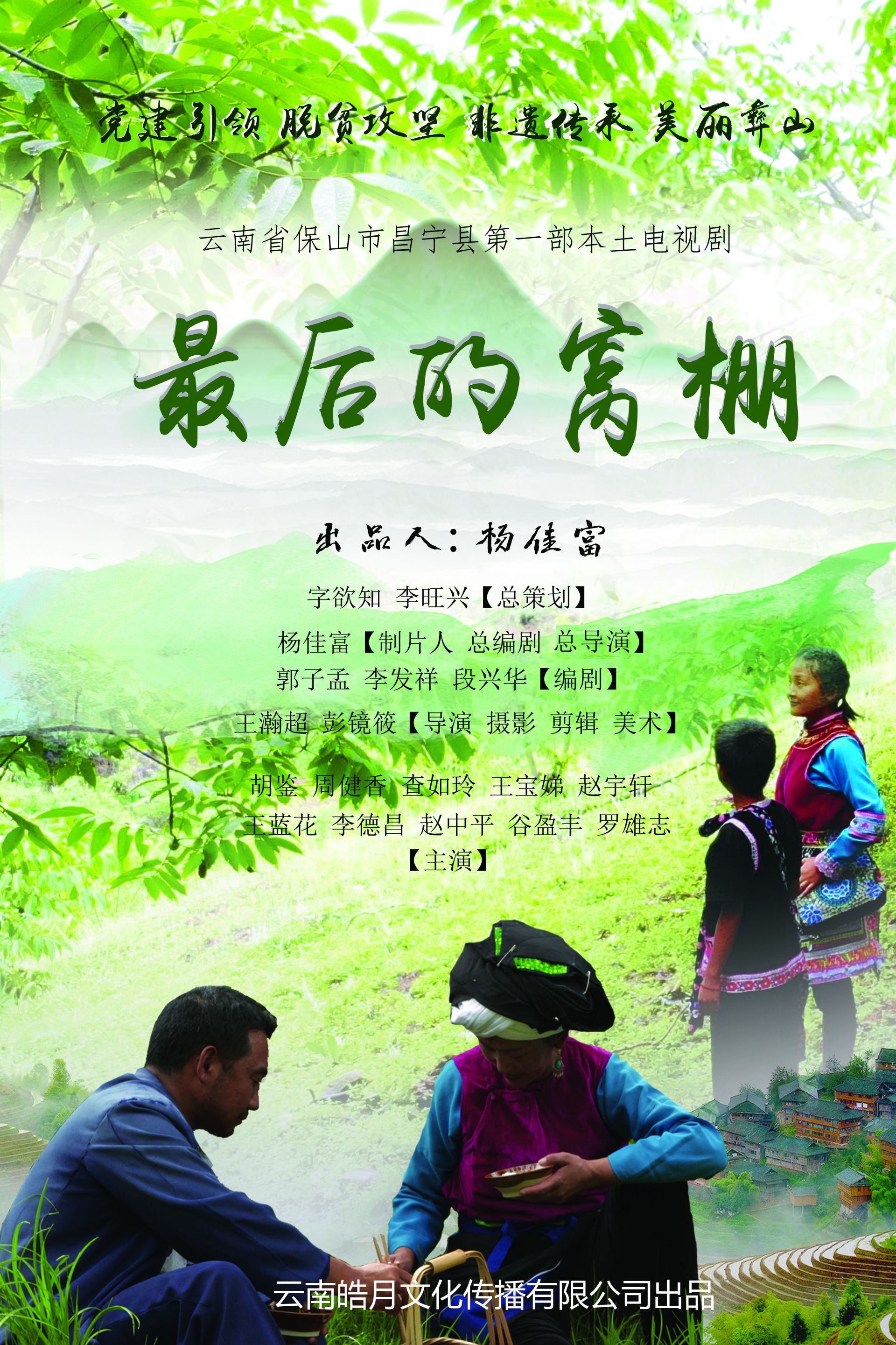

2019年的六七月间,在这个万物生长的季节,我应结杨佳富之约,一同回到了生他养他的故土——昌宁县珠街彝族乡,拍摄他为故乡量身定制的电视剧《腊罗巴的春天》,后改名《最后的窝棚》,去讲述一个彝家儿女生生不息挖穷根、沐浴党恩奔小康的动人故事;去追寻30年前我们兄弟相聚彝乡的第一行足迹。

追寻着30年前的梦,我来到了佳富故居——岔河村上码那条日夜流淌在深谷里的小河边。河水依然清澈,只是因为汇聚了更多的溪流,河床更深更宽了,昔日温柔的小溪,变成了哗哗奔流的涧河。几株曾经稚嫩的岸柳,已经长得苍劲挺拔而见古朴。记忆里的那道小木桥,横卧清波之上,迎送着岸边日出而作、日落而息的人们。当年,我正是通过这座小桥,第一次走进了佳富兄弟那个温暖和睦的家。也正是踏着这座小木桥,在二十世纪80年代的第二个初冬,佳富带着对父母姐弟的依依惜别,带着对绿色军营的深情向往,踏上了漫漫从军之路。40年弹指一挥间。正象屋前的那条小河,日夜奔流不息,穿崖过岩,汇入波涛汹涌的黑惠江、澜沧江,最终涌入烟波浩渺的太平洋一样,佳富以他坚挺刚毅、百折不挠的精神品质,从一名普通的军营通讯员成长为驰名大江南北的军旅作家。

是的,佳富的故乡珠街,曾名不见经传。这里山高谷深,群峰逶迤连绵,交通不便,生产生活相对落后。然而,恶劣的生存环境,锻造了珠街人坚韧不拔的性格,也刺激着人们或苦读升学、或从军入伍走出深山,走向外面的世界,以获取成就回报家乡。佳富就是其中的一员,他始终没有忘记珠街彝乡这块让他时刻魂牵梦萦的土地,忘记生活在这片热土上的父老乡亲。他用他独特方式,回报着故乡人民的养育。

当新时代的春风吹绿了彝山,决战脱贫攻坚的号角震撼着千村万户的时候,佳富坐不住了,他的乡愁里充实了新的元素。作家的责任和使命告诉他:家乡又一个崭新的春天到来了!时不我待,他风风火火地带上两名年轻的编导便奔回了故乡。下车伊始,马不停蹄,在乡党委、政府的关心支持下,他便开始了开机拍摄前紧张的准备工作,就地取材挑演员,跋山涉水选外景,然后带着剧组顶酷暑、冒风雨,起早贪黑,走遍彝乡的山山水水,去讲述一个个动人的故事,摄取一幅幅美好的外景。他把自己对故乡的一片深情,化作满腔热血,全部倾注到片子的拍摄里。每个人物,每个细节,每个场景,他都要反复琢磨,仔细揣摩,力求生活的真实和艺术的真实完美结合。他仿佛已不是在拍戏,而是在追忆自己儿时岁月的艰辛与快乐,体味家乡父老生活的艰涩与甘甜。

开机后的几天,珠街几十年一遇的大旱依然炙烤着彝乡大地。他每每站在核桃树下,烤烟地头,包谷苗前,饱含深情地对着我说:“天气晴朗对我们拍戏有利,但我宁可推迟拍片,也不愿老天迟迟不下雨,让家乡田野禾稻半枯焦啊!”而当雨水来临,连绵不停的时候,他就会撑着一把伞,和大家一起走在烟雨蒙蒙、道路湿滑的深山里、村寨中,去完成一个个画面的拍摄。在所有的演职人员中,除王导、彭导两位女导演外,其余几乎都是从未涉足过影视拍摄的普通人,拍戏过程中难免会有不尽人意的地方。对此,佳富从不对谁指责更不会吼叫,而是循循善诱,关心宽容。他让我看到了彝族同胞不仅有“火”的刚烈与剽悍,更有“水”的温柔与包容。

半个多月过去了,紧张的拍摄即将结束,彝族最隆重的节日——火把节也即将来临。这天清晨,我站在高高的崇岗梁子上,眺望着一座座云缠雾绕的山峰,俯瞰着一道道幽远深邃的峡谷,不禁心潮澎湃,思绪万千。

作者简介:

李德昌,云南省昌宁县田园镇人,中共党员,中国少数民族作家学会会员、云南省作家协会会员。1984年开始在全国公开报刊发表作品。先后在当代、边疆文学、云南日报、边防战士报、军事文学、民族团结、云南残疾人报、含笑花、原野、大理文化、保山日报、高黎贡等报刊发表小说、散文100余万字,公开出版个人文学作品集《新的太阳》(1989年北京中外文艺出版社出版)《故园春梦》(2017年云南人民出版社出版),计70余万字。现为保山市政协调研员。

通讯员 李德昌 文/供图

责编 龚怡丹

审核 李元