小黑江不黑,那么名字里为何会有黑字呢?老一辈人说是在久远的过去,江的两岸巨树密布,矮灌丛生,藤缠蔓绕,遮天蔽日,远远看去整条江仿佛绿得发黑,故名“小黑江”。

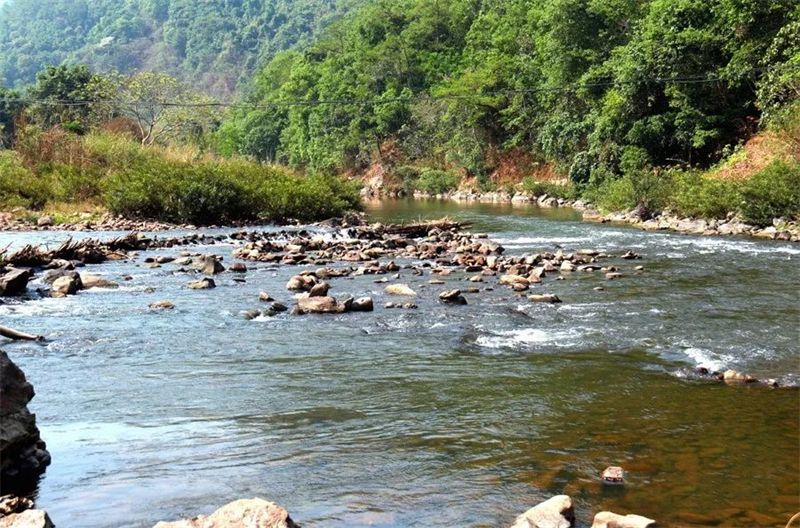

小黑江不算太长,全程不到二百公里。吉普车一路“上蹿下跳”,将我们载近它的发源地。从密林深处大箐沟的罅隙里孕育,于盘根错节的古树旁生成,在谷地丘陵多层次复合地形里长大。开始时只是筷子粗的一股,细小羸弱,缓缓渗出。随着地势的下降,明流暗溪的汇集,逐渐波浪显现,并伴有叮咚歌声发出。在多种植物、动物注视下终于延续成河、成江。

离河岸不远的密林深处,那只常与家禽争食包谷的绿孔雀,又在嘎喔嘎喔呼伴唤侣,使得早晨和黄昏的小黑江发源地,生机愈浓,诗意十分。源头附近的傣族寨子里,都有高大的竜树生长。竜树身宽体胖、枝繁叶茂,能将数十米的空间据为己有,同时挡住阳光,留住清凉。老咪涛(老妇人)们常在树下做针线活,孩子在树荫里追逐嬉戏。在落差显著、水流湍急的地段,下雨天疾骤的雨点在江面上砸出铜钱般无数圆圈,如池塘里绽开的莲花,圆了又碎,碎了又圆。

在小黑江上游较平缓的猛乃村段,有个“滇南水车图”闻名遐迩。每年春节过后,江风拂柳、暖阳初升,五百余米波光粼粼的河段里,自上而下依次排列着数十架水车。水车在江流的推动下缓慢转动,时有水鸟歇在高高的水车上,痴痴注视着水里的游鱼。水车轮架的竹槽里一轮暖阳被缓缓提升又轻轻放下,汩汩的江水一波接一波地流进离河岸一二米高的田地里,维系着一年四季的希望。

小黑江进入中游后,河道变宽,涛声愈响,气势愈发显现。山脊的思茅松林在人工呵护下,一片繁茂,层林尽染;山脚的杂树林裹着藤蔓,密不透风,时不时会有草豹等珍稀动物活跃其间。

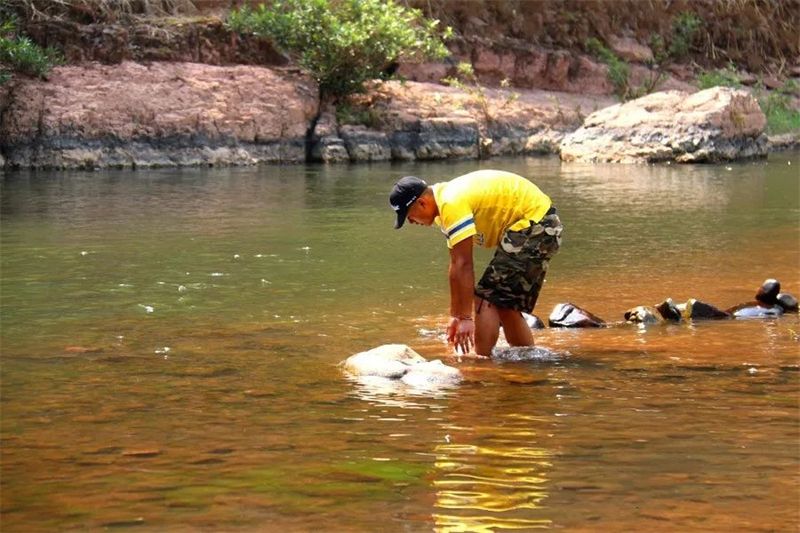

在离河岸不远的上游,有个护林小站。站里职工每每顶着巡山的炎热没入夏日水里,任温暖清澈的江水洗濯满身的汗尘和疲惫。

随着夕阳西下,山林开始暗淡,护林小站里开始有炊烟摇曳升起,没多久,职工们就端着饭碗,坐在各自门前,此时夕阳的余晖透过树梢落在碗里,大家嚼得分外香甜。

月色下的护林小站终于宁静安详了,职工们悠闲坐拢来,拉家常,侃大山。手里的包谷酒相互传递着,大口缸里的茶水被炭火保着温,谁想喝就自己伸手,水烟筒咕隆咕隆的响声裹挟着暖和的气流,缓慢盘旋上升,使得密林深处的夜晚充满温馨。夜深了,微风渐起,月色愈明,职工香甜的鼾声,枕着小黑江的柔波,向夜的更深处流去。

小黑江流完余下四十余公里的弯曲河道后,就汇入了裹着青藏高原气息奔涌而来的澜沧江,接着便流进生机盎然、气势伟岸的湄公河,最后拥抱烟波浩渺的太平洋。千百年来,小黑江的每一次汹涌和荣枯,都与沿岸各种生物的繁衍生息相互依存、密不可分,并为之带去生存无忧的滋养和风调雨顺的庇护。

凝视它一路坎坷,目睹它一路跌宕,远眺它一路壮大,它生命的每个脚步,不仅关系到整个流域的生态稳定,也直接影响了驻地百姓对河流的精神信仰和价值取向。再深情的绿色,也少不了沿岸民众身上的黄褐色作衬托;再澎湃的大江河,也少不了葳蕤磅礴的绿色植被奠根基。

如果乘着一叶扁舟,从上游蜿蜒而下,天上白云流淌,两岸树木葱茏,水里游鱼可见,这样的景致入眼,这样的感观入心,还有什么样的愿望不能满足呢?

通讯员 蒋苏东 文

刘庆明供图

责编 刘榕杉

审核 李元