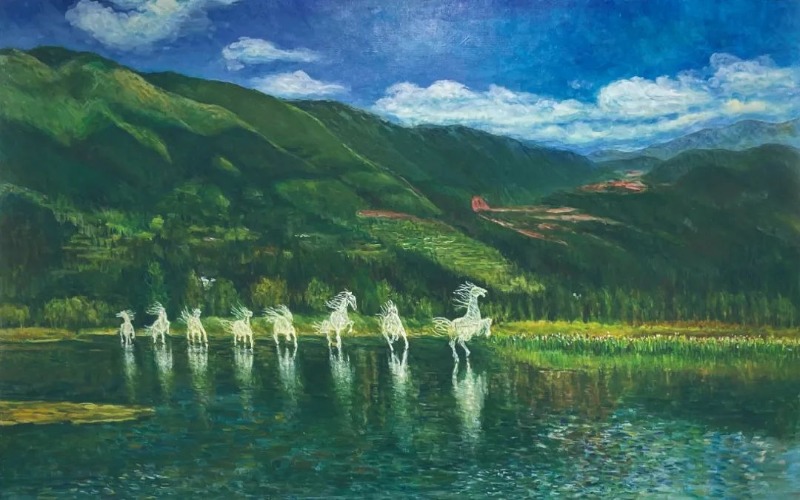

姜军,洱源凤羽驻坝画家。2021年7月27日,他在朋友圈发表了段文字:“画了一幅1.9×1.2米的画,是封新城创意、周正昌创作的大型户外装置《白驹过隙》,是我画过最大的画幅,定制的画框车里放不下,只能捆在车顶上。”

这是他以凤羽为主题,画的第十八幅作品,距来凤羽画第一幅作品已有约三年时间。他自己可能没有想到,在凤羽,他的名字从姜军,变成了”姜艺术家“,甚至是中西结合的“姜米勒”(Miller Jiang)。

(姜军油画作品《白驹过隙》)

凤羽第一位驻坝画家的诞生

2018年的夏天,姜军和好友陈丹青在封新城的邀请下来凤羽度假。封新城“飚着”他的红色敞篷全地形越野车,带着两人到处乱窜。

在三爷泉,这个凤羽河的源头,阳光洒在水面,在微风吹拂下,泉水轻漾,波光流动。2013年11月7日,封新城在凤羽拍下的第一张照片就是这个画面,后来他把这张照片作为《微隐隐于凤羽》一书的封面,这里仿佛是他与凤羽结缘的起点。此后,每每有远道而来的挚友,他都会带他们来这里,所来之人,无不啧啧称奇。

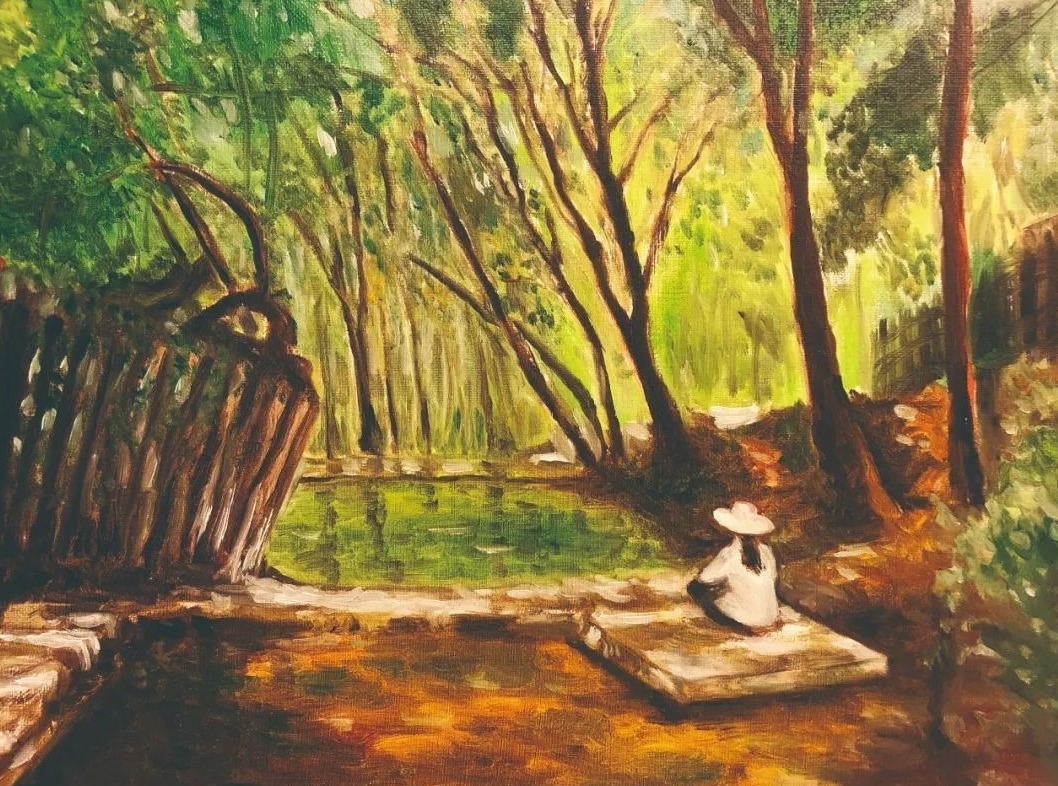

(姜军油画作品《三爷泉》)

姜军在现场默默拍下三爷泉的照片。回京不久,他发来一张画,三爷泉边的石板上,一位白衣人背对盘腿而坐,头戴草帽,禅定悠然。不知道那个人是不是他自己内心的投射,但自此之后,凤羽成了他创作的源头和福地。

姜军的画作一出,封新城和朋友们大为吃惊——虽然相识多年,但他们从不知道“老姜”也会画画!

面对朋友们的大呼小叫,姜军泰然地说:“年轻时学过一阵,退休又捡起来了。”

封新城听完就“来劲”了。他马上发出邀请:“凤羽第一位驻坝画家就是你了!”

凤羽的驻坝画家“姜米勒”

姜军开始往凤羽寄东西,颜料、画框、画架……封新城的合伙人陈代章,腾出自己家的老宅给姜军做画室。

当老宅里的两棵梨树缀满果实的时候,姜军再次来到了凤羽。秋日的凤羽坝,金色稻田连绵,山峦与云朵挤压出的光芒让田野、河流、湖水变幻万千。

姜军沉迷于光线中,每天吃过晚饭就去散步,用手机将这里的色彩、线条、光影一一记录。次日清晨,吃过一大碗米线,他就去画室,将那些纪录在手机、收纳在心里的画面,魔术师般一点点呈现在画布上。至于午餐,往往一块面包,几包饼干就打发了。

《空中稻田剧场》《凤羽河畔》《湿地》《去稻田剧场的路》《田园几何》《农人土地庙天马山》《红白马云》《远处的光怎么像雨?》……拿起画笔短短一年时间,姜军创作的凤羽题材作品,让小小的凤羽坝子放射出了欧洲古典主义式的光芒,因此,朋友们称他是“巴比松派”凤羽的驻坝画家“姜米勒”。

这很难不让人想起,19世纪三四十年代,一群“找个地方躲起来”的画家,逃离巴黎,逃向田园,把日落、黄昏、归羊、晚霞、农夫、铁锹、泥土、蜜蜂当做创作灵感,描绘和纪录着暮色中的牧人、畜群、前行的牲口,充满光线和阴影的林间空地以及在田间地头劳作的农民。

传统的神话题材,以及绘画的寓意性,在他们眼中开始变得“没那么重要”。他们开始发现,最重要的其实是:在生活中实践,在泥土里创作。他们就像是19世纪初在法国诞生的巴比松画派:一个主动远离新古典主义画派和浪漫主义画派论争,主动逃离巴黎的灯红酒绿,逃向田园的古朴自然的画家群体。他们以通俗、简单、日常、易懂作为创作己任,倡导风景画并赋予其亲切气质。他们最反感的,就是学院派的闭门造车,以及那些矫揉造作的绘画趣味。

于是,走出画室,走出密闭空间,走向自然,走向日常生活,成了他们在田间做艺术实验的唯一路径。光线、大气、温度、心情,这些看似并不经意的元素,被他们推上了一个至高无上的高度,因为这些和自然、自身、自己有关的情境,都或多或少会影响到创作者在绘画时的状态,以及成画后的效果。逃向自然,尊重自然,还原自然,这是巴比松画派的创作动力,也是他们给自己强加的天然使命。

为什么画?画什么?怎么画?

“一位穿橙色短袖的农夫在用拖拉机头耕地,后面跟着播散种子的农妇。”这个画面没有拍下来让姜军有些遗憾,在春耕的农田里,他一遍又一遍去行走、观察,思考人与自然的关系。在农夫的耕作中,他看到了人与土地的抗争、臣服、交换……

在凤羽画了三年,从最初的被自然风光吸引,想要把美画出来,传达出去,到现在他常常想怎样把自己在田间吸收到的能量通过绘画转换出去?通过绘画探索自然对人的意义。

画什么?怎么画?是这段时间姜军时常在问自己的问题,他需要更深地浸入凤羽,浸入自然,凝结出自己的绘画语言与方法。

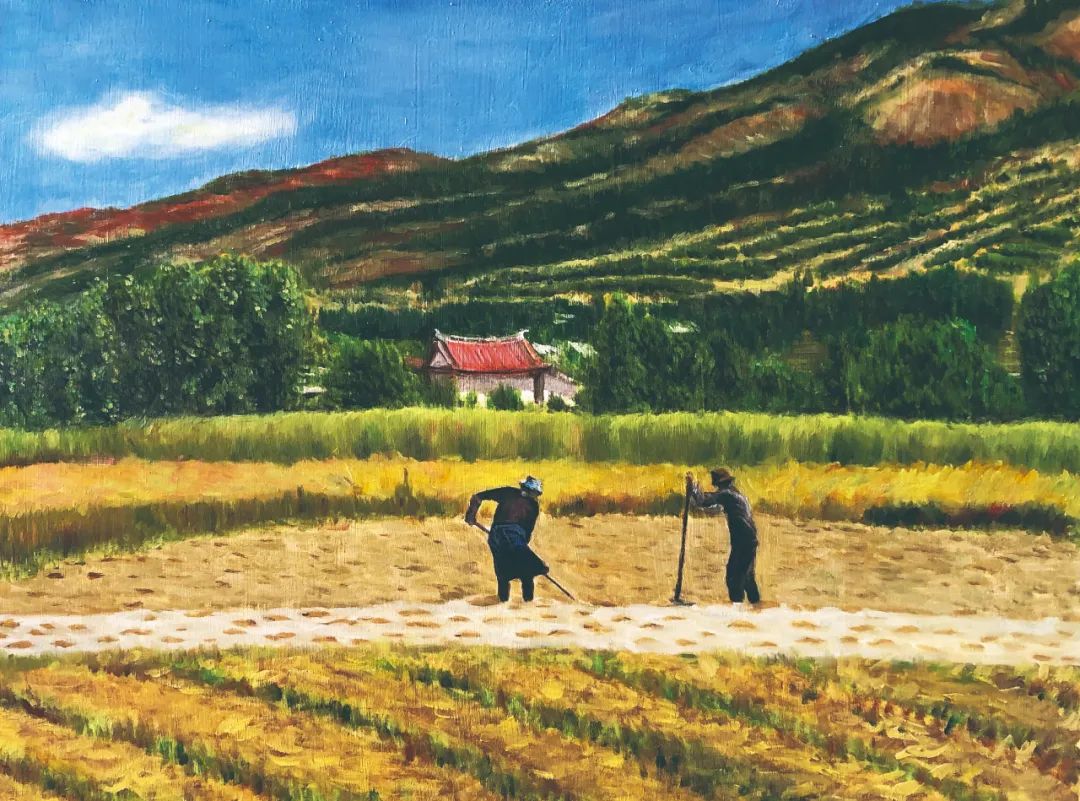

(姜军的最新作品《凤羽的这个春天》)

《凤羽的这个春天》,是姜军画凤羽的第29幅作品。2021年6月,姜艺术家再次来凤羽时,在空中稻田剧场看见了封新城用他15幅作品的印刷品布置的展览。两人的一个共同愿望是,等画够30幅作品,就去北京办展览,现在离这个目标不远了。

封新城当时“霸气侧漏”地宣布:“姜艺术家的画要流向市场,必须经过老封这个总代理。”合伙人陈代章则感慨:“刚来时,他一身京官气;现在,他满身凤羽味!”

不知道从什么时候起,姜军把“来凤羽”说成“回凤羽”。一个简单的“回”字,不仅是物理空间的到达,也意味着精神的归属感。在生活中,他是那个高个子的“老姜”;在凤羽,毫无疑问,他是领衔“凤羽画派”的“姜艺术家”。

去凤羽遇到他,可以请他赠你一套凤羽系列作品明信片喔!

通讯员 曾曾 文

来源 洱源县文化和旅游局

责编 刘榕杉

审核 邱忠文