香港的窄巷长街

随处可见“云南风味”米线铺

喜爱粉面的香港人

令米线融入本地日常食谱

成为大众化的饮食选择

随着旅游业发展

香港人对云南的了解也逐渐深入

那里有宜人的气候、丰富的物产

独特的风土人情

一方原始天然、淳朴优美的净地

与香港的繁华现代形成鲜明反差

令不少久居都市的人心驰神往

说起云南美食

其实远不止于米线

九龙城“云风堂”餐厅

就藏着由来自云南昆明的

内地移民香港的家庭

带来的“滇”之风味

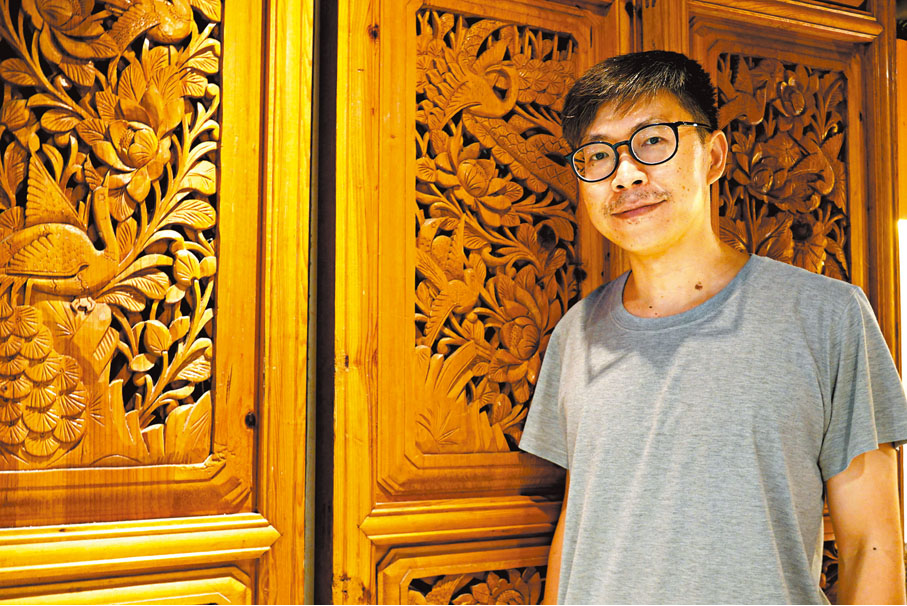

(7岁来港的万泓至今仍会讲昆明话。)

店主万泓一家于上世纪八十年代搬来香港,当时他只有7岁。万泓在昆明的农场里长大,记忆中那里有吃不完的瓜果,每日与大自然朝夕相处,溪水中的蝌蚪,草丛里的甲虫,这些在他来到香港后,就很少见到了。“来到香港,高楼大厦,满街汽车,家家户户都有雪柜、电视机,这些都是在内地未见过的。”谈起初来乍到时的感受,万泓仍记忆犹新。

(万泓希望自己的餐厅令大家更了解云南饮食文化。)

从米线到滇菜

九十年代初,云南米线店铺开始在香港出现,万泓的父亲创办了一间粉面厂,专门制作云南米线。“我爸爸那时从内地学了技术买了机器回香港,制作新鲜米线供给店铺,但那时米线铺不多,用量小,而且在香港设厂成本很高,那些店铺宁愿选择从内地入货,慢慢就没了销路,最后只好把厂关掉。”万泓讲到,其实现今云南米线店铺从那时开始就已不用云南米线,而是使用江西米线,这种米线经过干燥以致粉身较粗,虽缺乏米浆香味,但因成本低廉也比较耐放,为店家所好。

(云南野山菌品种丰富。受访者供图)

关掉米线厂后,万泓的父亲便在西贡开了一间小小的云南餐厅,开始因为缺乏厨师,只卖米线和一些简单饭菜,后来申请到政府的补充劳工计划,专从昆明请来厨师,开始做私房云南菜。店铺比较有名的是云南野山菌,万泓说菌很需要烹饪技巧:“香港烹调方法是追求爽口,可能翻炒两下就出锅,但新鲜菌类这样处理就很危险,可能会中毒。”也许是受气候影响,万泓觉得云南和香港的烹调手法有很大不同:“滇菜香辣,粤菜清淡;滇菜比较干身,粤菜喜欢勾芡……”但这区别并不影响香港人对云南菜的喜爱,汽锅鸡、牛肝菌,都是备受欢迎的滇菜菜品。

(汽锅鸡)

万泓也坦言,云南菜在香港做不到完全正宗,菜品大都经过改良,他认为地方菜的烹饪最重要是一定要请地方厨师,唯有从小都吃惯云南菜的人,才会透彻理解云南菜的烹调原理。“没有绝对的地道,但地方菜式做法都有一个基本原理,只可在原理基础上改良,基础不能改变。”

失而复得的方言

餐厅厨师均为云南人,万泓和他们平常用昆明话交流,在来香港之前,这是他熟练运用的家乡方言,但他讲起,自己也曾有一段讲不出家乡话的时间。刚来到香港时,万泓一家不会讲广东话,走在街头用昆明话交流,就会有路人侧目:“你会感到那种压力,别人一直望着你,让你觉得自己很奇怪。”为了消除这种“外来者”被排斥的感受,他努力学习广东话,但直到两年后再回昆明,他忽然发现自己失去了讲家乡话的能力:“可能因为那时年纪太小,只在家听父母讲,就变得只能听懂,但讲着讲着就会卡住……”这令他觉得怪异,直到后来常常回乡探亲,情况才慢慢改善,失去的语言能力才又回来。

(万泓的家乡昆明四季如春,适宜人居。图源:新华社)

万泓的父亲在港几十年,仍不适应这里的气候,他留恋昆明四季如春的温度,北回归线穿过带来的干爽而不带湿气的风,于是在退休后又返回了昆明生活。万泓讲起一些来港云南人会有种特殊的生理现象:“昆明海拔高,氧气含量低,有些云南人来港后,因为氧气含量变高,会有一种醉氧感觉,每天都昏沉嗜睡。”每个人都和家乡有或多或少难以切断的情思,问及万泓最喜欢的食物,也并非什么值得写入餐单的山珍海味,而是云南当地最为家常的酸菜薯仔汤。

谈及身份认同,万泓说在1997年前,香港人很强调自己是香港人,而不会觉得自己是中国人,这是他与土生土长香港人的最大区别:“我本身是内地出世,也在那里受过一段时间教育,我始终觉得自己是中国人,只不过是一个在中国香港生活的中国人,我不会去刻意强调香港人身份,还是会觉得自己更是一个云南人。”近几年他的身边也有许多人移民,也有人移民后又回流香港,他却对移民不太动心:“我觉得去到国外,别人还是会觉得你是外来者,那种被排斥的感觉,我不太想经历多次。”

赞家乡商业化飞速

盼保护少数民族文化

因从事餐饮业做家乡菜,香港和云南之间距离也不算遥远,未有疫情之前,万泓常常回去家乡考察当地餐品的变化。“二三十年前我第一次去大理,洋人街已有少少Cafe,环境幽静;丽江古城那时还未被评为世界文化遗产,也十分朴素,都是旧屋,没太多人。过了十年再去,就已经非常商业化,到处都是酒吧、人流,简直旺过旺角!”比起现在的过度商业化,万泓还是怀念以前那种天然的环境。

(西双版纳文旅业近年开始发展,万泓希望可以保护好少数民族文化。图源:新华社)

在他眼里,云南除了风景、食物,最特别的当属少数民族文化。“全中国有56个少数民族,云南就有26个,每个民族的风土人情都有不同。”云南地理位置特殊,西北有高山、洱海,南部又与缅甸、老挝、越南三个国家接壤,西南的西双版纳接近热带的气候,当地的风土人情与泰国颇有相似。不过他也有些担忧:“当地少数民族的生活方式和发展程度并不是很现代,试想很长时间之后,他们是不是也会被同化?很多东西可能都再也见不到。”

创意菜谱推广茶文化

云南另一样最为著名的特产就是普洱茶,万泓另一间开于荃湾的餐厅是以普洱茶为主题,以柠檬普洱、朱古力普洱等新式饮品推广云南普洱茶文化。“现在除了饮品,还有一些用普洱茶做的食品,比如普洱茶香鸡,将鸡油炸后拿普洱茶熏出烟熏味,还有普洱茶香饭……”万泓坦言这些菜品在云南本地并没有,但以当地特产开发创新菜,不失为一种文化推广方式。

(过桥米线。受访者供图)

【话你知】

“云南米线”大揭秘

米线,是将大米磨成米粉,再磨成米浆,放在机器中蒸熟,压制过筛后变为条状的食品。云南米线选用陈年米做原料,做出的米线才会爽口,但由于香港地方狭小,一般不会长期保留“仓底货”,因此只能从内地入货,成本过高,这也是当年万泓父亲的米线厂结业原因之一。除米线外,云南还有饵丝,同样是用米制成,饵丝不是米线那样的圆条状,而是方条状,它是将米煮熟变为饭后再压碎制成一块圆角方砖,切成丝状,它的米香味比米线更浓,口感也更坚韧。万泓提到,云南人和香港人吃米线的主题有所差异:“香港主要是以大锅煮后加料,即是我们所谓的餸,香港人主要是食餸,云南人主要是吃米线,米线的米香。”

万泓也介绍了云南米线精彩纷呈的吃法:“另一个香港人比较熟悉的做法就是小锅米线,以有柄铜锅放入米线煮滚,令汤汁被米线吸收。还有过桥米线,汤料分开煮,煮后才并入一起;亦有捞米线,将米线煮完沥水,加入酱汁搅拌,类似拌面的吃法;少数民族还有过手米线,用手抓着吃;还有红米、紫米做的彩色米线;发酵过的酸浆米线,粉身会比未发酵的粗,带酸味;还有豆花米线,热米线加芽菜、水豆腐做的咸豆花;以及凉拌米线,像凉面一样加青瓜丝、鸡丝。近几年云南还有流行烤米线,用米线加料捞一捞,然后包在锡纸里面,放在火里烤。”

来源 香港文汇报

责编 童文文

审核 李元