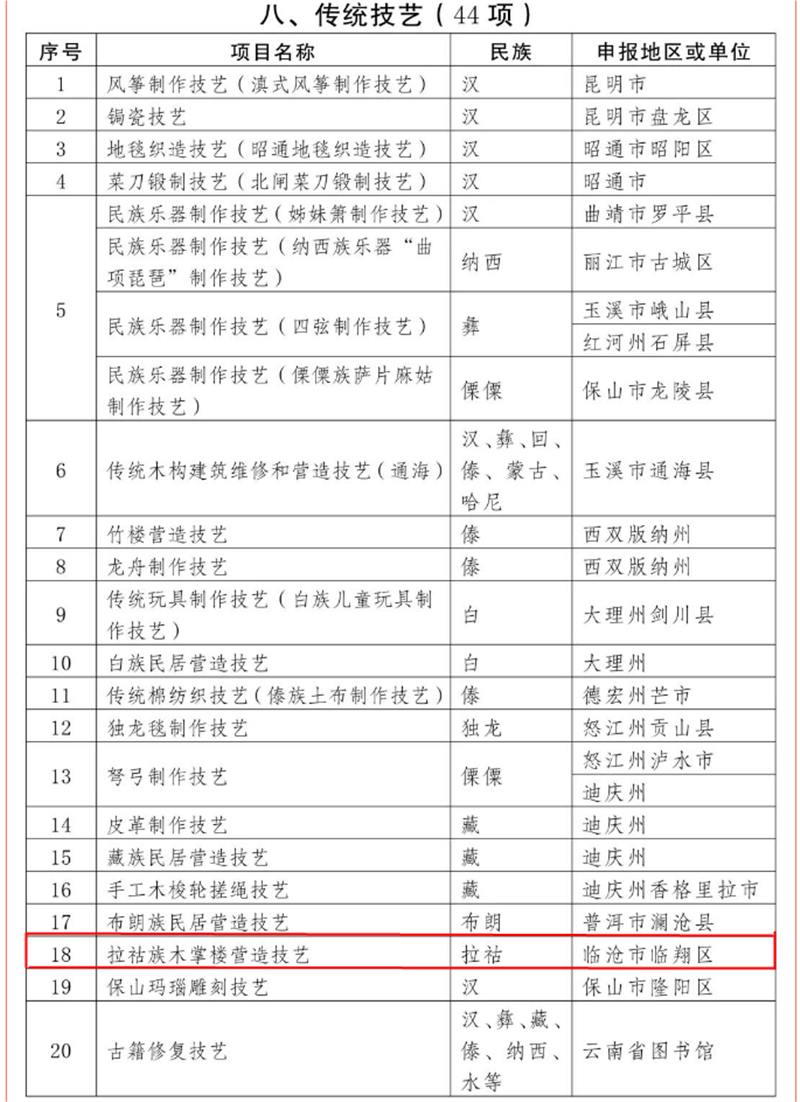

日前,云南省人民政府公布第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录和省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录,临沧市赶马调、佤族民歌、打陀螺等19项非遗项目入选,涵盖传统音乐、传统舞蹈、传统体育等10个类别。至此,全市的省级非遗项目增加到45项。

为切实提升临沧市非物质文化遗产系统性保护水平,在质量上和数量上壮大临沧市非物质文化遗产传承人队伍和非物质文化遗产项目。临沧市文化和旅游局成立了文化遗产协调管理领导小组,常年安排专家学者驻扎各县(区)开展非遗田野调查,积极挖掘民间非遗项目。按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》的要求,各县(区)文化和旅游局精心收集整理相关申报材料,开展项目推荐申报,市级认真对申报项目进行遴选把关。经云南省文化和旅游厅认真评审、层层筛选、公示后,临沧市共有19项非遗项目被云南省人民政府列入第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

据了解,临沧市认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,深入推进非物质文化遗产保护传承,不断健全国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系,目前全市共有联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表性项目1项;国家级非物质文化遗产代表性项目9项,国家级代表性传承人5人;省级非物质文化遗产代表性项目45项,省级代表性传承人43人;市级非物质文化遗产代表性项目154项,市级代表性传承人130人;县级非物质文化遗产代表性项目810项,县级代表性传承人595人。全市共有省级传统文化生态保护区5个,市级传统文化生态保护区11个。

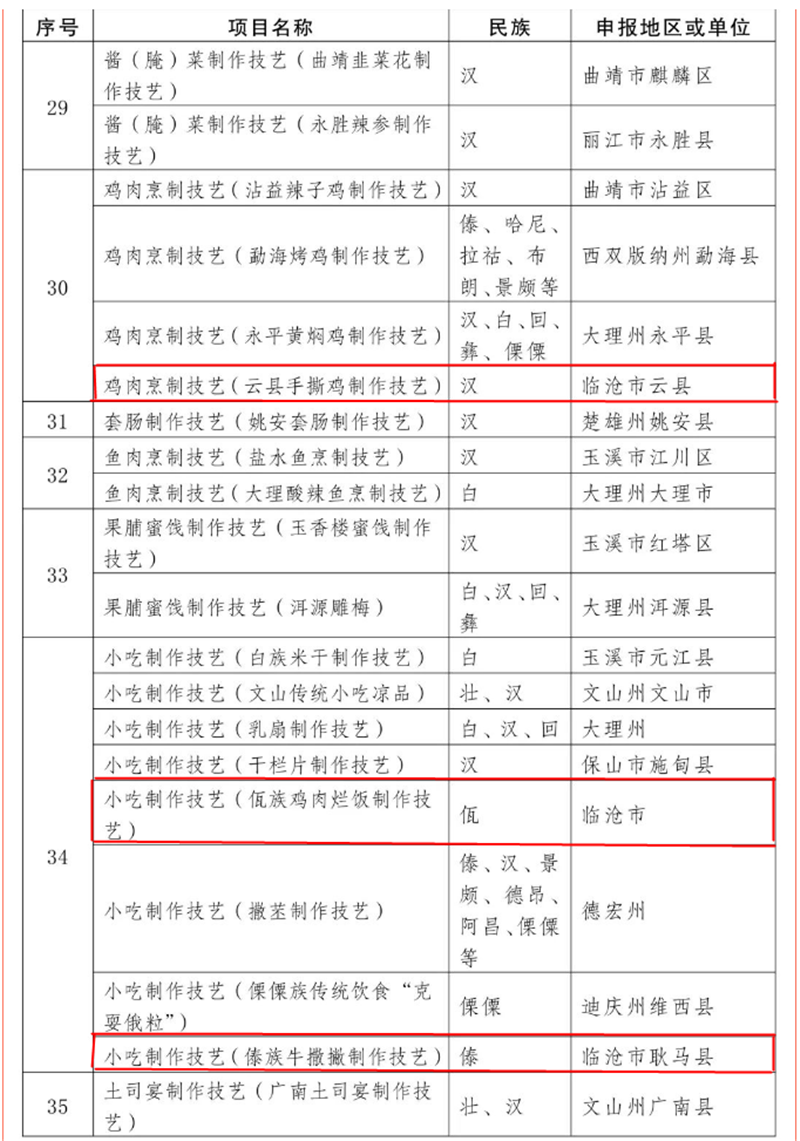

一起来看看这次新增的省级非物质文化遗产代表性项目吧!

传统音乐类:赶马调(永德赶马调)

永德赶马调源于民歌中的山歌,赶马人为了缓解单调和困倦,他们放声歌唱,抒发对亲人、对故土的思念之情和行程中的见闻感受。演唱者往往是现编现唱,见景唱景,见物唱物,不用做任何准备,通俗易懂。永德赶马调形式多样,内容丰富。形式上主要有一人独唱、男女对唱,有一人领唱多人跟唱,有用三弦和芦笙伴奏边弹边唱的等构成;内容上有叙事歌、诉说歌、情歌对唱、山歌等。曲调上主要有出门调、隔娘调、寡妇调、上马调、过山调、回门调、报恩调等。从音律节奏上来分,又可以把它分成欢快激昂的和哀愁深沉的赶马调。永德赶马调流传至今已有上百年的历史,通过口传心授的方式代代相传。

传统音乐类:佤族民歌

佤族民歌是佤族表达传统生活情感的一种特殊语言,是佤族传统生活中社会交往的重要事象,充分体现了历史进程中佤族社会风貌的具象变化。演唱形式有独唱、领唱、合唱、齐唱、女声二声部、三声部、四声部轮唱等。其中,领唱即兴性较强,合唱则相对固定。凡喜庆和娱乐时就配以简单的舞蹈动作和打击乐伴奏。

佤族民歌源于佤族传统社会生活中音乐事项的发生,是佤族人对音乐的认知与理解。它对于完善中国传统音乐数据库的建设有重要的作用,是当代中国西南跨界民族音乐研究中的基础性知识,在历史、文学、艺术、科学等方面具有重要的价值和意义。

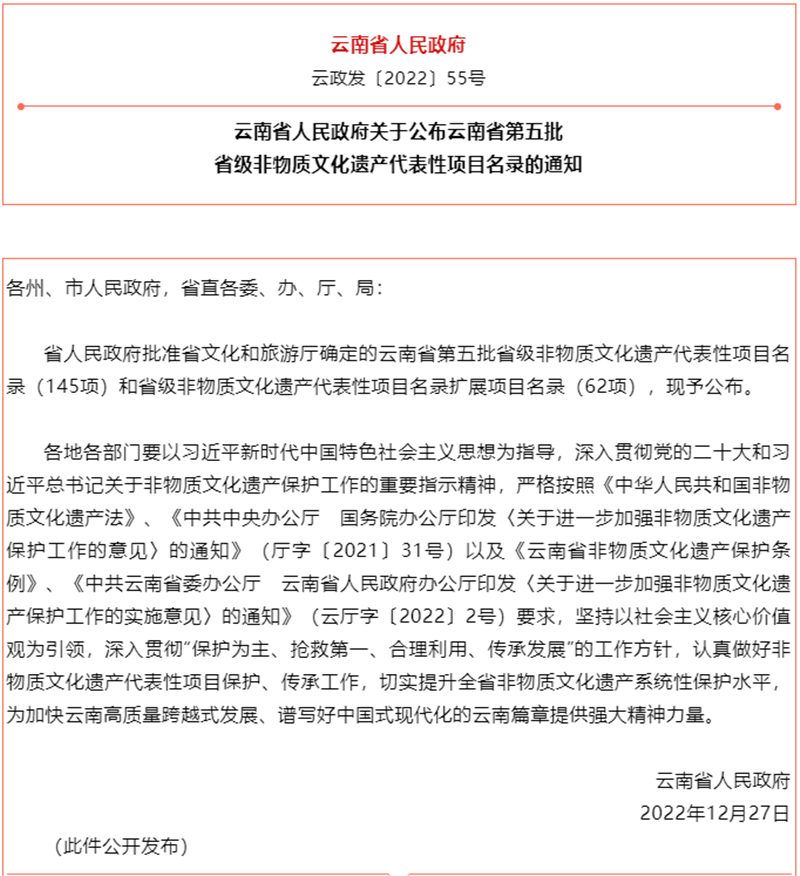

传统舞蹈类:傣族紧那罗舞

傣族紧那罗舞的传承都是以社会群体传承为主要方式。舞蹈伴奏用钢琴片、云铓、菠萝鼓、木鱼鼓、排铓、镲、象脚鼓等傣族传统乐器演奏,也有专门的赞美两只鸟忠贞爱情的古调和词。傣族紧那罗舞有转圈、往前跳、侧走螃蟹、往回跳、单腿跳、拜佛、起身、后退步等八个基本舞步。

在不同的流传区域,紧那罗舞有不同的版本和风格。有的有明显的傣拳痕迹,有的融入了传统舞蹈语汇,还有的受傣族传统古乐舞语汇影响。流传于孟定的紧那罗舞以傣拳为基础,以雌雄共舞的形式表演,以雄鸟的舞蹈语汇见长,神鸟头部灵活,舞步轻盈欢快,动作刚劲有力,给人以雄赳赳之感,把活泼可爱的神鸟表现得活灵活现、韵律十足。

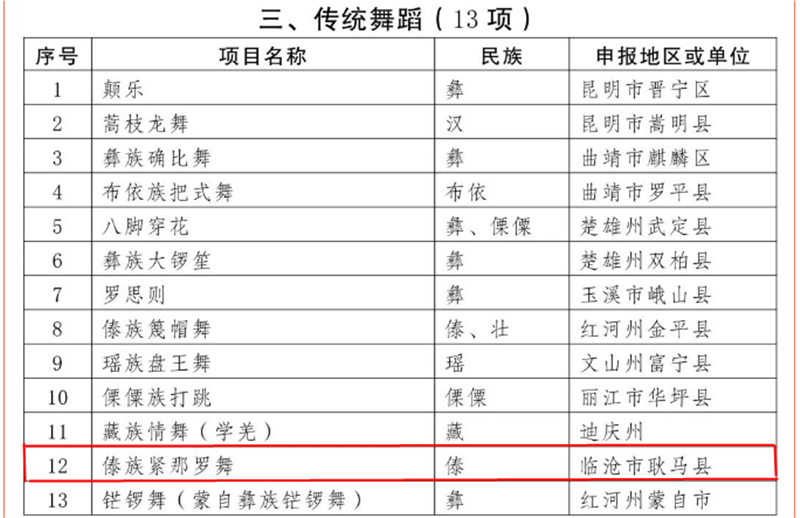

传统体育:傣族女创拳

傣族女创拳是流传在耿马傣族佤族自治县孟定镇的传统体育项目,因由一名女子首创,故叫傣族女创拳。

因在第六代传承人野阶恩赛的传承下发扬光大,也叫“涞阶恩赛·女创拳”。傣族女创拳是历代孟定土司练兵拳法,主要以擒拿为主,有固定的“出虚拳”“反身还击”“收拍腿”等拳法。在“四门”“八望”的基础拳法上还延伸了“四门吸腿防御”“八望吸腿防御”“四门跪式拳”“八望跪式拳”“四门傣刀”“八望傣刀”“四门傣棍”“八望傣棍”“火花拳”等套路。该拳法不外传,只在原孟定土司所在地的孟定下城收徒传艺,不到外寨去传授。

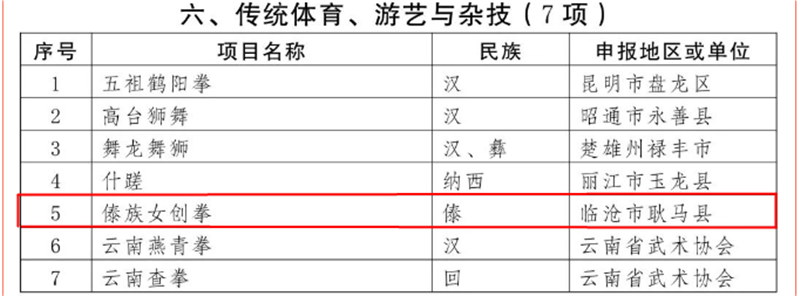

传统技艺:拉祜木掌楼营造技艺

南美拉祜族几百年一直传承坚守着“一把砍刀、一族呼应、日出而作、日落而成”的“一日造屋”民俗活动,工艺用最原始的榫卯、捆扎等建构技术。

在过去几百年间,南美拉祜族始终人依托就地取材的原则,用“木、竹、茅草、藤篾”等原生态的建筑材料,以一把砍刀、一尺竹竿和人体的“指、掌、臂”为加工与度量工具,在“半年备材,一日建房”“七竹八木,月亏取树”“男取树,女取茅”等营造礼俗和“厄莎—摩巴—匠人”等级秩序下形成了完整、有序的营造流程,这种有组织,有制度,有理念、有匠人、建造流程和技术体系支撑的营造模式,使得木掌楼的营造一日之内就完成。

传统技艺:云县手撕鸡制作技艺

云县手撕鸡起源于彝族敬天地、敬祖宗的一种祭品“领生鸡”,制作秘笈包含着20多味中草药和一些野生香料,是“医食同源”和“药膳同工”的传统技艺。

这种技艺过去仅在云县茂兰、哨街、安乐塘一带彝族支系土里人村寨存续,其中以柴氏手撕鸡的制作技艺最具代表性,传承谱系目前可以追溯到六代。

2016年被列入临沧市非物质文化遗产保护项目名录后,临沧市人民政府制定了《关于加快推进“云县手撕鸡”产业培植的实施意见》,逐步将小鸡做成大产业。2020年被国务院扶贫办认定为“第一批扶贫产品”。2018年的“临沧佤山风情美食大观园”千人同食手撕鸡成功申报“上海大世界基尼斯纪录”。

传统技艺:佤族鸡肉烂饭制作技艺

鸡肉烂饭是佤族的特色美食。鸡肉烂饭是取鲜嫩乌骨子鸡切碎和新谷米一起放入锅中煮,然后再放入茴香叶、青辣椒、辣料、阿佤芫荽、葱、蒜、香子、薄荷等佐料稍煮即可。其色泽鲜艳,味道糯滑鲜香,独具特色。

传统技艺:傣族牛撒撇制作技艺

傣族牛撒撇制作技艺的形成和发展,有着深厚的历史和人文底蕴。在耿马土司时代,一年一度祭勐神(洗寨子),也是一年中最大的盛宴,牛撒撇便成了土司佛家宴不可缺少的一道菜。

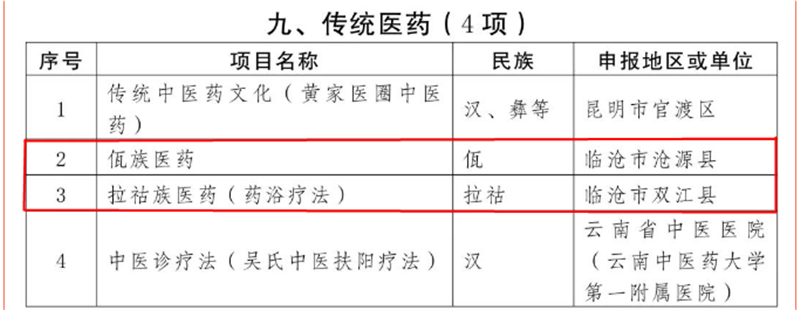

传统医药:佤族医药

佤族医药应包括对生命、疾病的认知,以及防治疾病的经验、佤药及验方、佤族医药诊疗技术等。佤族医药药材分植物药、动物药、矿物药三部分。据沧源县佤医佤药研究所掌握的资料,佤药有1000多种,常用药有300~400余种。

治疗是通过对病人进行望、闻、问、切、摸来诊断病情。除药物治疗外,还有提痧疗法、挑刺疗法、铜针刺药疗法、刮舌放血疗法等。佤药熏蒸、外洗和外敷疗法主治风湿、跌打、皮肤病、妇科病以及产后保健。药罐疗法主治风湿骨痛等疾病,睡药法主治疟疾、中暑、寒凉、感冒、头疼、身子酸疼、怕冷等症。

传统医药:拉祜族医药(药浴疗法)

双江拉祜族在不断迁徙过程中, 以植物根茎、藤叶、全草熏蒸洗浴与疾病抗争,总结出了一套独特的拉祜族熏蒸浴土方、单方和秘方,用于预防保健、治病强身,并代代相传,形成了具有特色的民族传统医药文化。

拉祜族传统“药浴疗法”是拉祜族民间医生利用煮药的蒸汽、药液进行熏蒸、泡洗达到治疗目的的一种治疗方法。该疗法分布较广,双江4乡2镇的山区半山区拉祜族聚居地均有分布。2019年,被双江自治县人民政府列入非物质文化保护名录。

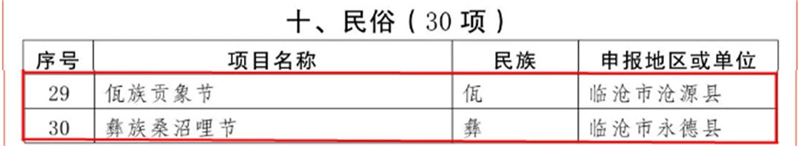

民俗:彝族桑沼哩节

桑沼哩节是彝族俐侎人特有的传统节日,流传于临沧市永德县乌木龙彝族乡俐侎人居住地。

俐侎语桑沼哩意为“在鸡脚果树下有温泉的地方洗澡”。据考查,自清朝年间开始,每逢农历二月十五,当地彝族俐侎人都会在春光明媚、万物复苏的农闲时节,自发组织来到有温泉的地方洗澡,希望能祛病强身,祈求来年好运。期间,俐侎人身着盛装,载歌载舞,谈情说爱,进行商品交易,久而久之并形成了俐侎人最特别的节日——桑沼哩节。

民俗:佤族贡象舞

盛大而古朴的“佤族贡象节”,通过“贡象仪式”“千人朝拜仪式”等系列活动全面展示中国佤族贡象节的独特魅力,荟萃了佤族的歌舞艺术、传统工艺、民俗礼仪等多种文化内涵和精华,宣传爱护动物、保护生态以及人与自然和谐共处的可持续发展观。

传统音乐:佤族独弦琴音乐

佤族独弦胡音乐是佤族表达传统生活情感的一种特殊语言,是佤族传统日常生活中社会交往的重要事项,充分体现了历史进程中佤族社会风貌的具象变化。

基本内容有传说故事、制作技艺、演奏曲调、演奏技巧和文化内涵,演奏形式包含有独奏、领奏、合奏等。其中,领奏即兴性较强,和奏则相对固定。凡喜庆和娱乐时就配以简单的舞蹈动作和打击乐伴奏。

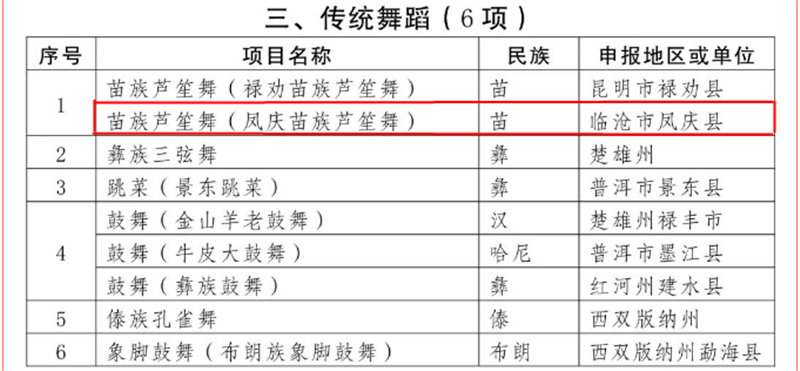

传统舞蹈(凤庆苗族芦笙舞)

凤庆苗族芦笙舞历史悠久,是集歌、舞、乐为一体的一项非物质文化遗产,是苗族先民在长期的原始狩猎、不断迁徙和生产生活中创造出来的具有自然崇拜、原始崇拜特征的民间舞蹈,有祭祀性芦笙舞、自娱性芦笙舞。

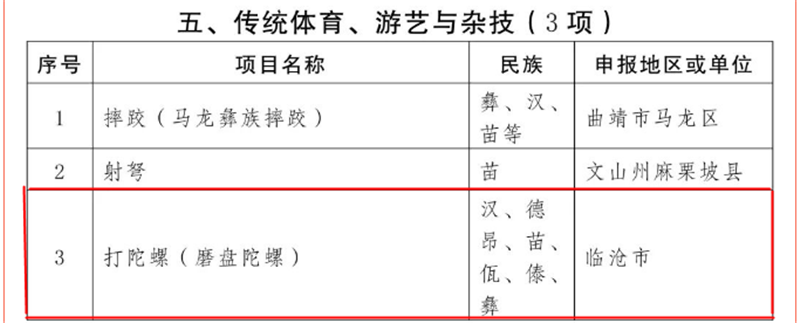

传统体育类:打陀螺(磨盘陀螺)

磨盘陀螺因外形与农村传统磨面的石磨相似而得名,主要流传于当地的德昂族、苗族、佤族、傣族、彝族、以及汉族群众中。

磨盘陀螺的技法分为旋放陀螺、打陀螺、抬陀螺、救陀螺四个步骤。比赛时,首先是守方旋放陀螺,用陀螺线绕于陀螺外围,手拿鞭杆,将陀螺抛出后顺势抽出陀螺线,使之带动陀螺着地旋转,然后由攻方对守方陀螺进行攻打,以双方陀螺旋转时间长短决定胜负,俗称“熬油”。“熬油”短则几十分钟,长则1个小时左右,要经过抬陀螺、救陀螺的过程,双方负责抬陀螺的选手将旋转的陀螺用一根竹片抬起,放置到一个更易于陀螺旋转的地方,然后由救陀手用鸡毛蘸上香油,刷在陀螺底部,加以润滑,同时根据陀螺旋转的情况不断进行修正,帮助延长旋转时间,最后以陀螺旋转时间长的一方为胜。

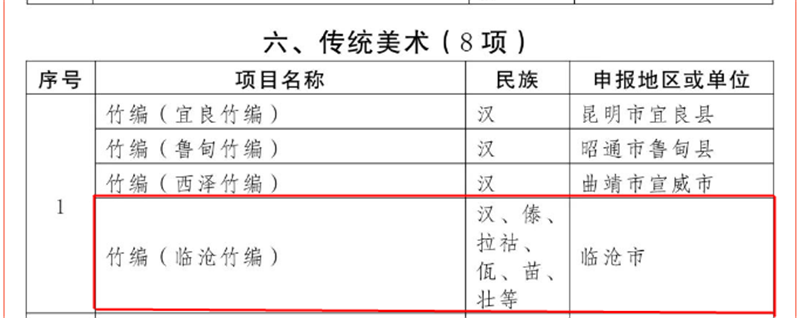

传统美术:临沧竹编

临翔区中山竹编最早流传于肖家寨,肖家寨主要编织粪箕和筲箕两种器型,编织方法也是最简单的一挑一编法。

临沧竹编主要流程有选竹—砍竹—锯料—刮青—分块—分层—晒料—起底—编织—锁口—打磨11道工序。在编织过程中,以经纬编织法为主。在经纬编织的基础上,还可以穿插各种技法,如:疏编、插、穿、削、锁、钉、扎、套等,使编出的图案花色变化多样。

民俗:拉祜族服饰

拉祜族服饰由拉祜族妇女在日常生活之余或每年秋收结束以后到第二年开春期间进行手工缝制。

其服饰以黑布、蓝布为衬底,制作时先把布料按所需尺寸进行裁剪、缝制,用红、黄、绿等花布或布条进行拼接,彩线缝边,缀上各种花边和精美的民族图案,再嵌上洁白的银泡,使整个色彩既深沉而又对比鲜明,给人以无限的美感。花纹内容有狗牙、葫芦、兄妹花、蚂蚁上树花、太阳花、月亮花、弩箭、澜沧江水等,不同的花纹有不同的传说及含义。银泡的数量为双数,因为拉祜族人认为“筷子是一双,才能夹住东西,走山串寨也要二人成行”。有的做工精细的一套服装,所镶的银泡多达600余个。

南美乡拉祜族由于长期以来与外界接触交流少,因而服饰较为完整地保留了北方少数民族传统服饰的特点。为适应气候以及劳作需求,双江的部分拉祜族服饰衣服的长度变短,裤子改为了长裤,帽子改为绣花装饰圆帽。

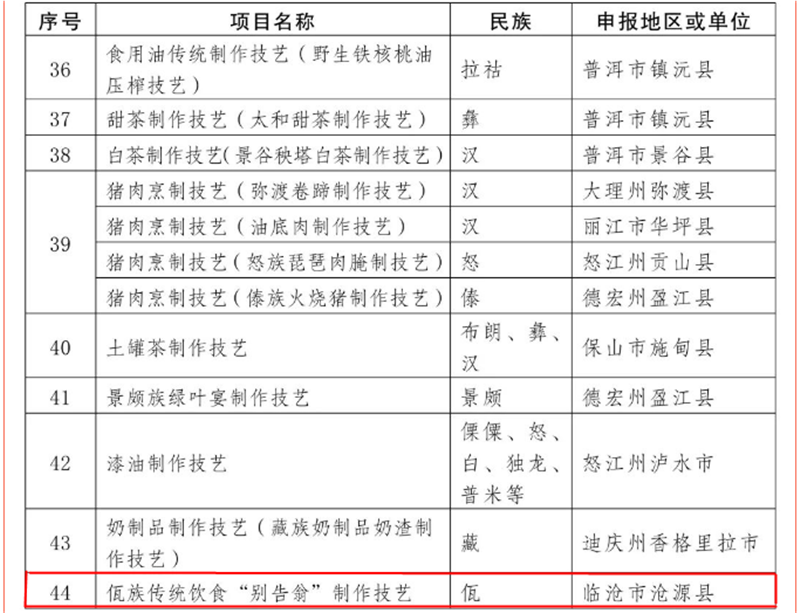

传统技艺:佤族饮食”告别瓮”

佤族饮食”告别瓮”就是俗语佤王宴。佤王宴是佤族流传了3000年的传统习俗。每逢佤族的传统节日,如新米节、司岗里狂欢节等重大节日,佤族村寨都会烹制美味佳肴,摆到村寨宽敞的场地设宴享用,宴请远方尊贵客人。

举办佤王宴时,佤族山寨里的男女老幼都要穿新衣、戴新帽,村村寨寨杀鸡宰鸭,鞭炮声、打歌狂欢。佤王坐立在桌的顶端一头,在佤王两旁是佤王宴请的尊贵客人。至尊佤王宴是佤王用来招待部落首领、民族英雄、异族使节及尊贵嘉宾的王府盛宴。

佤王宴食谱全部采用佤山上等佳肴,有鸡肉烂饭以及牛肉、牛排、牛肚、牛干巴、猪排、鸡肉、“舂抓”、苦叶子或苦果汤、青菜或白菜汤、凉拌野菜等。各道特色菜色香味美、香脆可口、油而不腻,荤素、生熟、进补营养搭配合理。

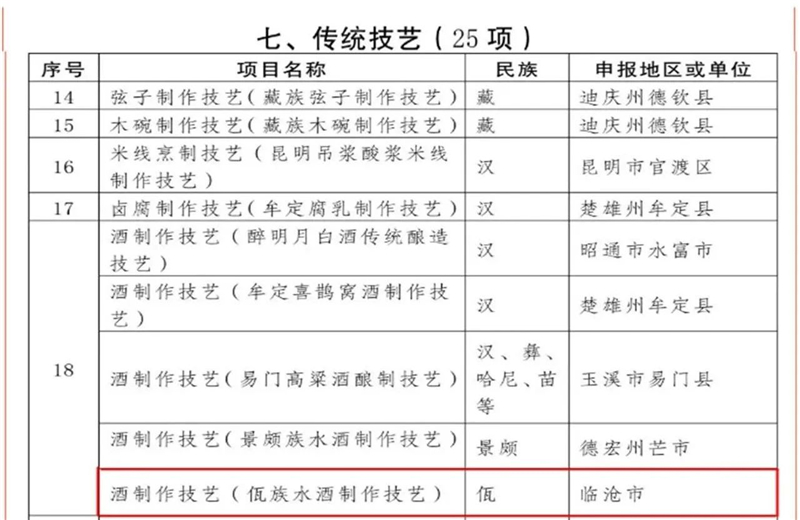

传统技艺:佤族水酒制作技艺

佤族的水酒是佤族自酿酒,佤语叫“布莱荣佤”,它是用小红米等原料酿制而成的。

佤族酿造“布来荣佤”,首先是做酒饭,将原料粮磨细蒸熟后,拌上酒曲,让其发酵后晾干,用瓦罐之类的容器密封贮藏。需要酒时,将晾干储存的酒饭按需求量取出,装入酒罐内(一般最底层要按压结实)加上凉开水后,泡上至少半小时左右,再用细竹弯管插入酒罐内吸出,即成水酒。泡的时间越长越好喝,基于这样的原因,佤族把酿制水酒称为“泡酒”。

佤族当天泡酒当天喝完,否则发酸变味,若有喝不完的需要第二天饮用的,则把酒倒入葫芦内再装入几粒米防止变味。一般招待贵宾的水酒至少是保留一年甚至10年之久的陈年老酒,酒味香醇可口,养生健胃。到佤山村寨有人敬你水酒说明你人气旺,有事业生活万事顺利,来年好运连连之说。

来源:恒春临沧责编 童文文审核 李元

来源:恒春临沧责编 童文文审核 李元