点击图片观看影片

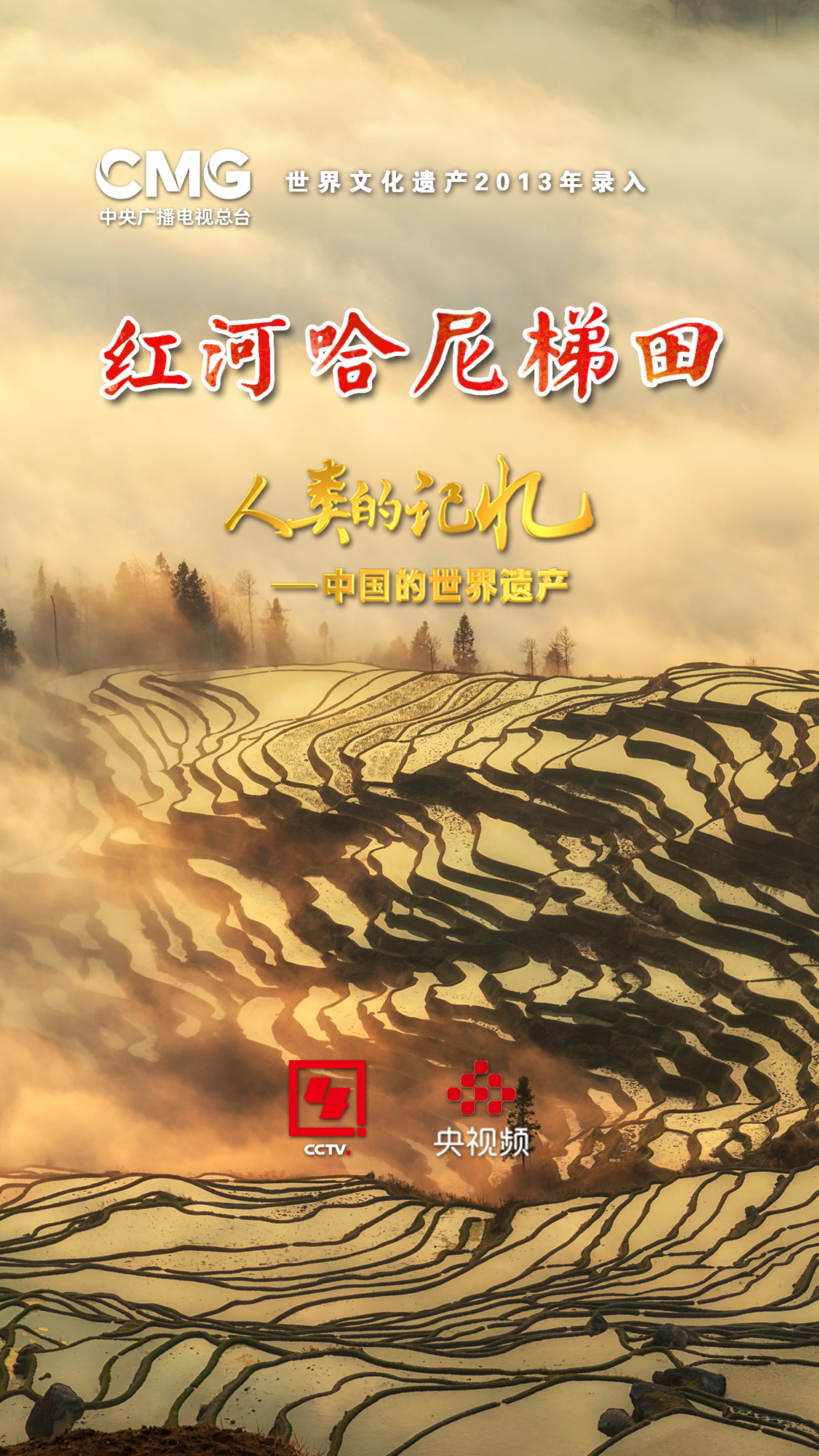

红河哈尼梯田是哈尼族先民利用当地“一山分四季,十里不同天”的地理气候条件创造的农耕文明奇观,据载已有1300多年历史。它是哀牢山中最神奇的景色,像万道天梯依着山势,从山顶一直延伸到山脚。也许你曾见过红河哈尼梯田的鬼斧神工,但是你真的了解它吗?

点击图片观看影片

1月9日22:00,由中共中央宣传部指导、中央广播电视总台统筹、中共云南省委宣传部出品、中共红河州委宣传部协同拍摄的《人类的记忆——中国的世界遗产》之《红河哈尼梯田》纪录片上集《农耕篇》在央视中文国际频道CCTV4惊艳亮相。

顺应自然的智慧

冬春时节,云海填满了山谷,游动在蘑菇房与山林之间。1300多年前,哈尼族先民移居到哀牢山区,在平地稀少的崎岖山地,开辟梯田提高种植面积,构建了“四素同构”的农耕体系。

点击图片观看影片

哈尼族的民歌里这样唱着:“人的命根子是田,田的命根子是水,水的命根子是森林”,他们知道森林能储水,所以特别重视对森林的保护。而“四素同构”系统,便是建立在哈尼族“敬畏自然,天人合一”的精神基石上。

点击图片观看影片

哈尼族先民将森林分为水源林,还有寨边的神树林、风景林和薪炭林,让每一片森林都有着专属的功能与定位,保证了森林的有效利用。

点击图片观看影片

在“四素同构”的农耕体系下,哈尼梯田真正实现了人与自然和谐共生。森林成片长于山头,村寨建在森林下方,森林涵养的水流缓缓流下,穿过村庄滋养着梯田,最大限度地保留了当地的生物多样性。

点击图片观看影片

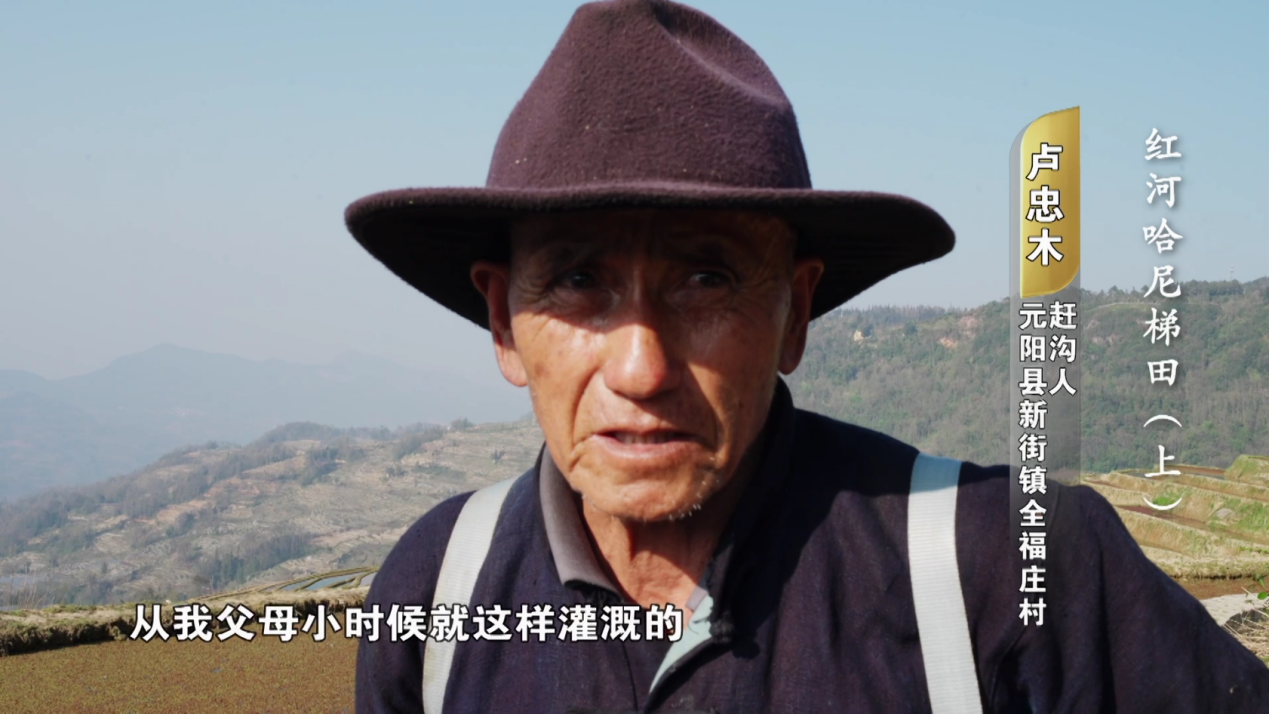

古老的公平契约

水稻的种植需要大量的水,哈尼族人民居住的山区虽然雨量充沛,水系丰富,但是复杂的地形并不适合传统的灌溉模式,需要建造水渠,引水灌溉。修建水渠的工程量较大,个人或单个村寨往往无法独立承担,需要多方合作才能建造完成。这样的建造方式,决定了不同村寨的梯田会共用一条水渠进行浇灌。

点击图片观看影片

但这也带来了新的问题,由于水渠的水量有限,如何保证不同村寨的梯田都能得到合适的用水,避免因用水问题产生冲突,需要一个行之有效的解决方法。当地人通过商议,找到了一种合适的水渠利用方式,也就是一直沿用至今的木刻分水。

点击图片观看影片

在进行分水之前,哈尼族人民会先根据水渠的水量,计算出水渠能够灌溉梯田的面积。然后基于这个面积,经过田主商议,得出每块梯田所应得的水量。再根据讨论出的水量,以宽窄不同的凹槽刻在一根木头上。然后把这根木头放在水渠的分水口,让水沿着凹槽流向不同的梯田。木刻的凹槽尺寸确定后持续沿用,不得轻易更改,通过这种方式将不同沟渠里的水层层分流,保证了各层梯田的灌溉用水。

点击图片观看影片

为了保证木刻分水的统一和准确,哈尼族人民对木刻分水的细节进行了详细规定。当地居民会推举出专门管理沟渠的“赶沟人”来进行分水,梯田有多久,赶沟人就存在多久,除了要给村民分水,“赶沟人”还要给水渠疏通,砍除杂草,还会顺带帮农户看看田里的庄稼。

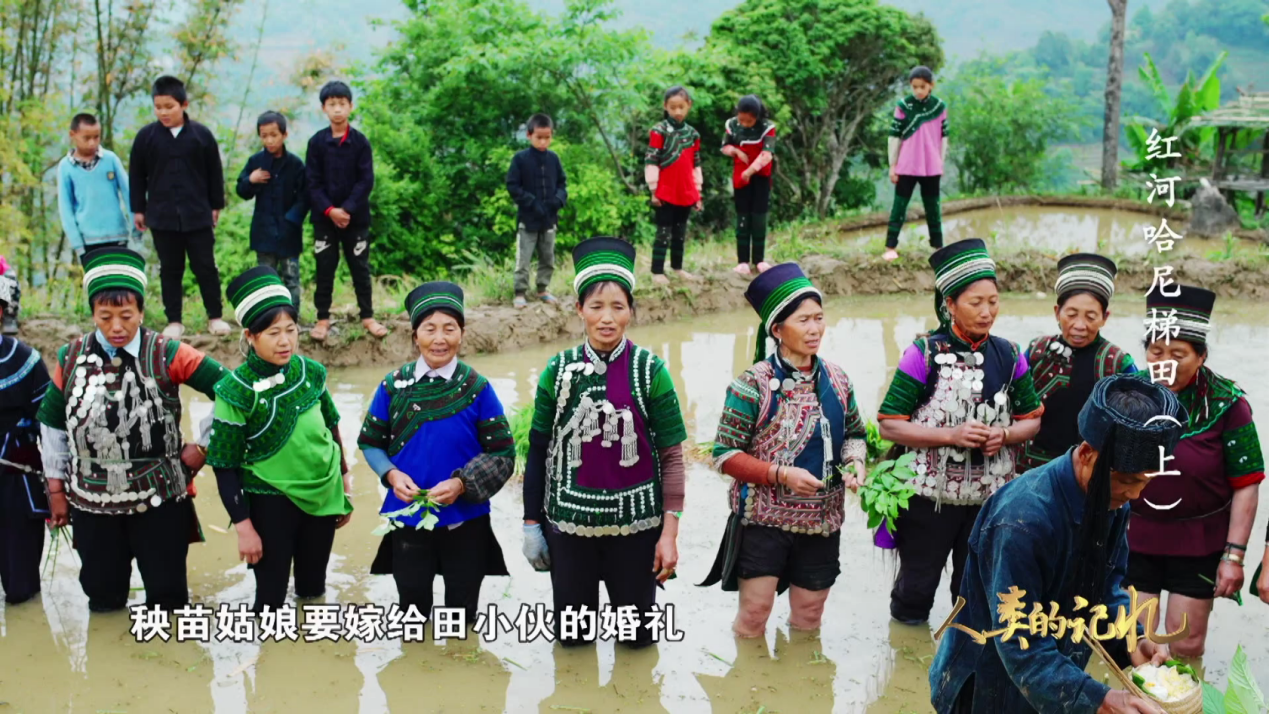

秧姑娘嫁给田小伙的婚礼

“开秧门”是哈尼族村寨迎接播种的一种传统古朴仪式。哈尼族人民把“开秧门”看作是秧姑娘嫁给田小伙的婚礼,在梯田里,人们唱着震惊世界的“哈尼多声部”,迎接一年春耕时节的到来!这是哈尼族村落里一场盛大的节日,也是哈尼族人民在天地自然中进行的一场最质朴、最期许、最真诚的典礼。

点击图片观看影片

“开秧门”现场,姑娘们穿上节日的新衣,一大早就从寨脚背着秧苗走向田间。一路上姑娘、小伙们玩笑不断,笑声不绝。开秧门时,首先由家庭主妇或男主人栽头一把秧苗,随即众人下田栽秧。姑娘们高卷着裤脚,身着盛装,左手灵巧地分秧,右手飞快地插秧。田埂上,老人在唢呐伴奏声中,唱着古老的祝福歌,歌声在春风中回荡。

点击图片观看影片

“开秧门”活动中,四处可见孩子们快乐的身影,他们帮着父辈一起插秧,听着祖祖辈辈传唱的“哈尼多声部”。哈尼族人民“开秧门”的传统习俗,就这样一代代传承下去。

点击图片观看影片

1300多年来,哈尼族人民用双手在大自然中“打磨”和精心“雕琢”的哈尼梯田,是一种无与伦比的大地艺术,其线条、韵律、节奏无不浸透着人文之美和自然之美。青翠碧绿,金色满园,这只是它的表象,它所传承下来的生态智慧才是人类不可磨灭的记忆,是属于中华民族这一农耕民族的宝贵文化遗产。

文旅头条融媒体记者 熊昱雯 文

图片 《人类的记忆——中国的世界遗产》之《红河哈尼梯田》【农耕篇】视频截图

责编 代汪媛

审核 刘娅娟