记者从10月25日举办的“开好局、强信心、促发展——贯彻落实党的二十大精神”系列新闻发布会·省文化和旅游厅专场发布会获悉,党的二十大胜利召开一年来,云南省文化和旅游厅认真履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,深入实施“文化润滇”行动,努力打造文艺精品力作,不断丰富公共文化产品供给,持续提升文化遗产保护利用水平,更好满足人民日益增长的精神文化需要。

(发布会现场 赵嘉 摄)

文化艺术创作取得新成就。召开全省艺术创作工作会议,发挥云南艺术基金、省级重大重点题材创作扶持资金示范引领作用,资助扶持项目64个。在话剧《桂梅老师》、群舞《摆出一个春天》分别荣获国家最高艺术奖“文华大奖”、最高群艺奖“群星奖”的基础上,又创作推出《澜沧水长》《锦绣如歌》等一批优秀精品力作,《张桂梅》《桂花表妹》等作品入选2023年全国地方戏曲会演等全国性艺术演出活动。

实施艺术惠民工程,“文化大篷车·千乡万里行”列入2023年省政府10件惠民实事之一,1-9月组织开展演出10768场,惠及群众680万余人次。

成功举办2023年云南省新年戏曲晚会等艺术活动,圆满完成2023年国际生物多样性日全球主场活动等文艺演出任务。

(《锦绣如歌》剧目 邓斌 摄)

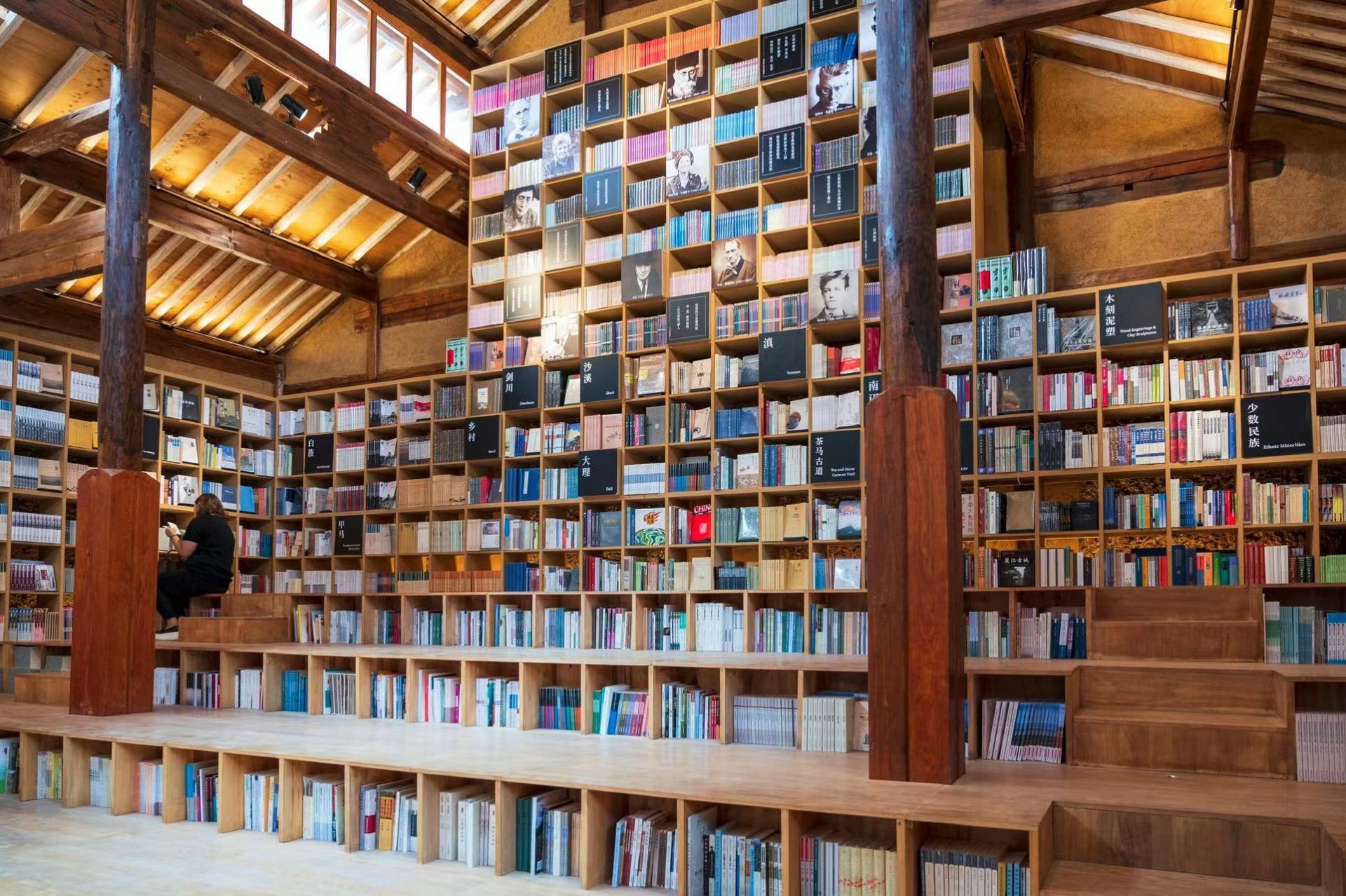

公共文化服务体系建设取得新成效。实施公共文化服务基础设施补短板工程和公共文化新空间行动计划,加强公共图书馆、文化馆总分馆制建设,加快推进省图书馆新馆建设、省文化馆提升改造。2022年以来,全省新建改建公共图书馆56个、文化馆42个、乡镇文化站203个、村(社区)综合性文化服务中心1516个,建成云南省典籍博物馆。截至今年9月,全省有文化馆分馆1481个、图书馆分馆1465个、新型公共文化空间400个。此外,深入实施文化惠民工程,以“大地欢歌”乡村文化活动年、“农民工”文化艺术节等为载体,组织开展2023年云南省民族团结进步大舞台系列活动,15个村入选全国“春、夏、秋、冬”四季村晚示范展示点。1-9月全省开展群众文化活动超2万场,线上线下惠及群众达1.2亿人次。

(图书馆 邓斌 摄)

文化遗产保护传承利用再上新台阶。今年9月17日,景迈山古茶林文化景观成为首个列入《世界遗产名录》的茶文化主题项目,填补了世界遗产茶文化主题项目空白,捍卫了中国的茶文化起源国和茶文化传播主导地位,扩大了中华文化的国际传播力、影响力。加强考古发掘和文物保护。晋宁石寨山通过国家考古遗址公园立项,晋宁河泊所遗址入选2022年度“考古中国”重要发现;东南亚南亚考古研究与文物保护基地、云南考古体验馆挂牌开放;长征、长江国家文化公园(云南段)建设持续推进。深入实施“云南博物馆群建设计划”,2022年全省博物馆举办陈列展览1242个,参观人数1300余万人次,新增备案博物馆(纪念馆)12个。《中国声音——聂耳和国歌的故事》入选“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览项目全国推介名单。加大非遗保护传承力度。2022年11月,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,在15个省(区、市)入选的44个项目中,云南省有6个项目上榜,为此次国家非遗申遗提供了重要支撑、作出了云南贡献;大理文化生态保护区、迪庆民族文化生态保护区通过国家考评验收,正式公布为国家级文化生态保护区;举办“云南省第十三届民族民间歌舞乐展演”,全省新增省级非遗代表性项目207项,认定首批省级非遗工坊35家,2个案例入选2022年全国非遗工坊典型案例,《非遗里的中国(云南篇)》在央视热播。

(景迈山古茶林 邓斌 摄)

文旅头条融媒体记者 李亚 文

责编 邓斌

审核 童文文