2025年蛇年,中国将迎来首个非遗版春节。“非遗贺新春——云南非遗过大年”系列活动也正式揭幕,各类年俗活动环环相扣,在全省各地轮番上演。在昆明南屏街,剪窗花、舞龙狮、锔瓷器、做风筝……精彩纷呈的民俗表演串联起全省非物质文化遗产代表性项目,融入不同地区的特色习俗、还原古老的传统文化。来自四面八方的游客,不仅能感受到浓浓年味,也在琳琅满目的非遗项目中领略到独特的云南魅力。

云南风筝贺新春

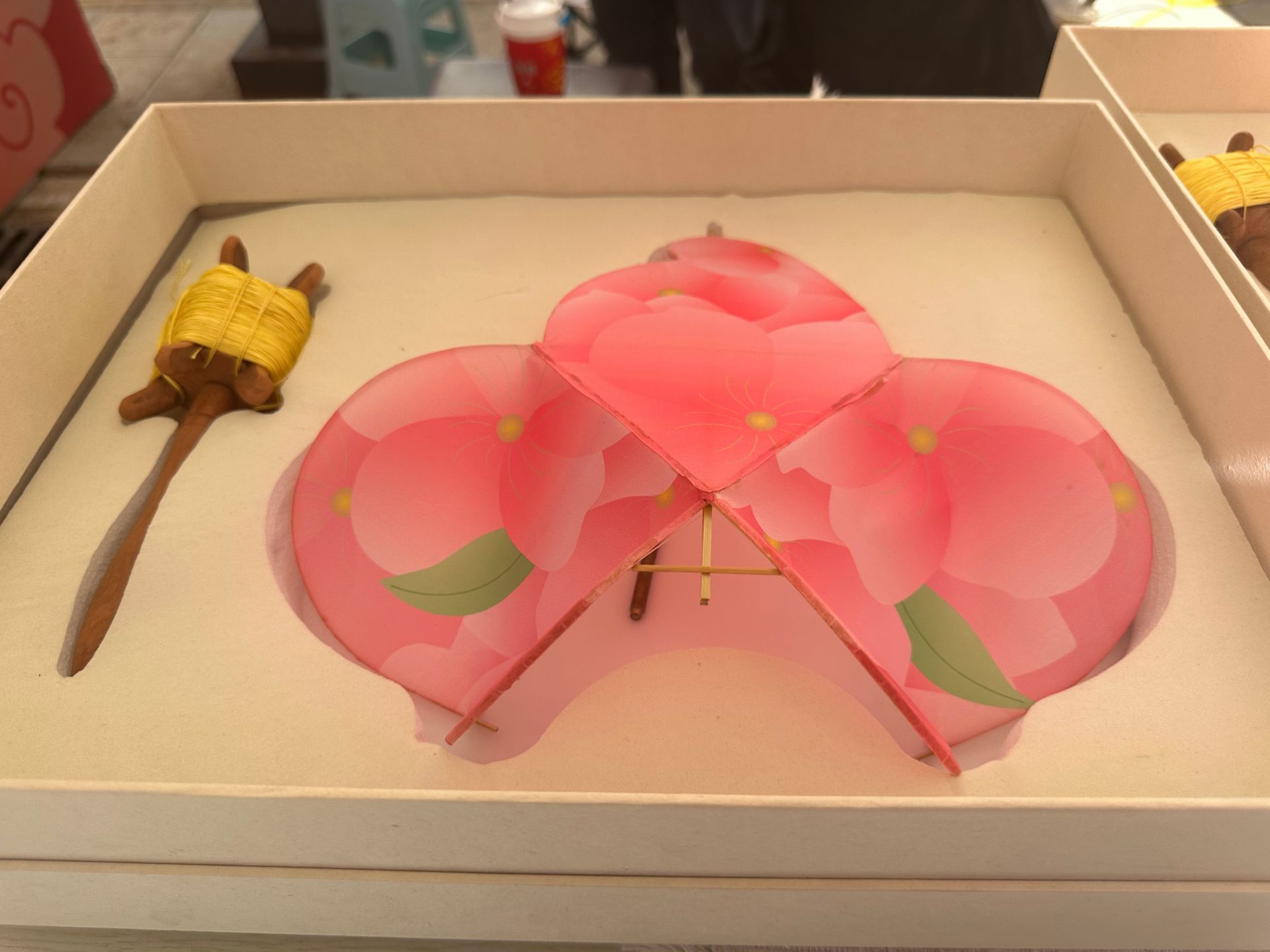

“这个风筝真漂亮!看,上面画的小蛇真可爱!”在南屏街片区的南强街上,以“非遗过大年”为主题的非遗大集吸引了众多游客,而大集上的第一家铺子就是云南风筝。这种风筝看上去造型圆润可爱,色彩鲜艳柔和,一眼看上去,就与普通风筝不一样。

“云南风筝属于正三角结构硬翅类传统风筝,能够经受高原山谷复杂气流的冲击,具有耐风性强、飞行稳定的特点,距今已有700余年的历史。”摊位主人章腾云介绍说。

章腾云是云南风筝推广人,云南省唯一一名风筝项目国家级裁判员,昆明市西山区风筝制作技艺代表性传承人。他自1999年起痴迷风筝20余载,深入挖掘风筝历史文化,潜心研究风筝制作技艺,并用科学的方法进行改良创新,努力将独一无二的正三角结构云南硬翅风筝发扬光大,曾多次带领云南风筝队伍参加全国风筝比赛,获奖无数。

他表示,这次他亲自在南强街摆下一个风筝铺子,就是希望能够面对面向来自全国乃至全世界的游客介绍、推广云南风筝,弘扬与发展传统风筝文化。“欢迎游客到我的‘放牧天空’云南风筝工作室去看一看、坐一坐,那里有五花八门的各种风筝,绝对让你们目不暇接、不虚此行!”他说。

锔瓷技艺传承久远

在南强街的非遗大集,还见到了一项充满鲜明时代印记的古老传承技艺——锔瓷。锔,音同“居”,意思是用锔子(一种两脚钉)连合破裂的器物。锔瓷,可以通俗地理解为修补瓷器。在物质越来越丰富的当下,修修补补似乎离我们的生活越来越远,可勤俭节约一直是中华民族的传统美德,始终扎根在每一个中国人的心中。

中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”。锔瓷这项手艺,没有两把刷子可做不好。而景辉恰好就是怀揣“金刚钻”的个中高手。他家学渊源,从小就从父亲景连福那里继承了锔瓷的手艺,找碴对缝、划线定点、打孔、上锔钉……30多年来,他日复一日重复着这些工序,在漫长的岁月里,他对锔瓷技艺的钻研越来越深,热爱也越来越深。

“残缺的瓷器也有其价值和意义,就像人生,没有谁是完美的,在我们的人生道路上,难免有裂纹、有缺失,我们要像锔瓷一样拿出耐心和细心,慢慢修补遗憾和缺损,最终呈现出别样的效果。”景辉拿出他修补过的一件件瓷器,向游客讲述着他的人生哲学。

据负责组织此次非遗大集的昆明市文化馆非遗保护中心主任刘凤英介绍,在30多年的锔瓷传承生涯中,景辉修复了上万件物品,还创新性地将篆刻、大漆等诸多传统工艺手法运用到锔瓷中,让瓷器的破损和缺口变为精巧的饰物和纹样,修复后的器物让人爱不释手,为破裂的瓷器赋予了全新的“生命”。

斑铜制品耀华彩

“I love it,It's beauty!”在云南斑铜的展示摊位前,两位外国游客驻足流连。她们来自法国,在这几天的云南之旅中,她们不仅领略了云南的自然风光之美,也充分感受到中国新年的红火热情。在她们看来,斑铜等独具特色的手工艺品以及寓意吉祥的春节习俗,不仅让她们感到新奇,也收获了浓浓的快乐。

云南斑铜,始于明、盛于清,是国家级非物质文化遗产保护项目,为云南独有的金属工艺品,其原材料选用云南特有的富含金、银和其他多种稀有金属成分的天然铜材,全手工制作而成。“妙在有斑,贵在浑厚”,褐红色的表面呈现出离奇闪烁、艳丽斑驳、变化微妙的斑花而独树一帜。

据介绍,斑铜制作技艺代表性传承人李碧,是云南省工艺美术大师、“兴滇英才”首席技师、云岭工匠,从事云南斑铜艺术品创作20余年,匠心开创了斑铜技艺与乌铜走银、银器技艺、宝石镶嵌技艺相结合创作的金属工艺珍品,作品被中国工艺美术馆、中国非遗馆、云南省博物馆等收藏。

随着春节越来越近,来逛非遗大集的游客越来越多,每个铺子前都聚满了人。刘凤英介绍说,此次非遗大集在南强街和高山铺多肉公园两个地点进行搭建,参与大集的非遗项目除了云南风筝、锔瓷、斑铜之外,还有云子、扎染、剪纸等,在春节期间持续向市民、游客开放,让大家在节日期间感受到浓厚的“非遗”年味。“我们诚挚邀请广大市民、游客来春城昆明过‘非遗”大年,在浓厚的传统年味中,感受‘有一种叫云南的生活’!”

文旅头条通讯员 于轩昂 文/图

责编 童文文

校对 李亚

审核 张敏