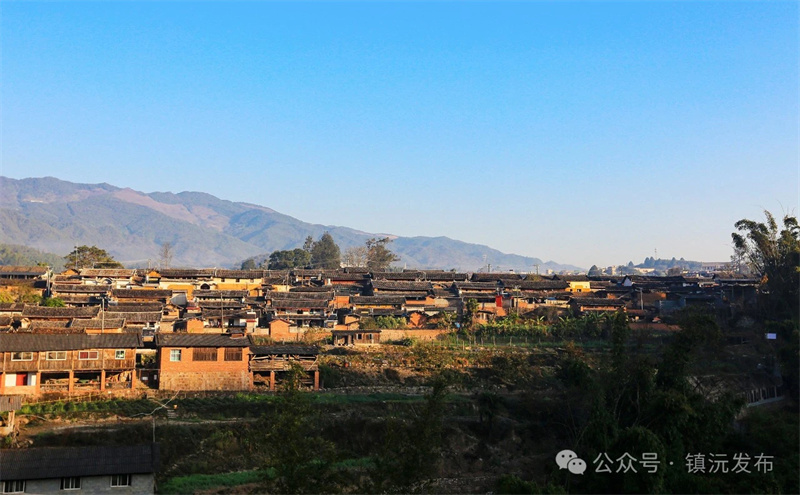

在普洱镇沅县的群山之间,振太河北岸的太和村紫马街静卧于1456米的海拔之上。这座由马帮蹄声踏出、茶香浸润两百年的哈尼族、彝族传统村落,曾以“国家级传统村落”的牌匾定格历史。而如今,古宅院墙内飘出的不再是往昔马帮的驮铃,而是“存云乡土”汤锅店的热气氤氲,是侨乡“旅居小院”里客人的笑语,是紫马夜市60个摊位上升腾的烟火气。2024年,一场以整村运营为引擎的振兴实践,让这座“沉睡”的古村在新时代焕发出惊人活力。

专业运营,点活“沉睡资产”

面对“保护”与“发展”的古老命题,紫马街引入关键变量四川佰村相见公司。其采用的EPCO模式(设计、采购、施工及运营一体化)如同一剂精准的活化良方:在严格保护古村肌理的前提下,“边建设、边招商、边运营”的策略高效盘活闲置资源。李英故居变身花园餐厅,两栋老宅蜕变为侨乡主题旅居小院,荒废的土地、水塘经清产核资后重获新生。村集体与运营方共建“镇沅佰村相见乡村运营管理公司”,以市场化机制运营集体资产,为村民提供业态指导。紫马夜市开创性采用“零摊位费+销售收入5.6%集体提成”模式,既激发村民创业热情(赶集日单店收入可达2000元),又为公共事务注入持续资金流,开业即带动周边增收超30万元。

“三融四联”,织就振兴经纬

紫马街的振兴绝非孤岛式发展,其核心在于按照“一环、一心、五村、三集”进行布局,形成三融四联镇域乡村振兴协同发展模式,以文塑旅,以旅彰文。空间之融:“一环”(古道、绿道、步道串联)、“五村”(紫马街、草皮街、凤凰新村等联动)、“三集”(太和大集、紫马夜集、草皮老集)的布局,使传统文化与现代生活无缝交织,形成开放式的乡村大景区。产业之融:以茶山田园为本底,融合旅居度假、古村探秘、党建研学、民俗体验等多元业态。现代农业展示区、观光体验区与AAA级景区标准的服务配套相得益彰,4所旅居示范小院投入运营标志着“度假、养老、文化艺术”旅居格局初成。联动之力:“四联”策略汇聚八方资源,村社联,直连社区消费端,稳定助农;村村联,紫马街成为周边农特产与劳动力的展销平台;村校联,吸引清华、云农大等高校百余人次深入调研,导入“三下乡”、学术实践及离退休教职工旅居需求;村企联,借力社会资本助推消费与销售。

精准定位,旅居服务见温度

紫马街敏锐锁定“离退休高知群体”这一核心客群,以“八仙过海”共享旅居品牌承载高端康养需求。其独创的“一客一方案”服务理念,配备专属旅居生活管家,不仅提供本地化、全时性体验,更精心设计让客人融入乡村生活、贡献社会价值的场景。这种深度交互,在为旅居者创造独特价值的同时,也为紫马街注入新文化活力,悄然推动着乡风文明演进。

人才反哺,本土力量破土出

振兴之基,在于人才。项目着力培育“带不走”的服务队伍。大量走访外出和返乡的大学生和青年群体,着力发掘本地劳动力。目前,吸引山街村返乡大学生禹勇加入运营团队,将其培养为具有综合服务能力的乡村旅居生活管家,成为旅居客人的本地生活导游和向导。佰村相见与云南农业职业技术学院共建人才培养机制,为未来持续输血。目前,运营中心、民宿、餐厅已吸纳20名返乡青年、农村妇女就近就业;紫马夜市更直接创造运输、服务、保洁等岗位超百个,让村民在家门口捧起“新饭碗”。

从2024年5月至今,紫马街已举办文化旅游活动及培训30期,吸引游客9万余人。村集体经济增收11万元,社区共建共治共享氛围日益浓厚。紫马街的蜕变证明,传统村落并非历史的化石,专业整村运营能唤醒其沉睡基因,通过“三融四联”的空间与产业重构,结合精准客群定位与在地人才培育,完全能在保护与发展的平衡木上走出新路。

当紫马夜市的灯火照亮斑驳的石板路,当高校学子的课题研究融入古宅新生,这座茶马古道上的老驿站,正以充满温度的现代旅居生活,书写着乡村振兴的镇沅样本历史在此延续,未来于此生根。

文旅头条通讯员 姚梦溪 文

镇沅发布 供图

责编 童文文

校对 刘榕杉

审核 李元