近年来,普洱景素非遗客厅秉持“最好的传承就是生活”的经营理念,围绕“非遗里的普洱”品牌建设,创新开发各类非遗好物,打造活态传承体验空间,让非遗融入城市肌理,走入日常生活,取得了显著成效。

守正初心:以人文温情构筑非遗保护传承阵地

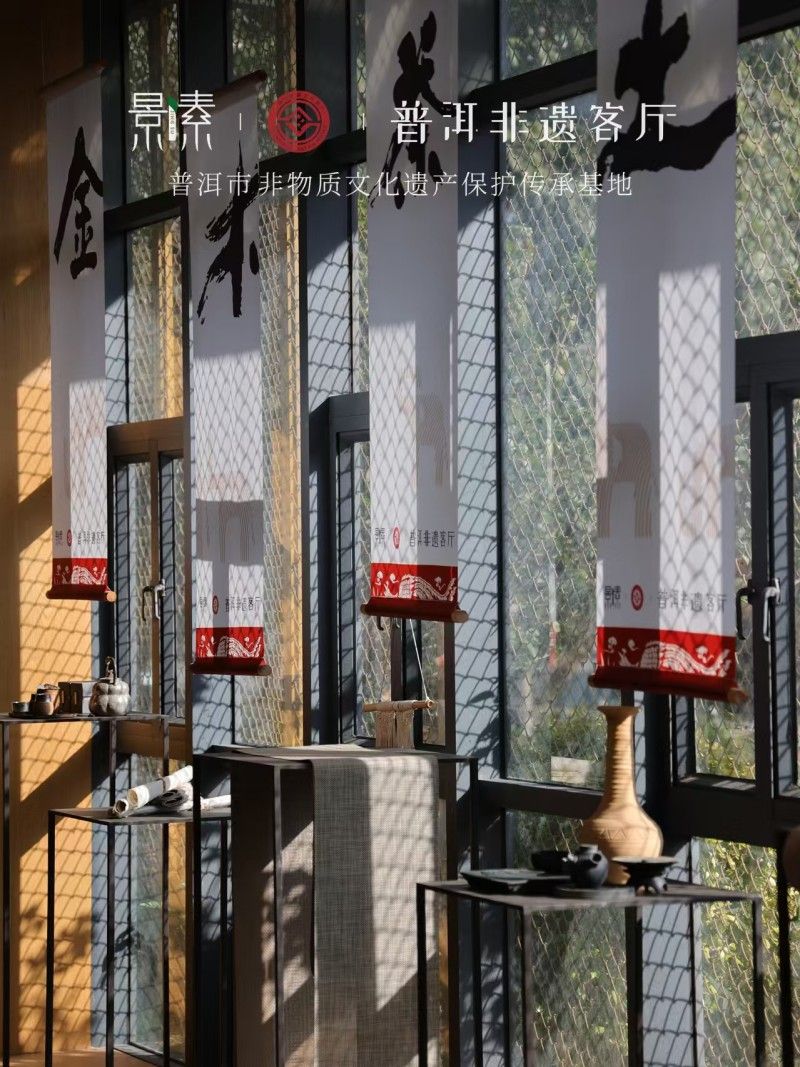

近年来,在市非遗中心的悉心指导与大力支持下,景素精心打造了云南省首家集展示、体验、传承为一体的“非遗客厅”。经过几年的不断探索,景素的经营理念逐渐从“宣传普洱茶”升华至“宣传普洱”,为“非遗里的普洱”品牌奠定了广阔的文化基础。踏入景素,茶香袅袅,火炉静燃,金水漏印、傣族竹编、绝版木刻等多种非遗元素琳琅满目,抬头可见;“金石茶土布”五类非遗产品触手可及。为了更好地实现“活态”传承效果,景素非遗客厅定期举办普洱茶乐演出、公益讲座等丰富多彩的文化活动。通过沉浸式体验,游客能够亲身感受非遗知识与魅力,在互动中加深对“非遗里的普洱”的理解与热爱。同时,客厅巧妙利用楼梯长廊打造“7080思茅记忆摄影展”,一幅幅老照片定格了本土文化的珍贵瞬间,为这里增添了独属于普洱的一抹乡愁,让人们在回忆中感受非遗的温度与力量。

传承不仅在于展示,更不局限于一方客厅。景素非遗客厅持续深入思考非遗价值实现路径,先后深入普洱众多乡村进行调研,与二十余位非遗传承人及工坊建立紧密合作。通过助力乡村困难群众提升就业技能、拓宽收入来源,共同探索“非遗+致富”的实践之路。在客厅右侧的传承人信息墙上,传承人们质朴的笑脸和温情凝视的眼眸,仿佛在诉说着文化脉息的延续,让人们真切感受到非遗“服务当代,造福人民”的厚重力量,也为“非遗里的普洱”品牌注入了源源不断的生机与活力。

匠心为笔:以科技引领实现古老技艺融入生活

普洱市拥有许多久负盛名的非遗项目,然而,由于缺乏市场化设计及营销,不少传统非遗技艺犹如深埋的宝藏,未能走入大众视野,面临“酒香巷深”的困境。为破局突围,景素围绕“非遗里的普洱”品牌,持续深耕本地文化,不断挖掘可升级、再开发的民族文化及非遗项目。通过对传统文化的走访调研以及自身牵线搭桥的作用,景素与传承人共同开展研发设计,将科技赋能与艺术创意注入传统技艺,生产出一批创意化、年轻化、IP化的“新土特产”。这些产品成功打开消费市场,成为普洱非遗文创的引领品牌,为“非遗里的普洱”品牌增添了时尚与创新的元素。

近年来,景素先后对黑陶制作技艺、白茶制作技艺等本地非遗进行工艺创新。镇沅传统黑古陶在创新中由低温陶衍生出高温陶,实现了茶器化、香器化,不仅提升了陶器的观赏性,更增强了其实用性,让古老的黑陶技艺焕发出新的生机。对传统“月光白”白茶制作工艺的研究创新,通过精准控制温湿度保障了普洱白茶的鲜活品质,使景素成为“普洱白茶标准制定者”,为“非遗里的普洱”品牌树立了品质标杆。同时,景素以“跳出普洱看普洱”的全局视野和思维,持续进行非遗IP打造。目前,已推出瓦猫系列、黑陶系列、傣锦系列等19类生活化的非遗IP文创。其中,首创的云南数字文创茶“唱片茶”,以黑胶唱片的艺术形态承载茶马古道记忆,获评2019南亚东南亚品牌文化旅游商品国际大赛“百佳品牌伴手礼”;黑陶瓦猫咖啡杯、哈尼刺绣八角花杯垫等将民族元素与日常生活巧妙结合,入围2023年云南省第二届“非遗伴手礼”。这些IP文创不仅丰富了“非遗里的普洱”品牌的产品线,更提升了品牌的知名度和影响力。

融入新潮:以漫意时光让传统与现代“美美与共”

传统非遗技艺不仅承载着历史记忆,更是疗愈解压的心灵港湾。景素非遗客厅敏锐洞察到年轻人追求安宁的深层需求,创新性地以非遗为纽带,打造沉浸式DIY体验空间。在这里,游客不仅能在亲手创作中领略非遗魅力,更能真切感受“慢下来”的意趣与美好,让心灵得到片刻的宁静与放松。

目前,景素非遗客厅已逐步构建起开放温暖的自然场景与社交互动的新生态。在这里,非遗逐渐从单一的“展示品”转变为深度参与城市文化建构与大众日常生活创造的“新元素”。象脚鼓手绘、绝版木刻、金水漏印等特色体验项目,如同情感催化剂,拉近了人与人的情感联结,激发了人与城市共生的创新活力,吸引越来越多人驻足停留、体验感受,成为“非遗里的普洱”品牌吸引游客的重要亮点。同时,景素积极拥抱时代浪潮,充分发挥网络传播势能,开辟线上直播、网络预约等多元渠道。以全域宣传与多频共振的推广策略,让项目宣传打破时空桎梏,让古老智慧与当代生活形成“美美与共”的时代和鸣。通过线上平台,更多的人了解到“非遗里的普洱”品牌,进一步扩大了品牌的影响力和覆盖面。

景素在“非遗里的普洱”品牌建设发展过程中取得了良好效果,为普洱非遗的更好展示提供了宝贵的参考和借鉴。在未来的发展中,景素将继续以匠心守初心,不断丰富和完善“非遗里的普洱”品牌内涵,让这一品牌成为普洱文化的重要名片,让普洱非遗在新时代绽放出更加绚烂的光彩,温润更多人的心灵。

文旅头条通讯员 胡珊杰 文

景素非遗客厅 供图

责编 李舒琪

校对 刘榕杉

审核 华芳