2025年9月20日,由中山大学博物馆(校史馆)、云南省档案馆和中山大学出版社联合举办的《中山大学在澄江》新书发布会在中山大学校史馆举行,中山大学副校长刘济科、中共澄江市委宣传部部长张春亚、云南省档案馆副馆长段俐娟、学术指导总顾问徐俊忠,以及澄江市政府代表、云南省档案馆代表、学校相关院系和职能部门的学者专家、编纂团队和出版社成员共同见证新书揭幕。

(发布会现场)

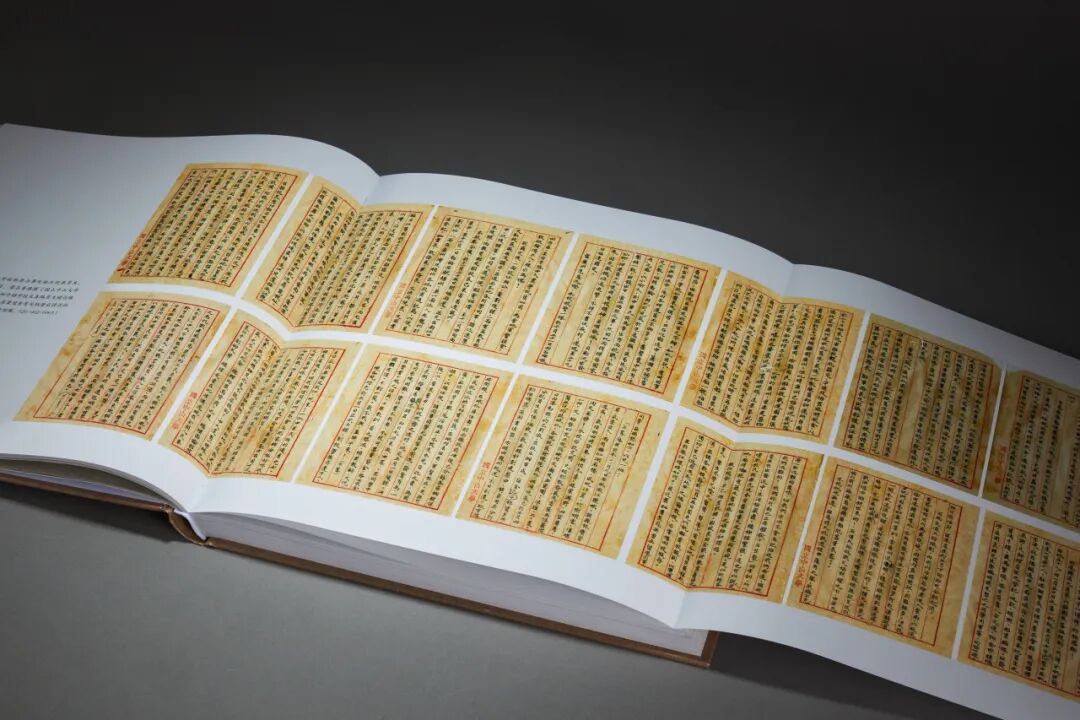

作为中山大学在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要出版成果,《中山大学在澄江》依托详实的文献史料,以严谨的档案记录与深沉的人文叙事,重绘出风云激荡的历史背景下中国大学的生存困境、筚路蓝缕与使命担当,生动呈现了抗日战争时期国立中山大学从筹备迁校、定址澄江、在澄办学到离滇回粤的岁月全景,真实再现学校曲折而壮丽的办学历程与颠沛流离中的学术坚守。

(新书揭幕)

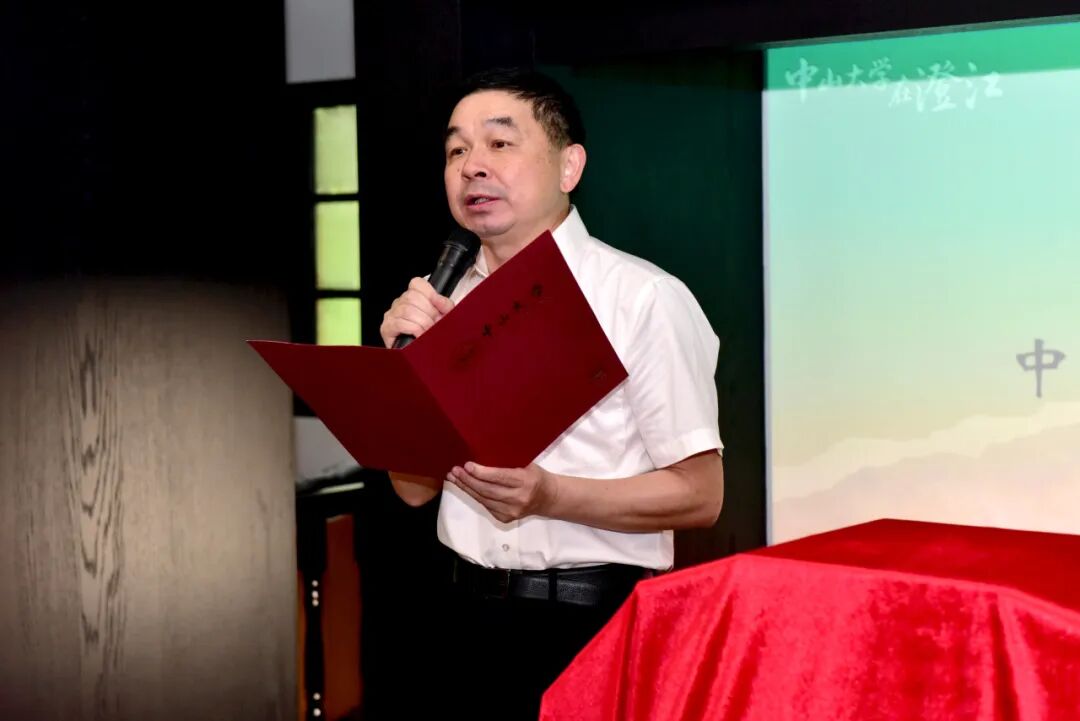

刘济科副校长在新书发布致辞中指出,这部承载着历史记忆与精神血脉的著作,不仅是对抗战时期峥嵘岁月的全景回顾,更是对澄江人民深情厚谊的永恒铭刻。回顾百年校史峥嵘,中山大学将更加明确新时代立德树人的使命,继续深入学习贯彻习近平总书记重要贺信精神,将抗战精神融入人才培养全过程,持续深化校地合作,续写中大人与云南民众深厚情谊的时代新篇。

(刘济科副校长作新书发布致辞)

云南省档案馆段俐娟副馆长回顾了云南民族抗战的光辉历程与中大西迁澄江办学的珍贵记忆,并表示《中山大学在澄江》是中山大学与云南省档案馆携手挖掘抗战档案、传承红色文脉的重要成果,期待以本书发布为新起点,进一步巩固深化与中山大学的合作,深入挖掘包括中大澄江办学在内的云南红色资源,通过联合办展、史料汇编、红色宣讲等形式,让红色基因代代相传,为云南文化建设与中山大学教育事业发展贡献更多档案力量。

(段俐娟副馆长发言)

《中山大学在澄江》学术指导总顾问、哲学系徐俊忠教授阐释本书的重要历史价值与学术研究价值。《中山大学在澄江》通过丰富的档案和其他史料具体而完整地呈现了中山大学抗战办学的曲折艰难历程,本书既是对孙中山先生教育思想与我校学术传统的庄严致敬,展现中大师生在教育科研实践中自觉担当社会责任的良好学风,更是中大与澄江历史情缘的重要见证。本书的出版与此前落成的“中山大学澄江办学纪念苑”相辅相成,使中大与澄江历史情缘的理解更为厚实、立体而鲜活,共同推动这段难忘的历史得到更广泛传播。

(徐俊忠教授发言)

出版社郭瑞社长介绍本书的出版背景与历程,表示这一厚重作品的出版不仅是对抗战时期中山大学师生在战火纷飞中坚守教育初心的致敬,更是新时代出版社守护与传承这份精神的责任担当。大学出版社肩负着传承历史、弘扬精神的重要使命,中山大学出版社将继续以实际行动践行使命担当,为社会提供更多富有价值、深度的文化作品。

(郭瑞社长发言)

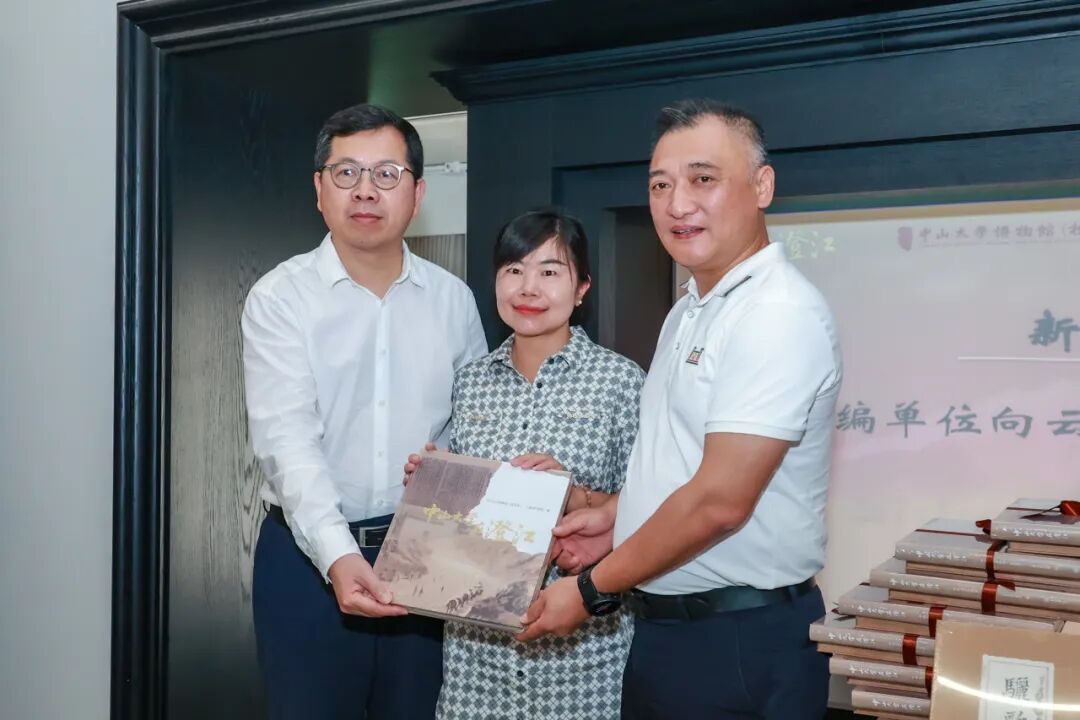

在本次新书发布会上,博物馆(校史馆)吴重庆馆长、出版社郭瑞社长作为编纂出版单位代表向澄江市政府代表、中共澄江市委宣传部张春亚部长赠送《中山大学在澄江》一书庋藏。

(吴重庆馆长、郭瑞社长向张春亚部长赠书)

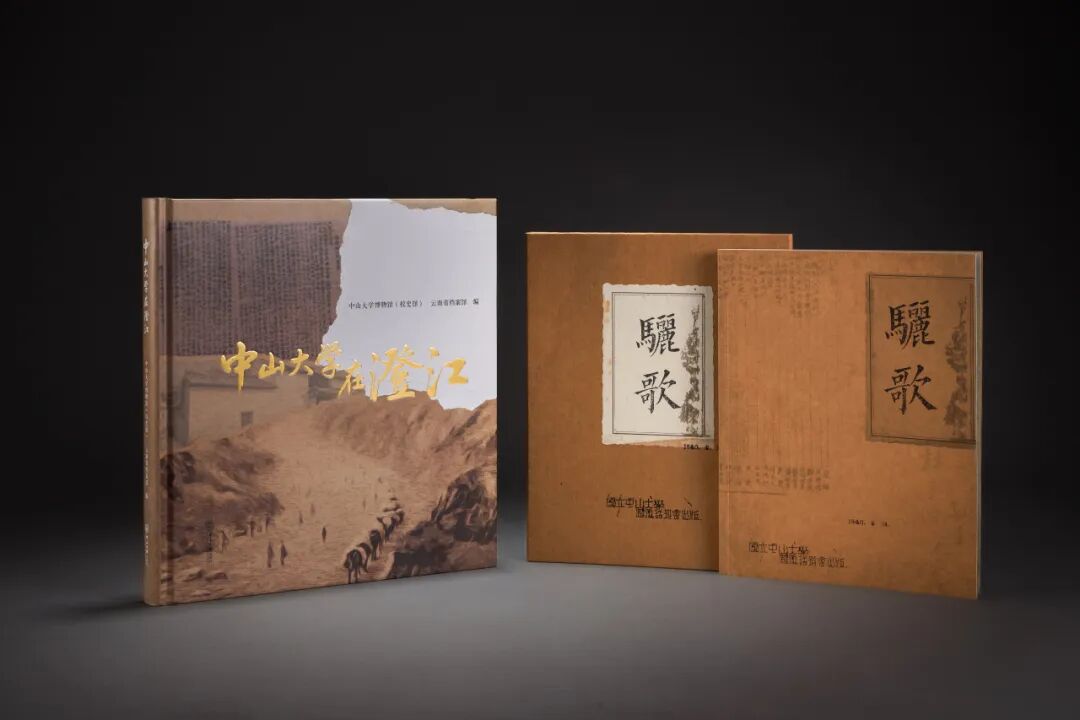

《中山大学在澄江》由中山大学博物馆(校史馆)与云南省档案馆合编。此书既是一部翔实的校史专著,也是一曲致敬一代学人坚韧精神的时代弦歌,不仅为读者展现了战时大学的生存图景,更揭示出教育在民族危难中的非凡力量与永恒价值,书中所现“艰难困苦,弦歌不辍”的办学精神至今仍激励着中山大学砥砺前行、守护文脉,不断为中国社会发展贡献力量。

新书速览

1.迁址难定 托足无方

1937年7月,全面抗战爆发,广州频遭轰炸濒临沦陷,中大遭到重创。学校多番筹划迁校未果,直至1938年10月21日广州沦陷前,最后一批教职员方仓促撤离。

(校园被日机轰炸情形)

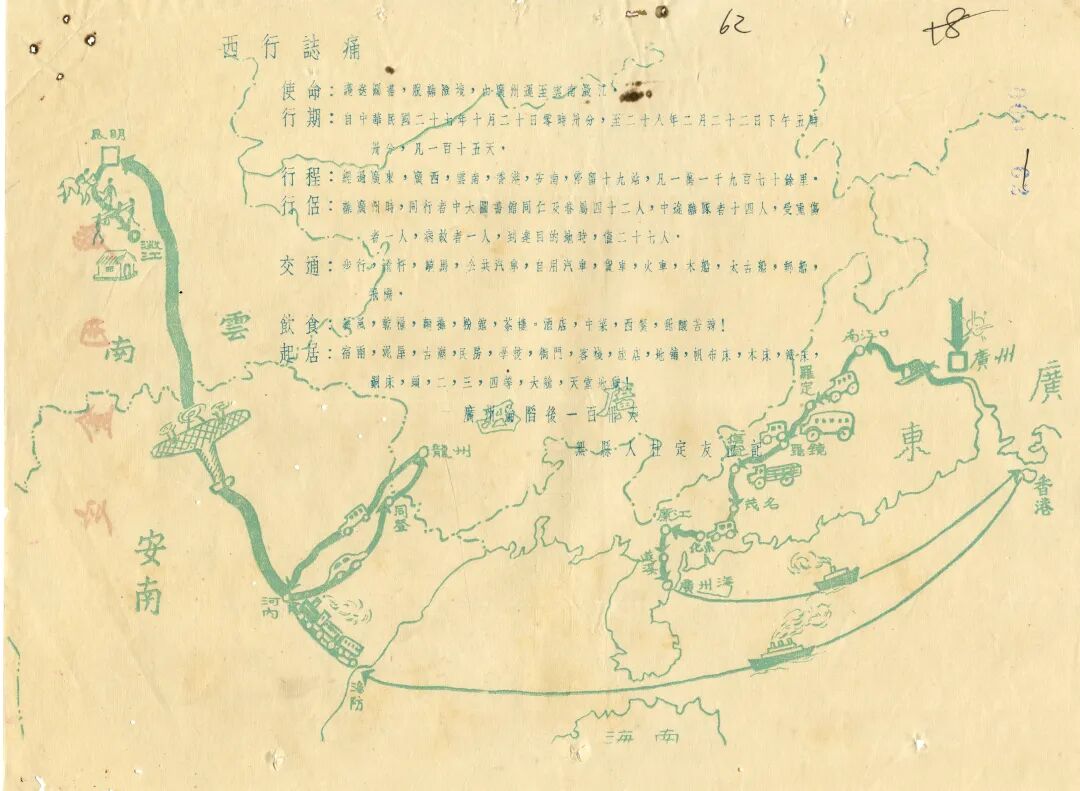

(国立中山大学图书馆主任杜定友绘《西行志痛》)

2.落足澄江 幸获庇荫

学校辗转粤桂湘滇、港澳及越南,颠沛流离。幸得滇澄人民接纳,终定址迁往离校一千多公里外的云南澄江,得以确保师生安全与教学秩序。

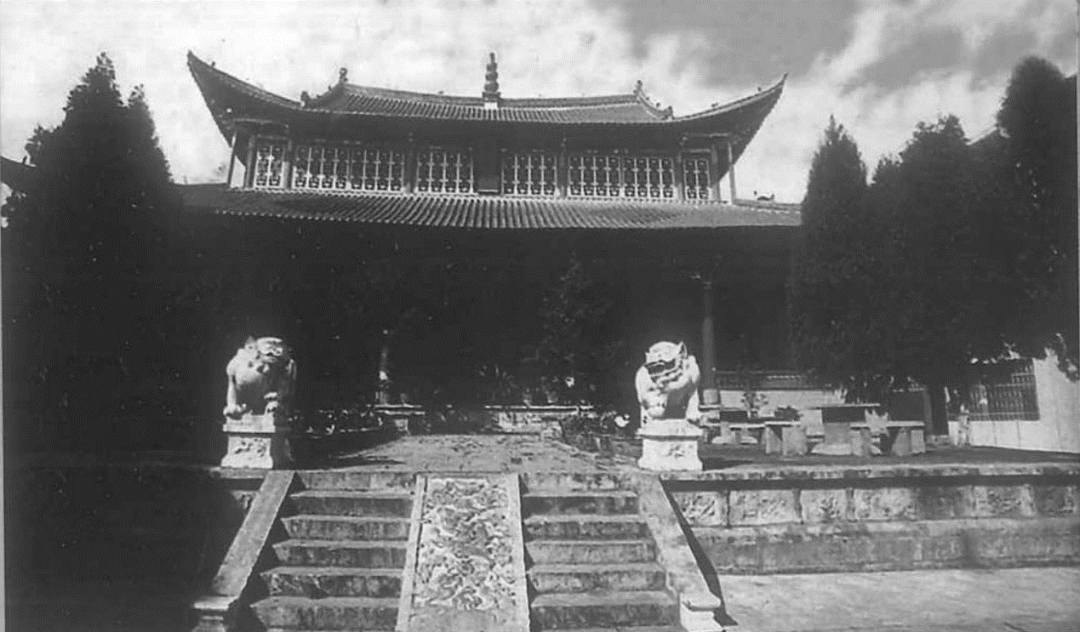

研究院、文学院办学旧址(文庙)

澄江办学期间中大学生的课外生活照

3.弦歌再响 在地科教

澄江办学的十八余月中,中大秉持“科教救国”之信念,号召各学院聚焦“研究实际问题”,为解决地方社会的现实问题寻求方案,以回应民族危亡之际国家建设与抗战大局的迫切需求。

(农学院土壤调查所谢申等著《澂江之土壤》)

4.服务社会 抗战救国

中大师生一方面扎根开展“在地化”科研与社会教育,积极投身抗战宣传、切实解决民众所需;另一方面以知识报国,在烽火中守护文脉、赓续火种。

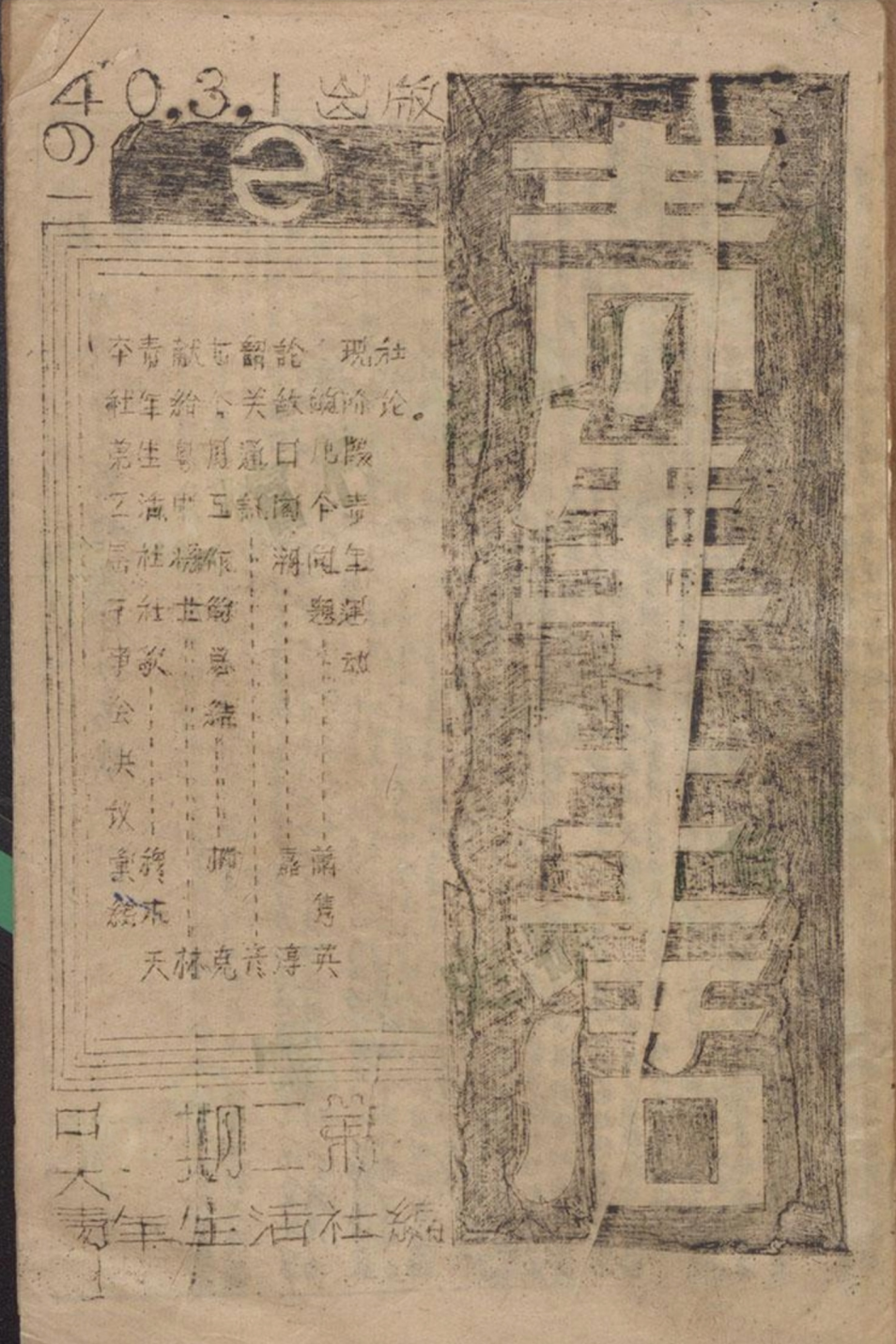

(《青年生活》)

(《中山大学促进澂江县公共卫生办法》)

5.骊歌骤唱 情缘仍牵

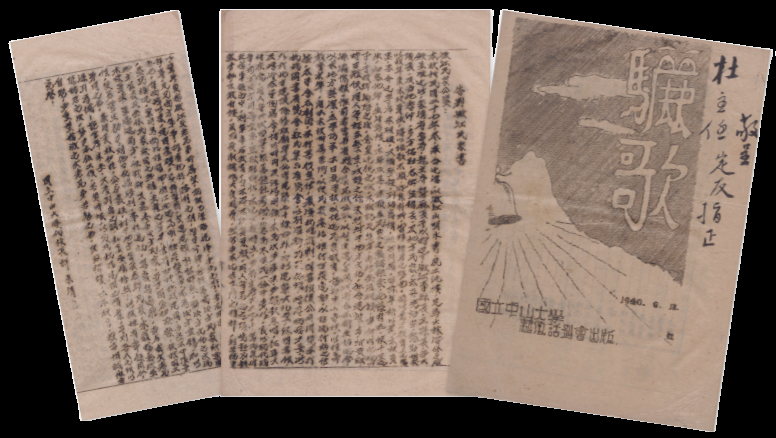

骊歌忽唱,征马在途,中大师生奉令东迁回粤。代校长许崇清发表《告别澂江民众书》,与师生诗文言志编成《骊歌》专号,惜别澄江。八十七年后,中山大学西迁澄江办学纪念苑落成,再续校地情缘。中大师生在澄江时所呈现的坚韧意志、家国情怀与学术理想,使这段烽火中教育存续与文化传承的历史跨越时代仍显熠熠生辉、且更厚重悠长。

(《骊歌》)

(中山大学西迁澄江办学纪念苑)

来源 中山大学博物馆校史馆

责编 刘榕杉

审核 李元