近日

云南省首批“旅居云南”高质量发展试点

拟定名单揭晓

普洱市思茅区思茅街道老爪箐村

墨江县联珠镇曼海村两地入选

具体如下

↓↓

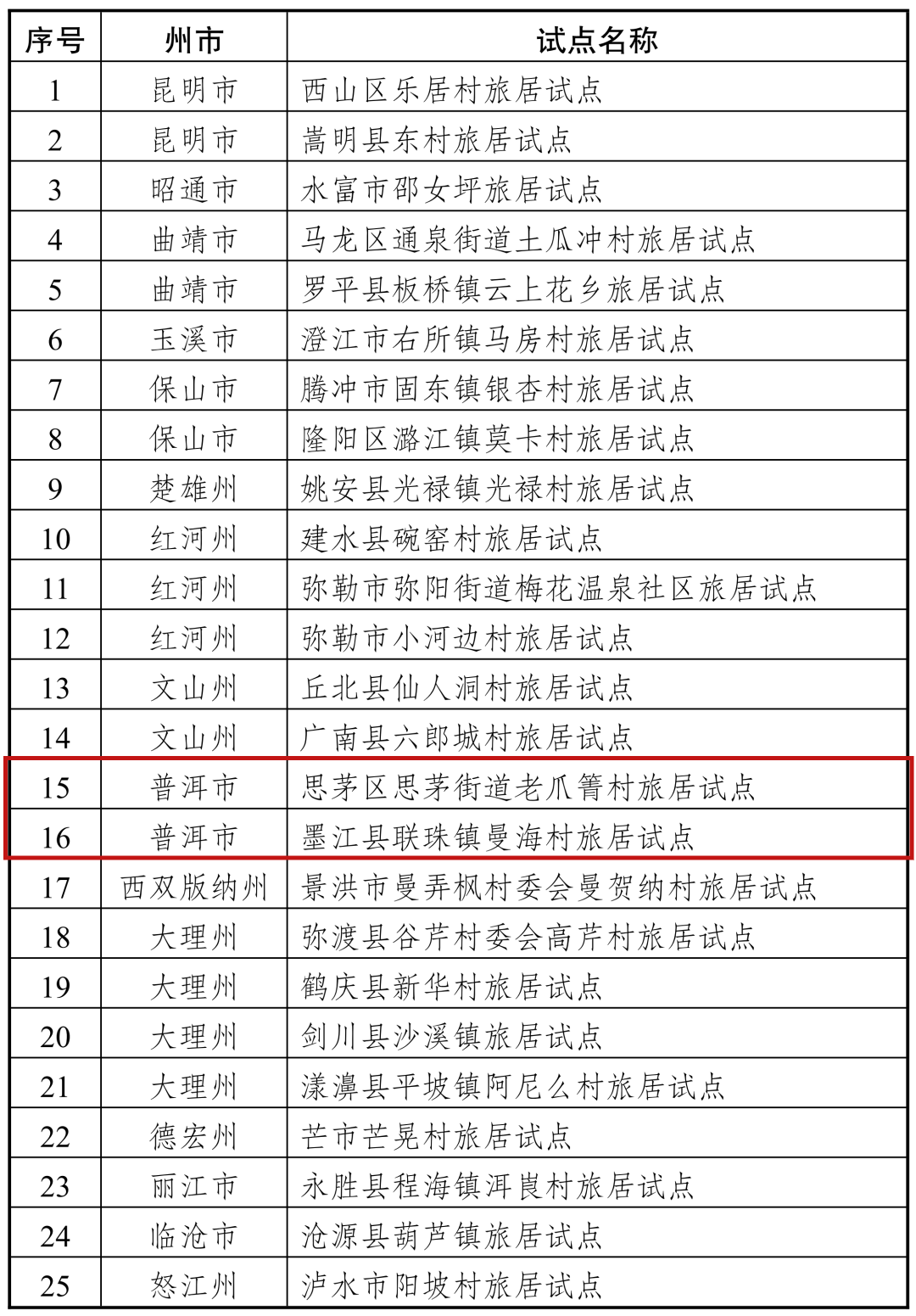

为进一步发挥典型引路作用,按照“旅居云南”高质量发展试点工作方案,云南省文化和旅游厅联合有关部门组织开展了首批“旅居云南”高质量发展试点遴选工作。经州市申报、专家审查、实地复核、部门联审等程序,拟确定昆明市西山区乐居村等25个试点作为首批“旅居云南”高质量发展试点。省文化和旅游厅现将拟定名单予以公示,公示期截至2025年10月21日。

公示期间,如有异议,请以书面方式向省文化和旅游厅反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,凡匿名、冒名或超出公示期限的异议不予受理。

省文化和旅游厅机关纪委:0871-64608344

省文化和旅游厅资源开发处:0871-64608335

首批“旅居云南”高质量发展试点拟定名单

(按州市行政区划排序)

△ 点击查看大图

两地何以入围此次公示试点名单?

有何经验可言?

↓↓

思茅区思茅街道老爪箐村旅居试点:当绿美村庄遇上旅居创业热潮

厚积薄发

从合作社成立到示范点“蝶变”

“我们村离普洱中心城区只有15分钟车程,是名副其实的‘城市后花园’。”老爪箐居民小组党支部书记王霞介绍,这个依山傍水的彝族村落曾面临“空心化”困境,41户村民中青壮年多外出务工,闲置庭院与杂乱民居一度成为村庄标签。但改变的种子,早在2021年便已埋下。

当年,老爪箐居民小组党支部立足村庄资源禀赋,成立普洱市思茅区老爪箐文旅合作社,并根据《奔赴振兴因生而活老爪箐农文旅提升发展行动计划》,融入干部规划家乡成果,为乡村发展绘制蓝图。此后,党员带头拆除私搭乱建,村民紧跟整治人居环境,通过拆违建绿、盘活闲置土地资源,逐步夯实乡村旅居发展基础。

2023年8月,当老爪箐被列为思茅区“千万工程”示范点后,前期积累的发展势能迎来全面释放,一场由党建引领的乡村“蝶变”加速推进。

自示范点项目启动以来,对标浙江“千万工程”经验做法,以及省委、省政府“1+1+5”重点实施任务,思茅街道成立了由街道、社区、小组班子及党员代表组成的项目工作组,老爪箐居民小组党支部也制定“12345”党建工作模式,以人居环境整治提升、绿美村庄和创业村落建设等为着力点,开展全域环境整治提升,逐步完善公共基础设施,探索发展特色农文旅产业,全面盘活闲置土地资产,动员村民自建,吸引优秀人才安居、青年返乡创业,一批咖啡店、茶空间、民宿餐饮、农研学体验等商家如雨后春笋般涌现,逐步探索形成了“党建+文旅+研学+创业”的发展模式。

2024年,老爪箐村集体经济收入较项目启动前增长300%,村民人均年收入突破3万元,“绿水青山”变成了“金山银山”,一幅乡村振兴的生动图景在老爪箐徐徐展开。

旅居创业生态

从“凤栖梧桐”到“共生共荣”

“我陪朋友选店铺,结果自己留了下来。”网红餐厅“蜻蜓小池”主理人董晓玲的创业经历颇具代表性。

“我觉得老爪箐就是个风水宝地,前面有洗马湖,后面有山,整个寨子的氛围感特别好。这几年,村里年轻化的元素越来越多,有文创、有非遗,还有一些体验的手工类的东西,年轻人都比较喜欢来这里打卡,所以我选择把稻田咖啡开在老爪箐。”子元稻田咖啡主理人郭子晋被这里的魅力吸引。

“非常喜欢普洱,也想为这里做一点事情。”在北京工作7年的寇建雯来到老爪箐,落地数字游民社区,整合文化交流、艺术展示、共享办公和住宿功能,吸引创意人才驻留,同时依托文创优势,赋能农产品营销,通过“土星”品牌推动乡村文旅产业升级。

这片充满生机的土地,逐渐成为众多创业者心中的“理想国”,多元业态蓬勃生长:风雨桥客栈保留彝族传统夯土工艺,成为“本村溯源业态”的活标本;一杯耘南咖啡馆里,青年创业者用手冲咖啡讲述返乡故事;尘园一茶以枯山水庭院与古法茶艺,入选“普洱十大最美茶空间”;暮野美学空间将绝版木刻体验与咖啡、茶叶等结合,深受消费者喜爱;老爪箐碾子房农研基地,作为普洱市首个集田园游憩、乡村休闲、生态体验、自然教育等多功能于一体的农耕主题研学旅游综合体,成为亲子家庭体验农耕文化的“网红打卡地”……

王霞介绍,截至2024年,老爪箐已汇聚16家创业主体,构建起“民宿+茶咖+研学”的多元业态矩阵,直接带动100余名当地群众实现家门口就业,间接创造了500余个就业岗位,曾经冷清的“空心村”如今摇身一变,成为活力四射的旅居创业热土。

漫步村中,稻田咖啡的醇香与农家饭菜的烟火气相互交融,绝版非遗木刻与研学小院的拓染技艺相映成趣,传统与现代在这里达成了奇妙的平衡。各业态间优势互补,游客在这里可以体验到传统与现代交融的旅居生活,甚至找到“归园田居”与创业创富的双重可能。

墨江县联珠镇曼海村旅居试点:非遗竹编织就乡村旅居新图景

优势与困境交织

探寻发展新方向

“曼海村的优势藏在三个‘宝’里:高速出口的区位‘宝’、6个民族的文化‘宝’、80%农户都会的竹编‘宝’。”墨江县相关负责人介绍,曼海村地处墨临高速碧溪收费站旁,距碧溪古镇核心区仅3公里,到墨江县城只需12公里,便利的交通让这里成为天然的旅游枢纽。哈尼、彝、汉等6个民族在这里和谐共生,多民族聚居的特色,孕育出牛腿琴和竹编等珍贵的非遗技艺,其中80%以上的农户都掌握着精湛的竹编工艺,为村庄注入深厚的文化底蕴。这里传统夯土木结构建筑保存完好,百年榕树与柏树环绕,四季如春的气候,更为旅居康养提供了绝佳条件。

说到过去,负责人的语气沉了沉:“人均耕地少,大量土地闲置,劳动力外流严重,导致村庄发展动力不足。”曼海村优势与困境交织,如何激活“沉睡”的资源,实现从“空心村”到“活力村”的转变,成为亟待解决的难题。

非遗焕新与运营创新

激活乡村新活力

“我们坚持‘三建三不建’原则,不搞形象工程,就是要让资源真正活起来。”墨江县相关负责人介绍,围绕“以文塑旅、以旅彰文”思路,当地引入四川佰村相见乡村商业运营管理有限责任公司,按照“美丽村庄+创业部落+非遗研学中心”定位盘活闲置宅院与村集体资产;通过推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革,村集体以土地、闲置设施入股,构建起“村集体合作社+运营公司+村民+社会资本”的发展模式。

“28栋废弃烤烟房现在都是‘香饽饽’。”运营公司负责人介绍,团队采用“边招商、边建设、边运营”模式,将烟房改造成田园会客厅、旅居民宿、非遗体验中心、餐厅、乡创中心、儿童乐园等功能空间,推动村庄变景点、田园变公园、民房变民宿、农户变商户,走出一条独具特色的乡村旅居之路。

“曼海村的非遗技艺不能只存在于传承人的手中,更要转化为发展动能。”在非遗焕新方面,墨江县相关负责人表示,竹编、扎染等非遗项目已开发出12门体验课程,并邀请非遗大师带队培训,让村民变身为研学讲师。2024年6月以来,非遗体验中心接待研学团队2400余人次,创造收入36万元,曼海村成为研学团队心中的热门之选。

在庭院经济打造中,“一户一策”让李成梅的“豆花小院”等成了网红打卡点,现在其单日营业额最高达1000元,带动20户村民摆摊经营。运营公司推出的“技能银行”建档村民手艺,游客扫码可预约体验;“公益积分”可兑换民宿住宿,实现多方共赢。“未来依托‘八仙过海’小程序,能实现从房源预约到非遗课程等多方面的全流程数字化管理。”负责人展示着小程序开发界面,目光里满是期待。

串联资源

打造“深度旅居目的地”

踏入村寨,暖阳倾洒,茶香与咖啡香交织弥漫,旅居者们或静坐煮咖、捧书阅读,或漫步巷子、闲聊小憩,或体验竹编、刺绣、扎染等非遗技艺,一幅悠然惬意的“慢生活”画卷在眼前徐徐铺展,“向往的生活”在竹影炊烟间真切可感。

自2024年5月正式运营,曼海村已累计接待游客超40万人次,实现旅游收入90余万元,其中400多位旅居客在此长住,创造旅居消费15万元。亮眼数据的背后,是曼海村从传统村落向集非遗体验、田园康养、民族共融于一体的活力旅居地的华丽蜕变。

墨江县相关负责人目光坚定,“未来,我们将以曼海村为核心支点,深度串联普洱全域旅居资源。”从曼海村的非遗研学,到周边村寨的生态观光、民俗体验,通过整合串联,构建起业态互补、特色鲜明的旅居线路,让曼海村从“短途打卡地”升级为“深度旅居目的地”,让游客真正体验到普洱乡村旅居的独特韵味。相信随着规划逐步落地,一个更具吸引力、承载力的曼海村,将成为更多旅居者心中的“诗与远方”。

文旅头条融媒体记者 杨金敏 文

资料/图片来源 云南省文化和旅游厅 曼海村 老爪箐村 四川佰村相见乡村商业运营管理有限责任公司

责编 童文文

校对 刘榕杉

审核 华芳

终审 李文女