在藏族的古老歌谣里,有这样一句歌词:丢也丢不下,带也带不走,情人是木碗该多好,可以揣在怀里头。此处将情人比作木碗,可见人们对木碗的珍爱程度。

在迪庆,木碗有着非常特殊的含义,不仅是生活必需品,也是身份的象征。藏族有随身携带木碗的习俗,对很多人来说,木碗远比黄金更为珍贵,有的人一生只使用一只木碗,并且会选择将这只木碗传给子孙后代。在迪庆,随身携带木碗并不是个人习惯,而是一种群体行为。长久的使用过程,发展出来独特的木碗文化。

奔子栏,藏语意为“美丽的沙堤”,是迪庆德钦县的一个镇,座落在白茫雪山脚下的金沙江边,与香格里拉县、四川省德荣县隔江相望。奔子栏的南浪村,是一个漂亮的小山村,村落中以白色、淡黄为主调,庄重典雅、明快爽目、相互承接的栋栋藏式碉房掩映在绿树丛中,给人一种古朴的美感。屋顶上飘动的五色布条如同一面面彩旗,为凝重的碉房增加了跃动的生气。在村中行走,就会发现,这里几乎家家都在做木制工艺品,村民们专注的神情和木制工艺品精湛的工艺无不让人深受吸引。

在奔子栏,若问谁家的木制工艺品最具特色,大家都会对益西竖起大拇指。益西是做木碗的世家。走进益西家,打开了一间房门,满满一屋子都是各式各样的藏式木手工制品,不仅有传统风格的木碗、糌粑盒、酒壶,还有创新风格,做工精致的各类木制生活用具。“这是我们企业自己设计并开发的专利产品,一对能卖600元,而且销量也比传统样式的乐观。”益西从架子上拿起一个既有传统风味,也不失时尚感的糌粑盒说。

在奔子栏,若问谁家的木制工艺品最具特色,大家都会对益西竖起大拇指。益西是做木碗的世家。走进益西家,打开了一间房门,满满一屋子都是各式各样的藏式木手工制品,不仅有传统风格的木碗、糌粑盒、酒壶,还有创新风格,做工精致的各类木制生活用具。“这是我们企业自己设计并开发的专利产品,一对能卖600元,而且销量也比传统样式的乐观。”益西从架子上拿起一个既有传统风味,也不失时尚感的糌粑盒说。

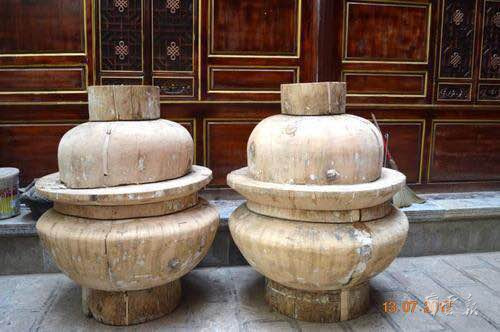

据益西介绍,为了让藏式木碗更好的推广,自己成立了益西藏文化产业有限公司,而这也是迪庆州目前生产藏族手工艺木制品最大的厂家。工厂如今还是采用家庭半家庭作坊式的生产方法,并且一直坚持纯手工制作。这种纯手工制作可不是一项简单的手工活,从选料、打磨瑕疵、抛光、彩绘到上漆,大约要分10来个工序。最后,上好漆的木器还要放到地窖里阴干,这也是他对传统制作木制工艺品方法的沿用。

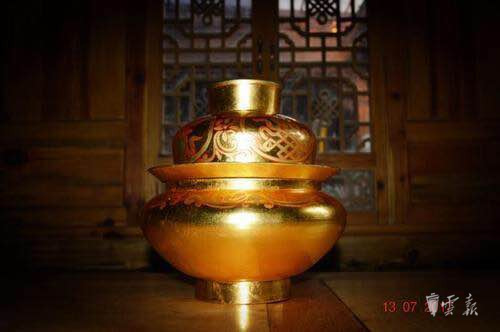

制作木碗工序多而复杂,有的技术要求较高,髹土漆技术就是其核心工艺之一。土漆又称生漆,是一种原生态的高级涂料。在古代,用土漆髹制的工艺品是上贡皇家的珍贵贡物,因为土漆制品很少出现爆裂纹和塌漆皮等现象,并历久长新,保持光泽。当地人还认为使用髹上土漆的器皿,有祈求幸福吉祥的文化含义。

制作木碗工序多而复杂,有的技术要求较高,髹土漆技术就是其核心工艺之一。土漆又称生漆,是一种原生态的高级涂料。在古代,用土漆髹制的工艺品是上贡皇家的珍贵贡物,因为土漆制品很少出现爆裂纹和塌漆皮等现象,并历久长新,保持光泽。当地人还认为使用髹上土漆的器皿,有祈求幸福吉祥的文化含义。

益西介绍,在他的工厂,一只木碗的制作过程需要7至10天,一只上等的木碗可以买到几万块,当然也有几十元的。而工厂里的糌粑盒一般是杜鹃树、五角枫树的“疙瘩”(树瘤)旋制而成的,木质本身有非常漂亮的纹路,属于糌粑盒中的精品,十分昂贵,过去只有达官贵人才用得起。由于益西制作的木碗技艺精湛,产品精美,不仅在迪庆,在整个藏区,甚至远销至尼泊尔等地。

近年来,迪庆旅游业蓬勃发展,推动了市场对木碗的需求,这无疑给益西的木碗业打入了一剂强心针。而益西也根据游客的需要新研制了手镯、茶碗、茶叶盒等旅游工艺品,成为游客们首选的旅游纪念品。今年八月,益西将带着他的藏式木碗参加一年一度的“创意云南2017文化产业博览会”,益西说,每年的文博会他都要参加,因为有了这个他平台,让更多的人认识和了解藏文化和他的藏式木碗,这样才能更好的传承这项古老的技艺。

云报全媒体记者:刘晓 王帮旭 洛桑央宗 史效轩

李秋明/摄

通讯员:妮雍卓玛 陈慧勤/文 格茸拉姆/摄

责编 赵家琦