佛像也是艺术品

毕业于历史专业的李庭舟是这家小店的主人,他自初中起就开始收藏古玩。“起初,我收藏古钱币、邮票等藏品。但在当时,买好的邮票也要花几百元,这比我的零用钱要多出很多,所以只能靠日常节省的积蓄补给爱好。高中时候,我很想买一套古董瓷器,三个碗要价三千多元,自己手里的积蓄只有几百元,幸好父母理解我的爱好、资助了我,还怕我被骗亲自带我去买。就在大二时,我开了自己的古玩店。”他说。

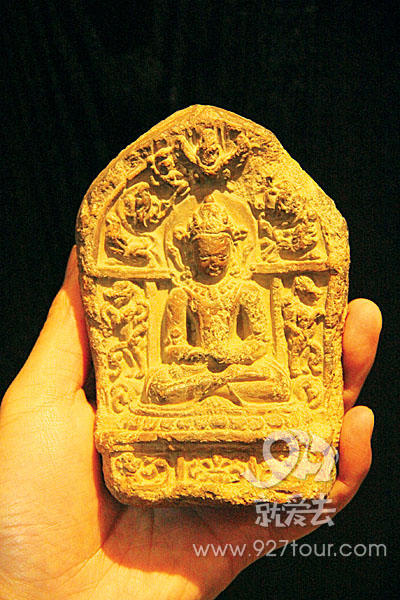

从古钱币、邮票到瓷器,再到佛像,李庭舟的收藏重点在不断转变,虽然收藏佛像只有三四年,但他一旦投入其中,就认定自己再也无法自拔了。“佛像大概分为三大种风格:汉传佛教造的佛像,这是我们比较常见的,中原地区有很多;喜马拉雅艺术风格的佛像,主要来自于印度、尼泊尔、不丹等地区;东南亚风格的佛像,如日本、新加坡、印度尼西亚等地的。” 边介绍,李庭舟边拿出他比较得意的三尊佛像来给我们观赏。

第一尊是2013年他托朋友从德国拍卖会拍回来的,来自15世纪的萨迦派祖师“萨迦班智达”合金为主的佛像。这尊佛像的眼睛是银子做的,眼角则是用红铜做的。为“上师”题材的作品,上师是更接近佛而真实存在的人,目前在国内拍卖价格保守估计是45万元左右。第二尊是16世纪、源自西藏山南地区“噶举派”的佛像。为尼泊尔工匠打造合金铜雕像,从身段、脸型来看,属于古印度风格,极具藏传佛教的神秘感和雕塑美。第三尊,大约是元代晚期,14世纪的“释迦牟尼小王子”造像,能够从其眉宇间同时看出佛陀的威严和莞尔一笑间的禅意,不自觉让人心生欢喜。佛像的后面刷了一层朱漆,手臂做得很壮硕,这是和很多其他佛像的区别。

“我的很多佛像都是国外回流的,欧洲和美洲经常也会举行一些小型的喜马拉雅佛像艺术展。这些佛像的回流在我看来,祖国的文物回到故乡值得庆幸;另一方面,随着回流数量的增加,国内佛像的古玩市场也将更热闹。它们可以作为佛来供着,也可以作为艺术品来观赏,意义是多重的。”

精美来自虔诚

2014年10月,李庭舟带着满腔的热情去西藏寻根喜马拉雅佛像文化。“我不仅去了拉萨、日喀则、山南等旅游地区,也深入到了山区。藏民非常虔诚,几乎每家都有佛堂,大户人家的佛像还是祖辈传下来的,一般不会出售。他们对物质没有更多的欲望,有了满足日常生活之外多余的财力,基本都会拿去寺院供佛。”他讲述,西藏古玩市场上的精品佛像,多半集中在少数的几户人家手里,且价格相对较高,更多的藏传佛教佛像到了国外,还有一大部分留在寺院和博物馆,这些已经属于登记在册的文物了。15世纪,大约明代早期,永乐、宣德年间,是西藏佛像最鼎盛的时期。那时的佛像非常华丽,甚至还有宝石镶嵌的,但量很少,基本鲜有私人收藏。

事实上,释迦牟尼佛诞生于公元前6世纪-5世纪的蓝毗尼(今尼泊尔境内),但直到公元1世纪之前,都未设佛像,而是以佛脚印、法轮、台座或菩提树等作为佛的象征,公元前3世纪-2世纪佛教最为兴盛的阿育王时期也不例外。真正意义上的佛造像诞生于公元1世纪左右的犍陀罗。最初的造像材质是石头,以灰色片岩为主,艺术风格是典型的希腊罗马风格。到犍陀罗晚期(公元4世纪-5世纪),开始出现铜材质的佛像,但数量稀少,几乎无例外的都是释迦牟尼造像。之后的笈多王朝铜造像开始大量出现,题材扩大到弥勒、观音等大乘佛教的尊神。

公元7世纪左右密教产生,金铜佛像也进入了多样化的时代。这一时期的帕拉、斯瓦特和克什米尔都依各自文化发展出独特的佛造像艺术,但那时的造像都无封底。如今见到的高古佛像有封底的,一般都是后代所为,最早期的藏西、古格、拉达克造像也鲜有原始封底。佛像的封底可能产生于西藏,最早的产生年代无法考证,但“后弘期”开始就已大量应用了。封底是用来装藏造像的底板。所谓装藏,顾名思义,就是在佛像的内膛放置一些有纪念意义或有宗教价值的圣物,其中舍利是必须的。此外,还要放置一些金银、珠宝、香料、五谷等。由于绝大多数的装藏都是从佛座处装入(也有从佛像背部、头部开孔装入的,以站像为多),装完填充物后就需要用盖板封住,这个盖板我们习惯称为底板。底板一般是薄铜所制,后期也有木质或泥质封底。固定底板的方式几百年来也各不相同,但主要有三种方式:包底法、剁底法、嵌板法。

佛教进入中国近二千年,一部佛典经过再三翻译,又经摘要、问答、论释后,会衍生出许多旁支学问,另立出许多宗派。佛教造像也一样,尤其是喜马拉雅佛像,各时期传入的有限的印度造像如同种子,在各时代、各地域形成不同风格的造像。李庭舟认为,无论藏传佛教的教派如何演变,是虔诚的信仰造就了精妙的佛像艺术。

“见肉泥金”

佛像是雕塑艺术,也可以说是一种特殊的人体艺术,其主题是一致的,即都为“人”像,不同的只是其面部表情、手印、服饰、坐姿及周围的陪伴物、台座、持物等。李庭舟谈到,制造佛像时十分严谨,造像的标志、坐骑、手印和坐姿都是有规范的,只要多加学习,了解各个时期金铜佛像的不同特征,并细心察看和对照,就可准确地为一件造像定名。这样不但能分清藏品是佛还是菩萨,而且还能弄清是哪尊佛和哪尊菩萨,定名是正确鉴定的前提。

佛像的面相、体型也是鉴定佛像的关键。它包括面部的五官、身材的比例、肌肉的表现、和衣纹特征等整体的风格,不同的朝代,即使是同一朝代的不同时期也是有许多变化的,比如隋唐两个相连的朝代,虽说佛像的整体风格相近,但面相还是略有区别,隋代的佛和菩萨为半圆脸型,唐初起就变得稍瘦一些;比如清代康熙、乾隆时期和嘉庆、道光时期的造像。细部刻画和佛座的装饰风格也是鉴定佛像的一大元素,比如,明代莲花座与清代莲花座上的莲瓣装饰,明代莲瓣精细而修长,且瓣与瓣间有小型三角装饰,而清代莲瓣则显得粗壮,瓣与瓣间也无装饰。此外,要注意铭文和题记。铭文与题记是佛像本身提供给我们的最精确的一种文字鉴定方法。

而所有元素中,材料与质地是鉴定时最为直观的部分。金铜佛像有青铜、黄铜、红铜和其他铜合金等,但不同时期的用铜是不一样的,元代以前的铜佛一般都用青铜,也有一些红铜制品,元代以后则出现了较多铜锌合金的黄铜及纯铜制作的所谓红铜佛像,而在青铜上鎏金的佛像一般被称为金铜佛像。清代早、中期的佛像是不同的,特别是乾隆时期,因为国力强盛和皇室对佛像的崇奉,这时造的佛像用的材料特别好,所以乾隆时期的佛像一上手就有特别沉的感觉,晚清的佛像手感要轻许多。如藏佛教造像内地宫廷的造像注重整体鎏金上光,藏地的佛像注重远视效果,喜欢镶嵌各种矿物,包括绿松石、青金石等,有的只在脸部鎏金或贴金。而同为藏地造像,受克什米尔风格影响的造像,多以黄铜铸造,澄黄亮丽。

了解了佛像的材质后,还必须了解其制作的工艺。首先根据佛像外貌判定时代,再根据金色看脱金点及包浆。明清时期内地汉传佛教造像多以鎏镀金、贴金、上金、泥金等装金处理,内地制造的藏传佛像也多有采用。一般古代鎏镀金厚,成色发熟黄,前胸、盘腿膝盖、胳膊肘、衣摆等人手抚摸处,多为金脱落后发自内胎的氧化铜黑地子,肩弯、衣褶处多有积尘包浆。贴金、涂泥金佛像易脱落地子,行话“见肉泥金”,即佛像泥金脱落面露出的地子。

1989年,一尊明代鎏金弥勒佛像在纽约以过21万美元成交。上世纪90年代,一件明代鎏金铜观音拍出132万港元。2004年,一尊明15世纪大威德明王鎏金佛像,在香港以 1906.2万港元成交,成为当时鎏金佛像成交纪录之冠。2013年春拍,在纽约佛像拍卖成交率为71%,成交额1876.66万美元,为其近八年的最高值。2014年3月17日晚,在纽约洛克菲勒中心举行的一场拍卖会上,一座“西藏11/12世纪铜瑜伽士坐像”以486.9万美元成交价创下西藏雕塑拍卖世界纪录。

而在李庭舟看来,佛像市场自2008年、2009年就开始一路走好,部分佛像价格几乎翻了几倍,且在2014年、2015年达到了一个前所未有的拍卖高价期。他预期,佛像市场还会持续景气。