人间烟火气,最抚凡人心,新春将临,你是否已经感受到身边的年味了呢?

有了仪式感,才叫过年。就让下面这些剑川最有代表性的春节民俗,带您回味关于年的乡愁记忆。

打饵块

在剑川,家家户户打饵块是春节约定俗成的仪式。每逢春节前夕,白族人家的“当家母”们便提前相约,备好精米,选好日子,天不亮就忙碌开来。

打饵块首选剑川本地花谷米,将大米经过清洗、浸泡、蒸制、机器碾压、人工揉和等工序后,最终形成椭圆或正圆形状。

刚出炉的饵块最是好吃,看到热气腾腾的“白胖子”一亮相,孩子们便急不可待,揪着一团喂到嘴里,真香!

手工制成的饵块,烤、炸、炒、煮、蒸,口感都细腻又有嚼劲,无论是围炉烤之,或是手切蒸之,都是剑川人春节餐桌上必不可少的一味“乡愁”。无论走多远,嚼一口家乡饵块,年味,便近了。

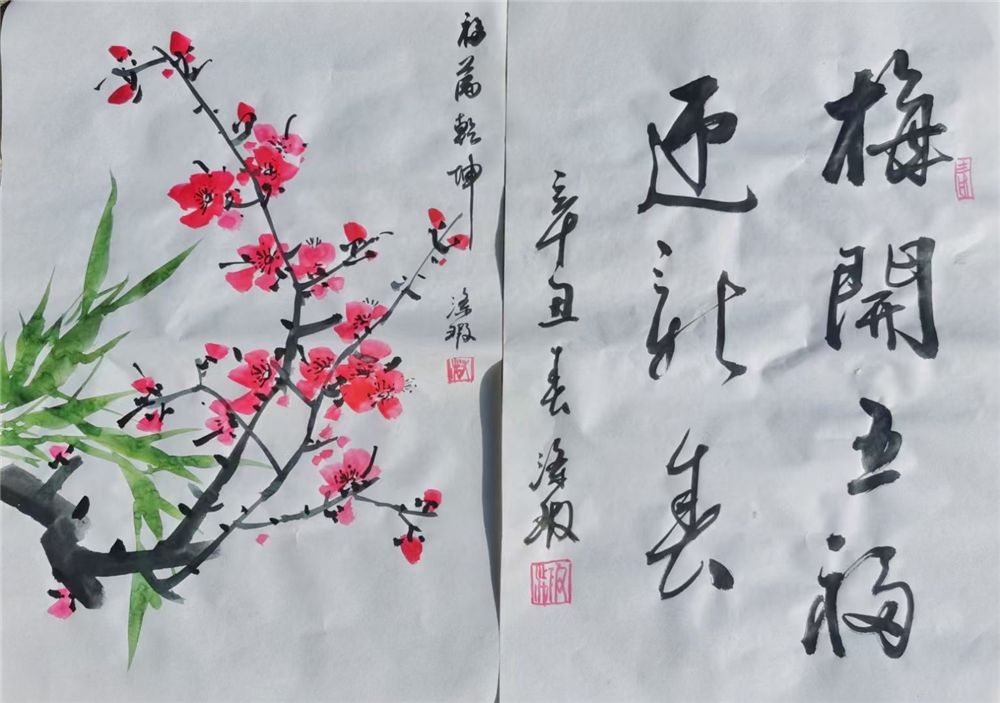

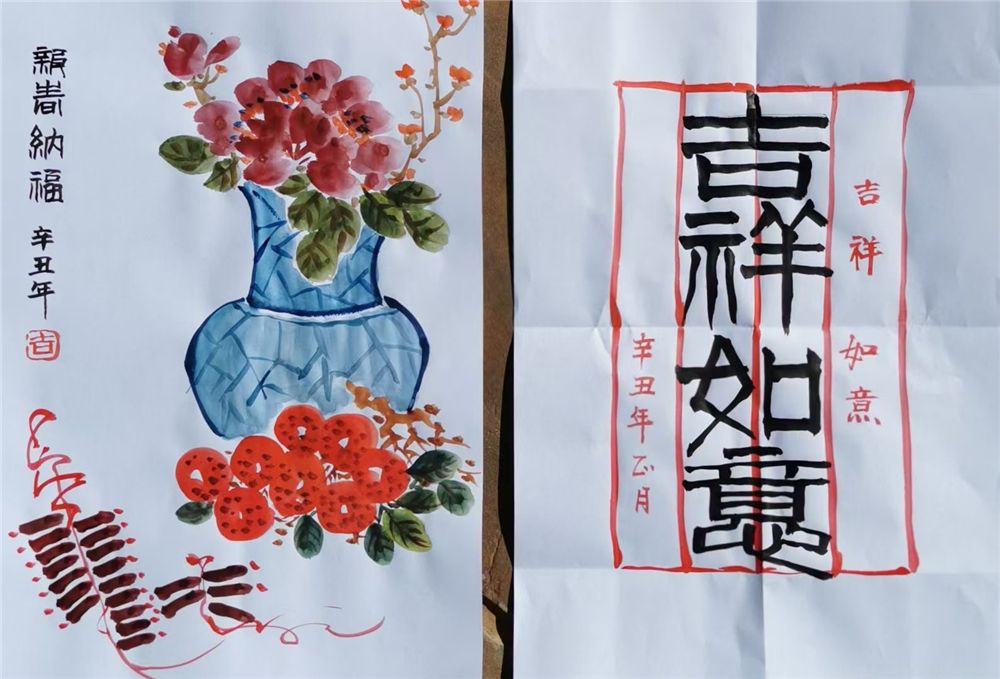

写春联 画门神

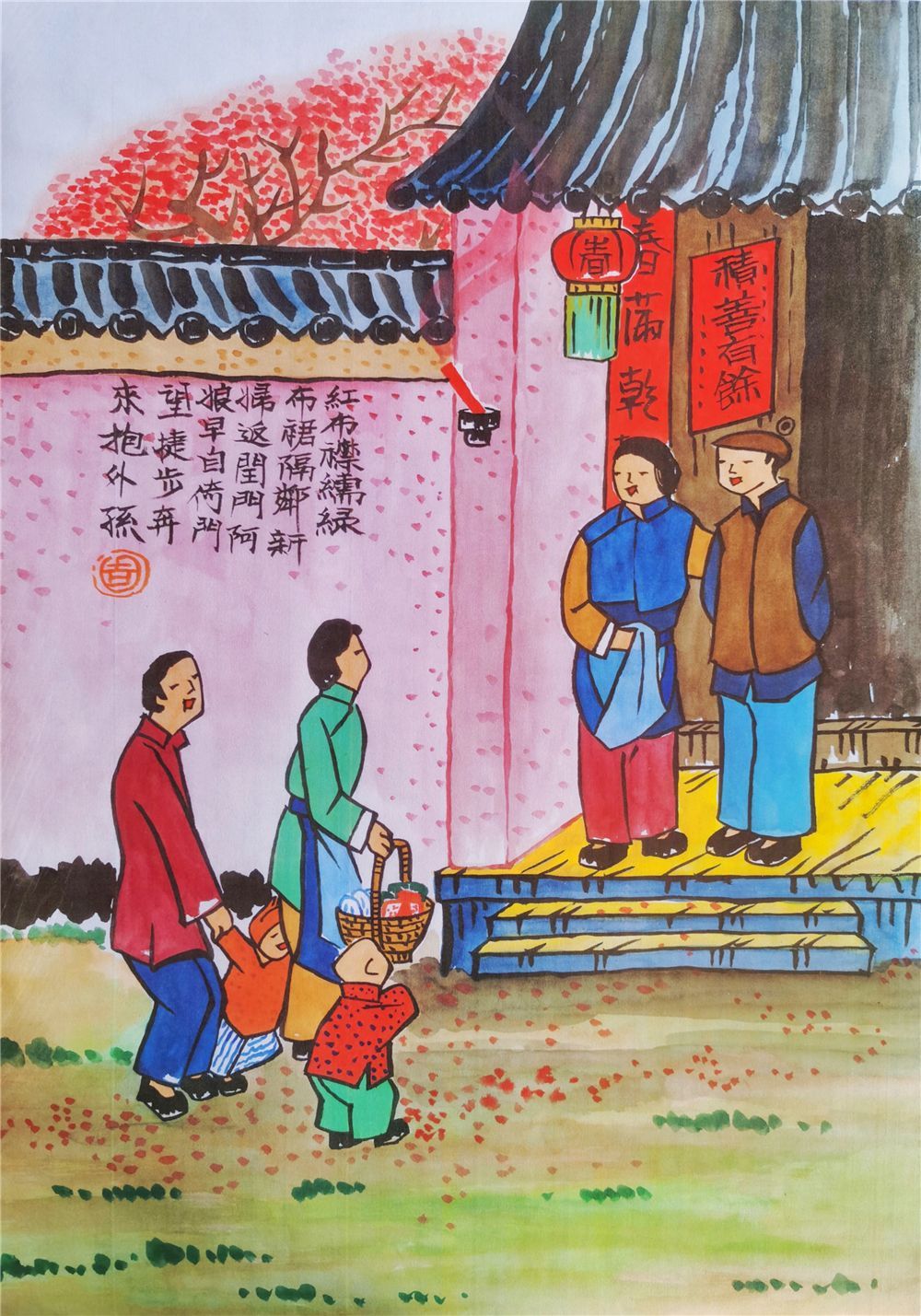

剑川白族人家的春联讲究自画自写,每逢节日庆典或是婚丧嫁娶,都乐于自书对联寄怀表情、营造气氛,新春佳节更不例外。

每年春节前夕,除各家自书春联外,县内书画名家也会在剑川古城和沙溪古镇现场挥毫泼墨,将一幅幅满载家国愿景的春联和年画送到群众手中。

值得一提的是,剑川白族人家的门神很有特色,既不扛大刀,也不骑红马,而是将诗书画印结合,充满文人情怀。

大年三十这天,家中老者打好浆糊,嬉闹孩童尾随其后,贴完春联贴门神,贴完门神贴福字,春节的“笔墨香味”随着厨房里的年味一起飘出,年,便到了。

吃猪头肉

说到“剑川年”的香味,猪头肉当之无愧。临近除夕,白族人家的主人就将年猪留好的头尾部分取出,生火去毛,浸泡刷洗,等待一家团圆。

洗好的年猪头尾或蒸或煮,耗时一天,煮好后呈金黄色,香味四溢。待祭祀祖先后,“当家母”们便会洗净双手,剔骨撕肉,孩子们上前哄抢,还没开饭肚子就饱了大半。

除夕夜的餐桌上,猪头猪尾拔得头筹,预示着一年有头有尾、平平安安。至此,年,便香了起来。

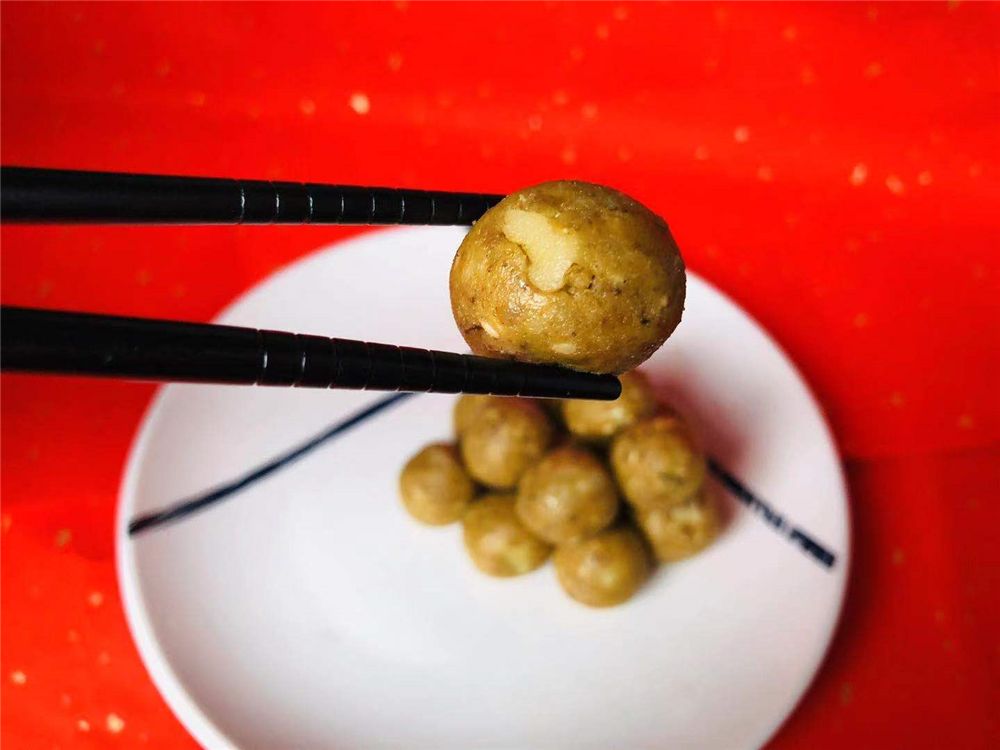

和“元宵馅”

吃过年三十的猪头,怎么能少了年初一的元宵。新春晨起,端出又大又圆的元宵,咬上一口,香在齿间,甜在心头。

元宵馅都是自家做的,红糖、核桃、花生、芝麻,最少不了的是现摘现剥的橙子皮。所有味道切细剁碎,充分融合,发酵出春节的团圆味道,年,甜起来了。

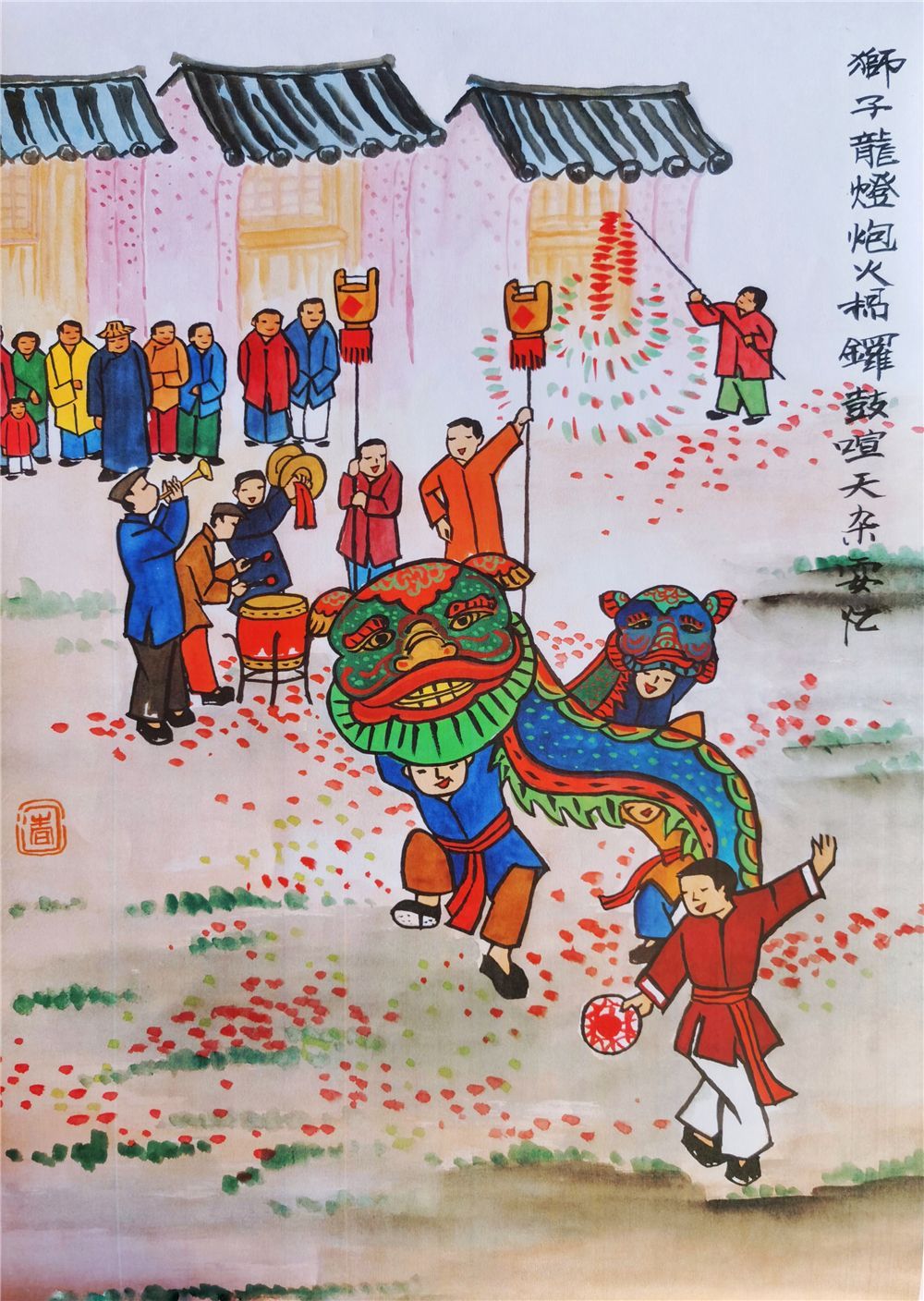

挂灯笼 逛灯会

剑川白族过春节,从初一到十五都有活动,焚香鸣炮抢头水,出游赏联祭本主,好不热闹。

相比白日里的热闹而言,一年一度的春节灯会,在夜幕降临时呈现出一派别样的新春景象。

扎灯笼,是剑川春节的老传统。院落一角,老少围坐,或是书画名家,或是读书孩童,选图、裁剪、写画、上胶、定型,忙得不亦乐乎。

整个剑川古城被千余盏花灯点亮,人们扶老携幼、络绎不绝相邀赏灯,你说谜面,我猜灯谜。

在星星点点之中,传统文化和书香气息绵延传递,家国愿景和新春愿望交相辉映,年,越来越热闹了。

来源 剑川县文化和旅游局

责编 马寅瑞

审核 陈大衡