思茅老街记载着茶马古道的悠久历史,折射出普洱城市发展的缩影,承载着普洱人民难以割舍的美丽乡愁……老街的改造提升,不仅是一间间房屋的修缮和重建,不仅是一堆数据的调整和变更,它关系着每一位老街居民、商户及业主的切身利益,是一段历史、一种文化的挖掘过程。

跟随普洱文旅走进老街

一起品读老街故事

聆听老街人的声音吧~

老思茅人50年前的老街印象

“我老了,旧社会的生活没经历多少,但恁个多年过下来,磨难还是没少挨。1966年我还在景洪的东风农场,成家后就跟着我丈夫到了思茅,稀里糊涂地在老街住了50多年。那时候老思茅到处都是瓦房、草房和石条街,那会儿倒生根附近都还是成片成片的大树呢!”

在这50多年里,思茅旧貌换新颜,李奶奶说自己有时走出去看着老街,觉得它已经不像原来的样子了。回忆起老街以前的模样,李奶奶感慨说:“反正挺老的、挺旧的,现在改造以后,到哪里好像都改变了一些。如今这条巷子里也只剩我们两家老住户,原来的那些邻居陆陆续续都搬走了!”

李奶奶还告诉记者,老街的很多房子存在较大的安全隐患,但有些人家连讨生活都难,哪里有钱来改造?老街一物一景的细微变化都被李奶奶看在眼里,她希望在改造过程中能对贫弱家庭多些帮助,多保留点老思茅的味道。

一位菜商20多年来的老街心声

李师傅在卖菜这一行摸爬滚打了20多年,从一个小伙子熬成了中年大叔。他以前的菜摊在复兴农贸市场,老街改造开始以后,失去“大本营”的李师傅和很多菜商一起,聚集到珠市街中段,在这里组成了一个小型的临时菜市场。

谈起老街改造,李师傅表示:“我在思茅卖了20多年的菜,几年前么做店主,倦了,现在做摊贩,想找回一点年轻时拼搏的感觉。以前这周围都是烂房子,房子挤巷子也窄,没啥子规划,还是希望老街改造提升以后能变得更好嘛!”

很多人在这里扎根、谋生,来来往往,构成了老街记忆的一部分。

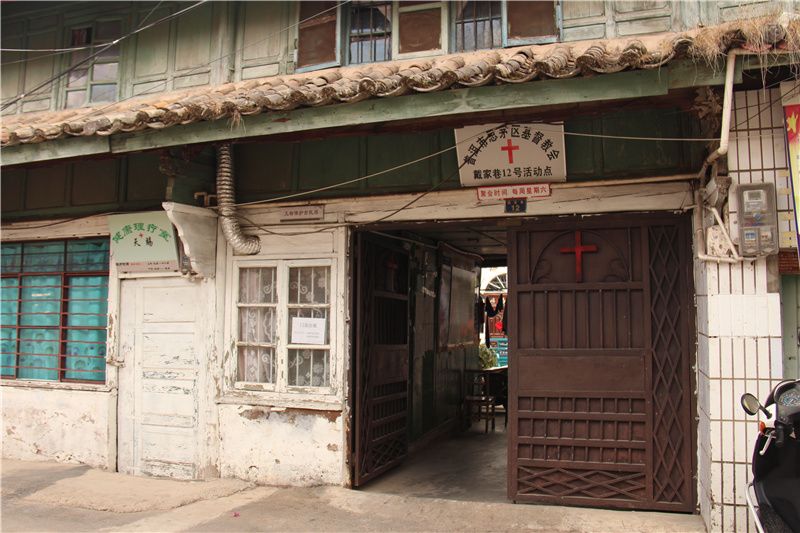

戴家巷1号与净生门小院

“戴家巷1号是一位已过世的老师留下来的,院子里还有一颗桃树,当年这位老师经常在桃树下教书育人。我和我老公都喜欢有年代感的老物件,当初刚进院落就感觉到一种莫名的缘分吸引,所以我们租下了这家很有文化气息的戴家巷1号。”一对青年夫妻租下戴家巷1号,并将之改造成了经营茶、器、衣的净生门小院。

小院的女主人程建表示:“很多人想改造一下自家的老房子,但又不愿改造太多,毕竟老房子承载了自己儿时的记忆。就像我们这间老屋,当时这些梁柱都被虫蚁咬空,已经算危房了,但是房东阿姨没有能力来改造。她的儿女也没说不想改造,但他们不知道怎么去改造,害怕一动就要全部拆除,大家都很怀念以前一起生活的时光。”

戴家巷的净生门小院、知初茶舍、可以食堂......这些保留老建筑的主体框架和部分木质结构的店,既不失老街原来的韵味,也为老街的改造提供了可以参考的例子。

改造不是毁灭,而是蜕变与“永恒”

在采访时,有老人谈起过往的回忆:“以前我家呀就在这旁边,后来就卖给亲戚了,邻居家也被单位给收购了。”也有青年对老街改造表示担忧:“以前我在老街挺惬意的,如果改造以后没故事可以讲了,那我们这一代人的记忆和情感怎么办?”一千个读者就有一千个哈姆雷特,每个人对于老街改造的意见也不尽相同。

南正街、菜市街、天民街、新兴街、戴家巷,从这些街巷里走出来的思茅,还将继续走下去。老街是记录思茅沧桑风雨变幻的永恒之地,改造并不意味着毁灭,而是蜕变,是让这“永恒之地”继续“永恒”的方法。

融媒体实习记者 朱正 文/图

部分图片由刘庆明提供

编辑 沈艺

审核 马永虎