2021年4月,文化和旅游部办公厅发布《关于开展2021年度国家级文化生态保护实验区建设成果验收工作的通知》,明确表明验收对象要求:总体规划已实施3年以上符合验收条件的国家级文化生态保护实验区,原则上均应提出验收申请。文化和旅游部根据申请组织开展国家级文化生态保护实验区建设成果验收。验收合格的,正式公布为国家级文化生态保护区并授牌。

国家级文化生态保护区,是指以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化和旅游部同意设立的特定区域。

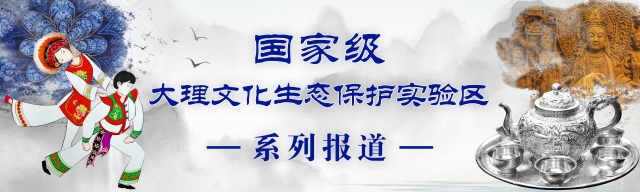

2010年、2011年,云南省迪庆藏族自治州、大理白族自治州相继被同意设立国家级文化生态保护实验区。截止到2020年年底,全国共有23处国家级保护实验区(含景德镇陶瓷文化生态保护实验区、河洛文化生态保护实验区,均为2020年批复),云南占了两个。

接到通知后,云南省高度重视,组织国家级迪庆、大理(民族)文化生态保护实验区对照验收指标,逐条开展自评。

经过评估,云南省认为迪庆民族文化生态保护实验区、大理文化生态保护实验区已完成总体规划第一阶段建设目标任务,取得一定成效,2021年6月29日,云南省文化和旅游厅向文化和旅游部提出申请,对迪庆、大理(民族)文化生态保护实验区建设成果予以验收。

保护区目标

国家级文化生态保护实验区的建设目标是“遗产丰富,氛围浓厚,特色鲜明,民众受益”。

遗产丰富——是指存续基础上的继续发展和丰富。

氛围浓厚——体现为环境空间得到较好的保护,非遗项目能够活起来,参与者能够多起来,传承活动和传承方式能够丰富起来。

特色鲜明——就是生态区要有自己的个性。特色需要保护,但也需要培育和创造。

民众受益——就是获得感。这个获得感首先是社区和当地居民的获得感。

保护区理念

非遗保护的一个重要理念是“见人见物见生活”。建立生态区是对非遗及其孕育、发展的环境加以整体性保护,更要全面体现“见人见物见生活”。

建设文化生态保护区,工作着眼点有四个要素——“人、社区、氛围、特色”。文化生态保护区建设要突出人的主体地位,重视社区的承载作用,注重氛围建设,培育独有特色。

设立生态区的目的有四个方面:一是提高遗产的可见度;二是彰显文化多样性;三是增强保护发展的自觉性;四是宣示保护责任和义务。因此,生态区建设的责任主体是当地政府和非遗项目的持有者,非遗项目的持有者又包括了项目所在的社区和传承人群。

保护区优势

国家及文旅部将用以下方式重点支持保护区建设

(一)将文化生态保护区作为中国非遗传承人群研修研习培训计划实施的重点地区。

(二)将文化生态保护区作为传统工艺振兴计划实施的重点地区。

(三)将文化生态保护区作为传统表演艺术区域性展演活动的重点地区。

(四)将文化生态保护区作为支持非遗特色小镇建设的重点地区。

大理,1982年,被中国列为第一批24个国家历史文化名城之一。大理,中国首批十大魅力城市之首。抬眼望来:苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家;回首看去:五云南国在天涯,六诏山川景物华,把一泓清水倒映十余点苍山雪,生出万千景象,将三月柳丝拂开几片望夫云,流传几许情殇。

(鹤庆银器小镇)

大理,历史悠久,山川秀美,人文荟萃,文化与自然遗产资源丰富多样。以白族文化为主体,汉、彝、回等多民族文化纵向传承与横向交流,受中原文化、东南亚文化以及周边民族文化影响,由大理各族人民共同创造了灿烂的文明成果。

(国家级非遗代表性项目 白族三道茶)

大理,文化的孕育、形成、发展和传承,以苍山洱海区域为中心,分布于大理州全境,具有高原湖滨农耕文化个性和鲜明地域特征的文化类型,有包容、多元、开放、和谐的优良传统,民族特色浓郁,富有生机活力。

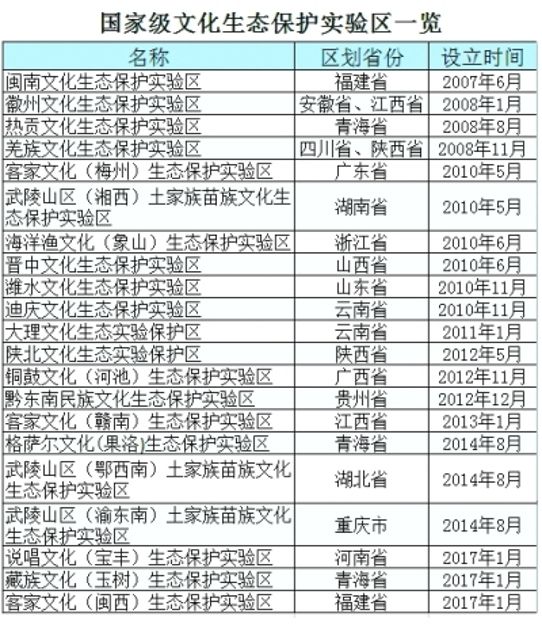

(国家级非遗代表性项目 剑川木雕)

大理,十年国家级文化生态保护实验区之路,桃之夭夭,灼灼其华;岁岁人文稔熟,年年物阜民丰。从今天开始,开屏新闻采取系列报道的方式,还原大理文化生态保护区十年之路。

系列报道(一)

国家级文化生态保护实验区 见人见物见生活

大理是全国唯一的白族自治州,是民族和谐共荣的乐土。以白族为主体的汉、白、彝、回、傈僳、苗、纳西、壮、藏、布朗、拉祜、阿昌、傣等十三个世居民族在这里世代繁衍生息,共同创造了大理绚丽多姿的民族文化,使大理成为西南地区非物质文化遗产较为富集的地区。

2011年3月25日,大理州被文化部公布列为国家级文化生态保护实验区。2017年5月8日,《大理文化生态保护实验区总体规划》经文化部批准实施。

(国家级非遗代表性项目 鹤庆银器锻制技艺)

大理州委、州政府高度重视文化生态保护实验区工作,始终坚持“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的方针,秉承非物质文化遗产“见人见物见生活”的保护理念,着力构建大理优秀传统文化传承发展体系,努力将大理文化生态保护实验区建成“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的保护区。

大理文化生态保护实验区范围与大理白族自治州行政区域范围一致,总面积为 29459 平方千米,行政地域范围包括全州12县市,110 个乡镇、办事处,1074 个村公所和 50个社区居民委员会;涉及全州约360多万总人口,包括白、汉、彝、回、苗等13 个世居民族。

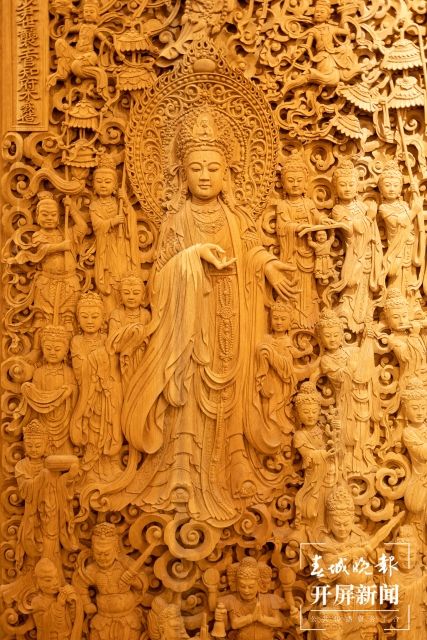

(国家级非遗代表性项目 白族扎染)

保护实验区秉承“见人见物见生活”的保护理念,将非物质文化遗产保护与大理州各民族的日常生活相结合,把非遗项目和其得以孕育、滋养的人文生态环境一起保护;在古村落和老街改造中保留原住居民,保护其生活方式,避免生态保护区内的传统村落、老街变成空心遗址,避免非遗失去传承基因、环境和土壤。

保护区建设紧紧围绕“人、社区、氛围、特色”的工作重点,突出人的主体地位,重视社区的承载作用,注重氛围建设,培育独有特色,努力提高遗产的可见度,彰显文化多样性,增强保护发展的自觉性、宣示保护责任和义务,通过统筹规划、分类指导、健全体系、配套建设、突出重点、分步实施,实现大理州非物质文化遗产的真实性与完整性保护,促进地区经济社会全面协调和可持续发展,建设富有大理特色的文化生态保护区。

(大理州级非遗代表性项目 乳扇制作技艺)

大理文化生态保护实验区总体规划分近、中、远三个阶段进行保护建设;近期2016-2020年为基础建设阶段;中期2021-2025年为全面发展阶段;远期2026-2030年为保护发展的良性循环阶段。

(大理民族歌舞)

十年来,围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的建设目标,大理州始终坚持保护优先、整体保护、见人见物见生活的理念,保护实验区的建设从开始以项目单项保护为主逐渐过渡到全面整体保护阶段,以非遗保护利用设施建设、非遗进校园、进社区、整体宣传保护为抓手,保护实验区建设取得显著成效,非物质文化遗产得到有效保护,人文生态环境不断改善,遗产的可见度明显增强,文化的多样性得以彰显、社会参与非遗保护发展的自觉性进一步提升,非遗在旅游、脱贫攻坚、乡村振兴、传统工艺振兴中的重要作用日益凸显,走出了大理文化生态保护实验区的特色之路。

来源 开屏新闻

责编 刘榕杉

审核 陈大衡